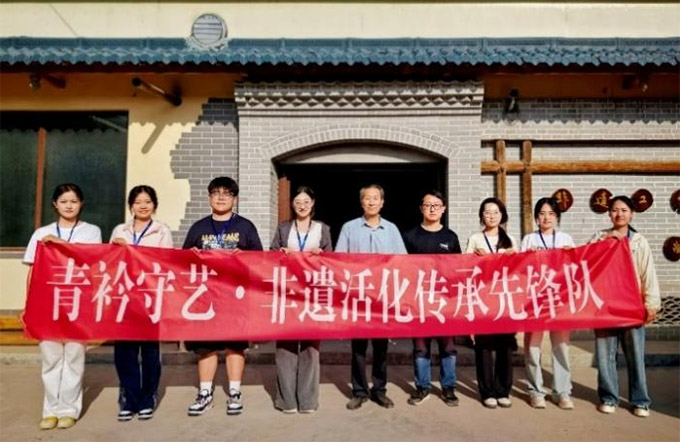

7月20日至8月1日,寧夏師范大學(xué)“青衿守藝”實踐隊的15名隊員沿黃河流域走進(jìn)河南開封與寧夏固原,開展為期13天的非遺文化活化傳承實踐活動。此次以“探尋非遺瑰寶,賦能傳統(tǒng)技藝新生”為主題的實踐,聚焦兩地在黃河滋養(yǎng)下孕育的特色非遺項目,通過親手實踐與深度交流,讓青春力量成為為傳統(tǒng)技藝注入活力、探索活態(tài)傳承的實踐力量。

【團隊成員與馬得榮(花兒非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人)的合影】

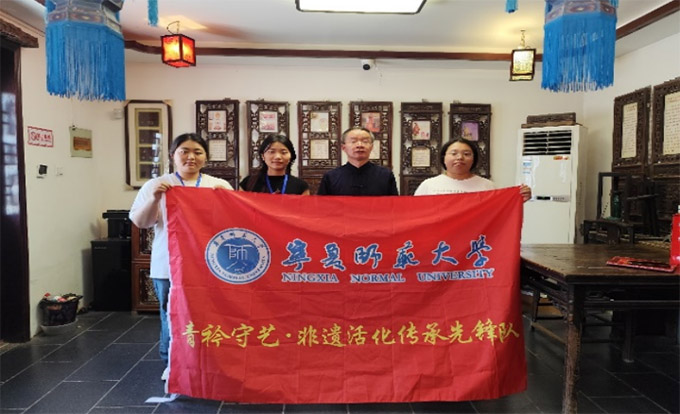

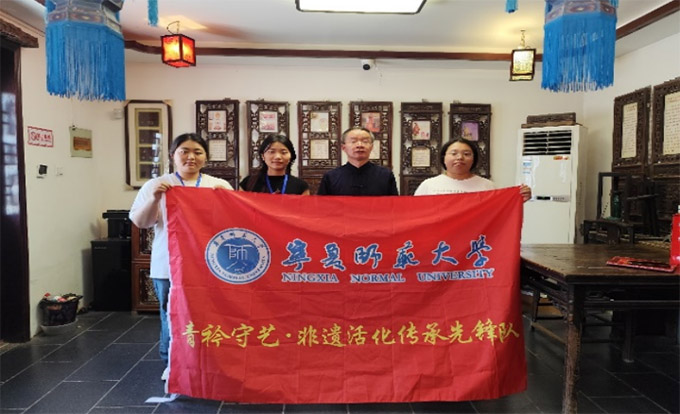

【團隊成員與—張俊濤(汴京燈籠張)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人的合影】

在寧夏固原非遺走訪過程中,隊員們深入大原古建筑營造技藝工坊,親眼見證傳承人馬振仁演示傳統(tǒng)榫卯結(jié)構(gòu)的精妙——無需一釘一膠,木構(gòu)件便能嚴(yán)絲合縫。工坊內(nèi),3D打印技術(shù)復(fù)刻的古建筑模型融合了魯班鎖理念——這些融合了魯班鎖等益智玩具理念的創(chuàng)新設(shè)計,讓千年技藝煥發(fā)童趣。“傳統(tǒng)工藝要守正,更要創(chuàng)新,年輕人肯沉下心鉆研,手藝就不會斷。”馬振仁的話讓隊員們深受啟發(fā)。

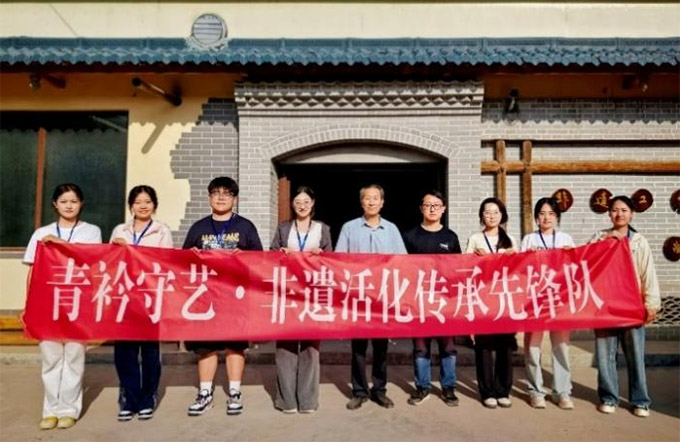

隊員們還體驗了隆德暖鍋的擺鍋流程,傳承人陳素芳現(xiàn)場演示指導(dǎo)。與火鍋不同的是,暖鍋采用銅制深腹器具,需以炭火持續(xù)加熱,這種獨特的器具使用和食用場景,讓隊員們在動手實踐中感受到塞上飲食文化的煙火溫情。此外,“花兒”傳承人馬得榮通過短視頻傳唱民歌,摶土瓦塑傳承人朱小平堅守手工創(chuàng)作原真性,刺繡傳承人葉秀麗探索非遺生活化傳承,都讓隊員們深刻體會到非遺“活在生活中”的魅力。

【圖為團隊成員向馬振仁(大原古建筑營造技藝非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人)學(xué)習(xí)的情景】

【圖為團隊成員與葉秀麗(刺繡非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人)溝通交流的情景】

【圖為團隊成員與陳素芳(隆德暖鍋非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人)學(xué)習(xí)了解的過程】

【圖為團隊成員學(xué)習(xí)非遺項目的情景】

在河南開封非遺走訪過程中,隊員們除了采訪和梳理傳承故事,更聚焦具體技藝展開系列實踐。他們參與“宋室風(fēng)箏”的骨架搭建、糊裱等制作環(huán)節(jié),沉浸式感受手藝的精妙;記錄“太極五行針”傳承人王成林在開封非遺市集為群眾免費施針的場景,直觀見證傳統(tǒng)針法的實用價值;走進(jìn)木版年畫工坊,觀摩拓印技藝的巧妙,體會傳統(tǒng)年畫中色彩與圖案的融合之美;深入“汴京燈籠張”傳藝現(xiàn)場,參與展館內(nèi)多所學(xué)校的實踐活動,記錄張俊濤老師講解與學(xué)生實操的互動過程。

【圖為宋長虹(宋室風(fēng)箏非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人)與團隊成員互動的過程】

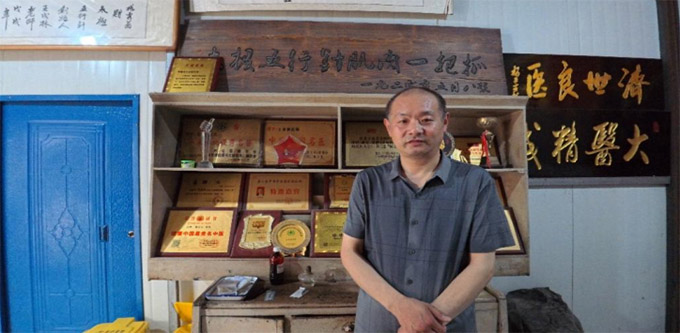

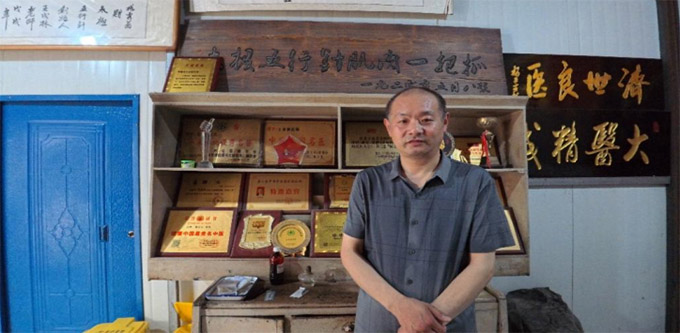

【圖為王成林(太極五行針肌肉一把抓療法非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人)的醫(yī)館】

【圖為張繼中(朱仙鎮(zhèn)木版年畫非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人)與團隊成員的合影】

【圖為張俊濤老師講解與學(xué)生實操的互動過程】

13天的跨地域探訪中,隊員們用鏡頭記錄老手藝溫度,用筆記梳理傳承故事。從黃河兩岸的非遺技藝中,他們讀懂了“守正創(chuàng)新”的傳承之道,更堅定了以青春之力助力非遺活化的決心。這場實踐既是對青年擔(dān)當(dāng)?shù)嫩`行,更是青年以文化自信助推鄉(xiāng)村振興的生動實踐。

【圖為團隊成員的合影】