一鍬一錘筑富夢,一草一樹順自然——

南京財經(jīng)大學經(jīng)濟學院“聚芯興鄉(xiāng)”實踐團深入探究蔣巷村綠色生態(tài)致富密碼

7月17日下午,南京財經(jīng)大學經(jīng)濟學院“聚芯興鄉(xiāng)”實踐團走進常熟市支塘鎮(zhèn)蔣巷村,循著鄉(xiāng)村振興的時代脈絡,探尋這個昔日貧困村蛻變?yōu)楦辉C餍谴宓陌l(fā)展奧秘,思索其以中心村新格局響應鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的理念,感受“民族要復興,鄉(xiāng)村必振興”在基層的生動實踐。

改天換地鋪就小康路,艱苦奮斗書寫蛻變史

7月17日下午,蔣巷村工會主席鄒雪軍負責接待了實踐團成員。首站來到蔣巷村史館。館門口兩側(cè)的榮譽墻熠熠生輝,滿墻陳列的榮譽見證著村莊半個多世紀的奮斗歷程,如同一位含蓄內(nèi)斂的老者,把多年的艱辛隱入歲月,只把這份幸福的果實帶給村民。而這由汗水匯聚成的59年歷史長河,在村史館中緩緩流淌,溫潤著實踐團每一位成員的心田。

步入館中,沙盤圖中呈現(xiàn)的井然有序的村貌,與傳統(tǒng)鄉(xiāng)村的分散布局形成鮮明對比。鄒主席滿臉自豪地介紹道:“我們老書記常德盛很有遠見,這些布局規(guī)劃早在二三十年前就已經(jīng)策劃實施了。”

通過鄒主席的講解,實踐團成員回溯了蔣巷村的蛻變軌跡:1966年的蔣巷村還是“澤塢鍋底塘,十年九澇一旱荒,泥垛墻、茅草房,樹皮草根拌青糠”的窮鄉(xiāng)僻壤。在常德盛書記的帶領下,村民們懷揣愚公精神,肩挑背扛開啟了長達十余年的治水改土工程,最終將土地改造為“田成方、樹成行、渠成網(wǎng)、路寬敞”的旱澇保收“噸糧田”。解決溫飽后,村莊在重重困難中突圍,鄉(xiāng)村工業(yè)年產(chǎn)值如今已超10億元。此外,蔣巷村作為國家4A級景區(qū),年接待游客超20萬人次,帶動強大的鄉(xiāng)村旅游業(yè)蓬勃興起。物質(zhì)富裕之外,村莊更進一步注重精神文明建設,通過訂閱報刊、獎勵優(yōu)秀讀書筆記等舉措,讓智慧在鄉(xiāng)土間扎根生長。

鄒主席總結(jié)道:“蔣巷村以‘農(nóng)業(yè)起家、工業(yè)發(fā)家、旅游旺家、生態(tài)美家、精神傳家’的‘五個家’理念,在這片土地上書寫幸福篇章。”實踐團的成員仿佛跨越時光大門,看到曾經(jīng)的鄉(xiāng)村田野一錘頭一鐵鍬的奮斗中,鋪就成了通往希望的金光大道。

圖為鄒主席帶領實踐團成員參觀蔣巷村史館。 史恩博 供圖

返璞歸真繪就新畫卷,綠色生態(tài)激活發(fā)展力

隨后,鄒主席帶領實踐團成員乘坐觀光車進入鄉(xiāng)村生態(tài)園。生態(tài)園規(guī)模較大,水域與植被交相輝映,自然景觀優(yōu)美,綠化覆蓋率超60%。園內(nèi)湖面波光粼粼,岸邊蘆葦與茭白搖曳生姿, “荷葉羅裙一色裁,芙蓉向臉兩邊開”的田園景致令人沉醉。

不同于脫離環(huán)境保護只搞經(jīng)濟發(fā)展的“竭澤而漁”模式,蔣巷村秉持“尊重自然、順應自然、保護自然是全面建設社會主義現(xiàn)代化國家的內(nèi)在要求”的綠色發(fā)展理念,依托優(yōu)良生態(tài)基底,大力發(fā)展多元化鄉(xiāng)村旅游,將生態(tài)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為發(fā)展優(yōu)勢。源源不斷的游客不僅帶活了鄉(xiāng)村經(jīng)濟,更讓綠色發(fā)展理念深入人心,為新農(nóng)村建設提供了可復制的“生態(tài)樣本”。

以美麗中國、美麗鄉(xiāng)村為目標,在人工創(chuàng)造或修復形成美麗自然風貌的鄉(xiāng)村范疇內(nèi),蔣巷村憑借一流發(fā)展水平,為中國新農(nóng)村建設交上了一副完美答卷,也為更多鄉(xiāng)村振興之路起到示范引領作用。實踐團也將把這份綠色發(fā)展方案傳播到更廣闊的中國鄉(xiāng)村大地上。

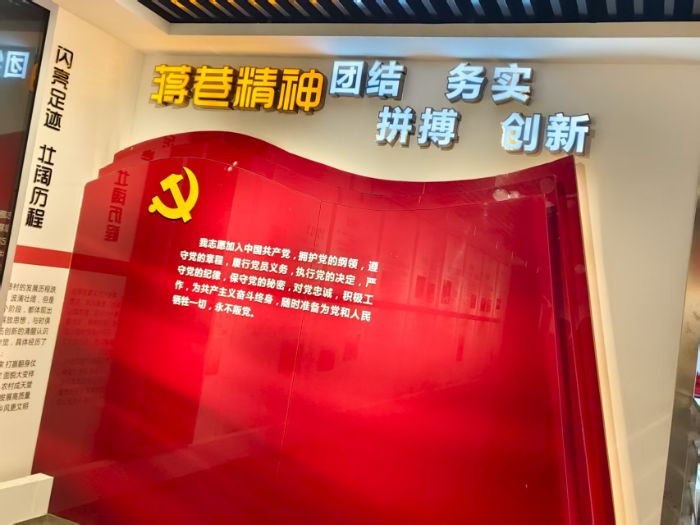

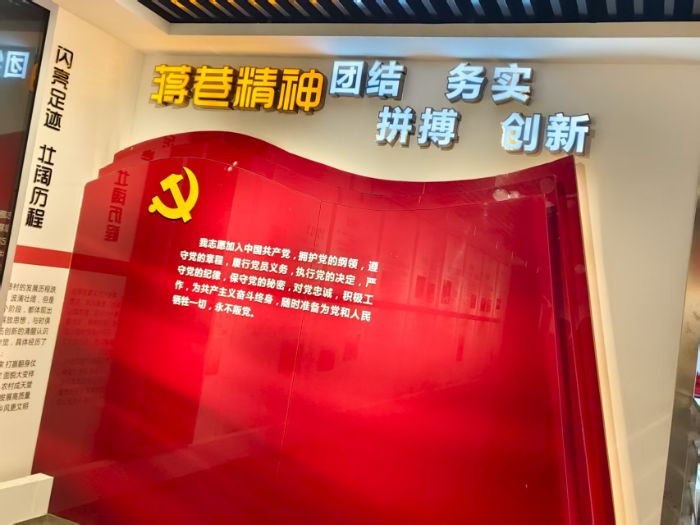

圖為蔣巷村精神。 楊欣怡 供圖

魚米之鄉(xiāng)彰顯宜居村,路不拾遺繪就桃源景

離開生態(tài)園,觀光車駛?cè)胧Y巷新村小區(qū),實踐團成員進一步領略獨屬于蔣巷村的“大同社會”圖景。

問及蔣巷村的高品質(zhì)糧油基地的建設方案時,鄒主席自豪地說道:“我們村里有十幾個種糧大戶,他們承包土地后,通過規(guī)模化、數(shù)字化方式管理良田,每年的收成和糧食品質(zhì)都十分可觀。”六月份插秧后的稻田綠意盎然,路邊的觀景樹灑下陰涼,微風徐徐,愜意如涓涓細流流淌過眾人心田,令人沉醉。

行至老年公寓區(qū)域,實踐團看到右手側(cè)的一層平房,鄒書記介紹道:“這些老年公寓免費供60歲以上的老年人居住,比如我自己,因為年齡問題與父母存在代溝,這樣分開居住不僅有利于營造良好家庭氛圍,還能緩解贍養(yǎng)老人的壓力。”實踐團成員不禁感慨道:“真是實實在在為群眾考慮了!”而在實踐團的左手側(cè),專門為老年人開墾的菜園,有效解決了老年人退休后無事可做、閑不住的問題。

圖為蔣巷村蔬菜園。 楊欣怡 供圖

在蔣巷新村的別墅區(qū),實踐團成員了解到,這些別墅建于1999年,總投資30萬元,每戶人家僅需支付12.8萬元,剩余費用由村集體補貼。整齊劃一的彩色小洋樓一改蘇派建筑的溫婉風格,更顯生機活力。實踐團成員史恩博敏銳地發(fā)現(xiàn),有些人家的大門敞開卻并未上鎖,鄒主席笑著說:“我們這里治安很好,早已實現(xiàn)路不拾遺。”陶淵明筆下令人神往的“世外桃源”愿景,正在這片田野上悄然綻放。

人民對美好生活的向往、新質(zhì)生產(chǎn)力、綠色發(fā)展、共同富裕,應當是中國新時代魚米之鄉(xiāng)發(fā)展路上的目標與方向。為民服務暖人心,綠色發(fā)展記在心。把一切精力用在讓人民過上好日子上,應當成為全國鄉(xiāng)村振興的第一要務。

此次參觀結(jié)束后,實踐團成員不僅獲得了“忘卻營營”的平靜坦然,更在鄉(xiāng)村發(fā)展理念上汲取了“蔣巷智慧”。實踐團隊長陳妍表示:“此次參觀收獲頗豐,我們更應該把這份智慧轉(zhuǎn)化為推動中國鄉(xiāng)村發(fā)展的動力,在更大層面上助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實現(xiàn)。”實踐團成員將進一步展開調(diào)研,集思廣益,為鄉(xiāng)村發(fā)展注入青春智慧與力量。