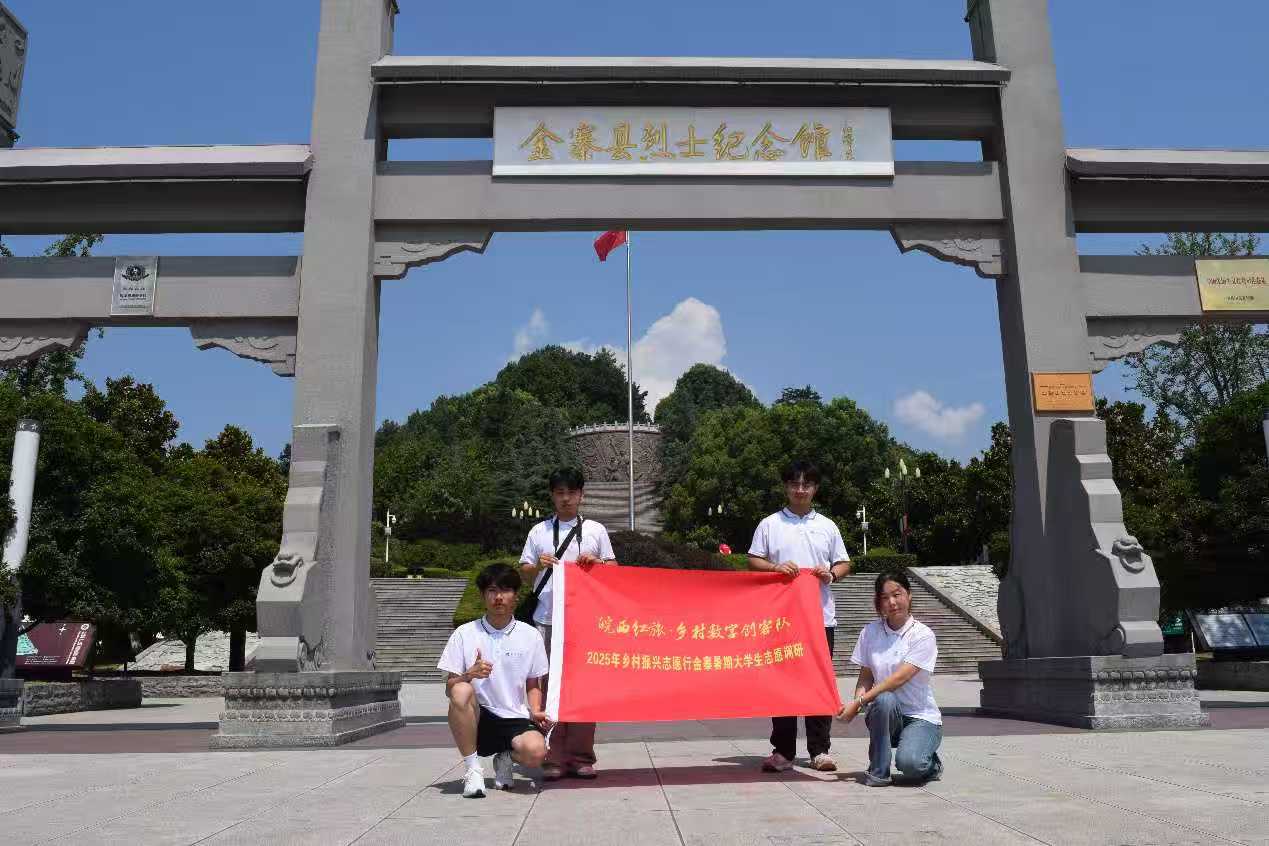

青年創客踏訪金寨紅軍廣場讓紅色文化在青春表達中煥發生機

七月的皖西大地,綠意盎然間涌動著紅色熱潮。7月6日,皖西紅旅·鄉村青年創客調研團走進金寨紅軍廣場,在蒼松翠柏與紅色印記交織的場景中,開啟了一場跨越時空的對話——如何讓沉淀的革命歷史,在年輕一代的創意表達中流淌出新的生命力。

拾級而上,紅軍廣場上的紀念碑直指蒼穹,群雕中戰士們的眼神穿越歲月,仍帶著沖鋒的力量。調研團的青年們時而俯身細觀碑文,時而舉起相機記錄細節,時而圍坐交流感悟。“課本里的‘革命老區’四個字,在這里變成了可觸摸的故事:10萬金寨兒女參軍參戰,5.9萬犧牲在冊,每一塊磚石都浸著熱血。”成員李悅的話道出了大家的心聲,這些具象的歷史細節,讓“紅色基因”從概念變成了鮮活的記憶。

走進紅軍紀念堂,玻璃展柜里的老物件成了最生動的“講解員”:補丁摞補丁的軍裝里,藏著寒夜行軍的堅守;缺了口的搪瓷缸上,還留著陣地野餐的煙火氣;泛黃的家書中,“為了后代好日子”的字跡力透紙背。“這些不是冰冷的文物,是先輩們用生命寫就的‘vlog’。”成員王浩的比喻帶著青春氣息,“如果用短視頻語言拆解這些細節,年輕人一定愛看。”

與游客、村民的互動,更讓青年們摸到了紅色文化的“時代脈搏”。00后游客小林正用手機直播參觀過程,“比起紀錄片,親身站在這里聽故事更有沖擊力,我要把這種感動分享給網友。”村口開農家樂的陳大姐算起了“紅色賬”:“以前守著老房子發愁,現在游客多了,土菜成了招牌,每月收入翻了番,這紅色資源真是‘活資產’。”

“我們不僅是歷史的傾聽者,更要做紅色文化的‘轉譯者’。”隊長張覃然在交流會上說,“要把金寨的故事裝進短視頻、做成文創、融入研學,用年輕人喜歡的方式,讓革命精神從紀念館走到生活里。”

據悉,調研團已開始梳理素材,計劃推出“紅色故事微劇場”“老區好物數字地圖”等創新項目,讓金寨的紅色記憶在文旅融合與數字技術的賦能下,成為照亮鄉村振興路的“精神火炬”。

圖為施展峰所攝