(通訊員:王悅瑩 楊思宇)6月23日,湖北大學知行學院會計學院學生黨支部“賡續黨建紅,守護生態綠”實踐團,懷著對歷史的敬重與對未來的期許,抵達湖北省宜昌市秭歸縣三峽移民博物館,開啟了一場意義非凡的參觀學習之旅。此次活動旨在深入貫徹習近平總書記關于三峽工程和三峽移民重要指示精神,深化對生態文明建設“十個堅持”重要指示精神的理解,激發青年學子的愛國熱情與責任感,鼓勵他們為保護生態環境和推動綠色發展貢獻力量。講解員楊冰冰全程為實踐團成員進行講解。

踏入“壯麗三峽巴風楚韻”單元,三峽宛如一幅徐徐展開的古老畫卷。這片長江流域的精華區域,不僅是自然饋贈的生態畫廊,蘊藏著獨特的生物多樣性,更是孕育千年人文的沃土。講解員楊冰冰介紹,三峽是山水勝景,更是一部“活史書”。先輩們依江而居,巴楚文化在此交融碰撞,為后續的移民故事奠定了厚重的歷史底色。實踐團成員們駐足觀看展品,仿佛穿越時空,感受到先輩們在這片土地上的生活氣息。

移步至“三峽工程,百年夢圓”單元,講解員楊冰冰帶領實踐團成員見證了一段民族奮斗的史詩。從百年前夢想的萌芽,到七十載的科學論證;從1994年工程正式開工,到2020年完成整體驗收,三峽工程成為了防洪、發電、航運、水資源利用的“多面手”。“這是中華民族偉大復興的標志性工程,”她強調,“它凝聚了代代中國人的智慧與汗水,彰顯了國家攻堅重大工程的決心,也讓世界看到了中國在大型工程建設中的治理能力。”工程背后,是無數科研人員日夜攻關的身影,更是民族力量的集中展現。實踐團成員們認真聆聽,對三峽工程的偉大成就有了更深刻的認識。

在“百萬移民,湖北擔當”單元,一個個震撼與感動的故事撲面而來。三峽移民涉及多地,湖北作為移民搬遷的“前沿陣地”,宜昌等四縣區31個鄉鎮的百姓面臨著“搬得早、搬得急”的重任。講解員楊冰冰講述時語氣中滿是敬意:“21.63萬湖北移民‘舍小家為大家’,拆毀祖輩居住的老屋,遠赴陌生的土地重建家園。”這種犧牲精神與湖北的擔當,為三峽工程的順利推進筑牢了根基。實踐團成員們被移民們的奉獻精神所打動,紛紛表示要銘記他們的付出。

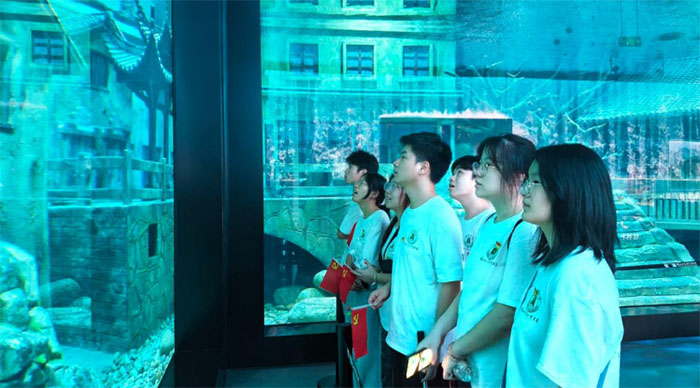

圖為實踐團成員在“百萬移民,湖北擔當”單元認真聆聽講解。楊思宇 供圖

“重建家園鳳凰涅槃”單元,展現了庫區的“重生記”。2座城市、10座縣城等被淹沒,湖北庫區3座縣城等在搬遷重建中煥發出新的生機。自1992年起,城鎮建設、企業搬遷如火如荼,湖北大膽調整行政區劃等“五個調整”,蹚出了一條搬遷發展的新路徑。這是移民與建設者用雙手創造的奇跡,廢墟上崛起新希望。實踐團成員們看著展板上的圖片和資料,對庫區的重建成果贊嘆不已。

在講解員楊冰冰的講述中,實踐團成員循著“壯麗三峽,巴風楚韻”溯源,于“三峽工程,百年夢圓”見證國之重器崛起,在“百萬移民,湖北擔當”里讀懂奉獻,從“重建家園,鳳凰涅槃”感受重生。這四個單元以史為基、以民為魂,繪就了三峽蛻變的壯闊畫卷。步入第五單元“保護遺產,傳承文明”,視角轉向精神傳承,被守護的文化遺產、綠水青山與八方支援,正凝結成永恒的移民精神,在時代長河中熠熠生輝,彰顯民族品格。

圖為實踐團成員在“重建家園鳳凰涅槃”展區參觀三峽移民水下造景。楊思宇 供圖

“保護遺產,傳承文明”展區,文物與場景在燈光下訴說著過往。講解員楊冰冰介紹,1992年至2009年,1087處文物點被納入移民規劃,如白鶴梁題刻整體遷移、張飛廟異地復建等,湖北文物保護團隊創新“五個一批”保護策略,讓巴楚青銅器、漢代畫像石等珍貴遺產穿越時光。實踐團成員凝視展柜中刻有銘文的陶器,仿佛觸摸到了長江文化的心跳。

“綠水青山,和諧共生”單元,一幅巨型庫區生態航拍圖展現了一江碧水與青山之間的美景。楊冰冰指出,移民搬遷是生態保護的新起點,庫區走出了綠色發展之路,湖北推行“生態補償機制”,森林覆蓋率提升,珍稀物種重現。實踐團成員通過模擬體驗生態監測工作,深刻理解了“綠水青山就是金山銀山”的發展理念,體會到生態保護與移民生活的緊密聯系。

“八方來援,舉國共建”展區,墻上掛滿了對口支援的老照片,如上海援建學校、廣東幫扶產業園等。楊冰冰講解,1992年黨中央發出號召后,21個省市、50多個國家部委與三峽庫區結緣,湖北庫區收到1800余個援建項目,資金超120億元。重慶移民在湖北宜昌與當地村民共慶端午,體現了“全國一盤棋”的協作精神。實踐團成員駐足簽名墻前,感受到了社會主義制度優勢,為全國上下一心的團結協作精神所感動。

在長達30年的建設、激遷、發展歷程中,黨和政府給予三峽庫區高度關注和大力支持。三峽庫區各級政府和廣大人民群眾不等不靠、自力更生、艱苦奮斗,創造了無愧于時代、無愧于國家、無愧于人民的奇跡。新三峽、新庫區、新環境、新風貌、新成就展現在世人面前,三峽移民文明富裕和諧友愛的美好生活,讓國人驕傲,讓世界矚目。

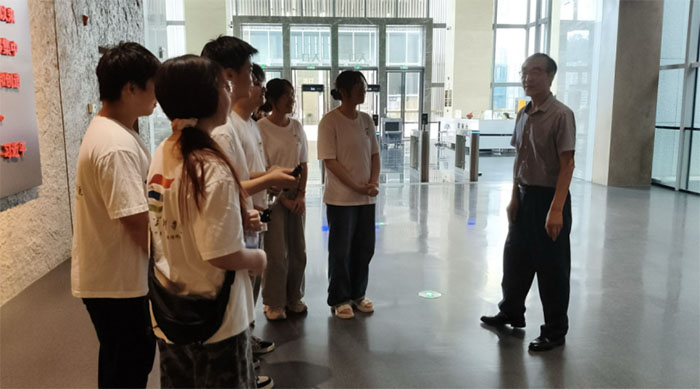

在活動接近尾聲時,原移民局退休干部王海群老師為實踐團成員講述了移民精神。他提到:修建三峽大壩時,數以萬計的人民離開了自己世代生活的故鄉。他們舍小家、顧大家,無私奉獻,為國家建設作出了巨大貢獻。“我們不能忘記這些無私奉獻的人,要銘記他們的付出,傳承和弘揚他們的精神,將這種精神力量轉化為我們前進的動力,為社會發展貢獻自己的力量。”王海群老師語重心長地說。

圖為原移民局退休干部王海群老師為實踐團成員講述了移民精神。楊思宇 供圖

從文化遺產守護到生態屏障構筑,從八方支援到庫區繁榮,講解員楊冰冰帶領實踐團完成了一場精神洗禮。三峽移民精神中“舍家為國的大局意識、重建家園的奮斗精神、保護文脈的文化自覺、團結協作的制度優勢”,如長江之水奔涌不息。實踐團成員筆記中寫道:“回望移民揮手作別的老屋,懂得幸福來之不易;看見新三峽綠水青山,肩負傳承精神、建設祖國使命。”這堂行走的思政課,將化作青年學子投身“黨建紅”與“生態綠”的澎湃力量。

圖為實踐團隊于移民博物館前合照。楊思宇 供圖