“中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化是中華文明的智慧和精華所在,是中華民族的根和魂,是我們在世界文化激蕩中站穩(wěn)腳跟的根基。”黃河文化作為中華文化寶庫中熠熠生輝的重要組成部分,承載著中華民族數(shù)千年的歷史記憶與精神寄托。

黃河,這條奔騰不息的母親河,自古流淌至今,見證了華夏大地的滄桑巨變,孕育了璀璨奪目的黃河文明。從古老的仰韶文化到雄偉的秦始皇陵兵馬俑,從悠揚的信天游到激昂的黃河大合唱,黃河文化以其深厚的底蘊滋養(yǎng)著一代代中華兒女。在齊魯,河承萬象,她用草編藝術(shù)連接傳統(tǒng)與現(xiàn)代,編織出博興鄉(xiāng)村振興的錦繡畫卷;她用動力賦能推動德州從“因河而憂”到“因河而興”的跨越,如今正邁向“因河而強”的新征程;她用妙手托起東營油田從鹽堿荒灘到能源脊梁的蛻變。

7月7日至7月16日,青島城市學(xué)院“探憶黃河行”暑期“三下鄉(xiāng)”社會實踐團的成員們,正是沿著“探”與“憶”相結(jié)合的主線,知行合一地以濱州、德州、東營為實踐陣地,開展對新時代黃河故事的學(xué)習(xí)與探索,實踐團的腳步沿著黃河,從東營行至博興,他們用眼睛感受黃河的壯美,用耳朵傾聽黃河的故事,用行動切身投入基層實踐……

(圖1青島城市學(xué)院“探憶黃河行”暑期“三下鄉(xiāng)”社會實踐團與黨徽模型合影)

一、博興·河哺藝鄉(xiāng)

抵達博興站,一場浸潤著黃河文化底蘊的旅程就此展開。在文化館內(nèi),講解員王老師的講解如一條線索,將當(dāng)?shù)氐姆沁z瑰寶與人文記憶串聯(lián)成生動的畫卷,讓我們得以近距離觸摸這片土地的文化脈搏。

文化之行的第一站聚焦于呂劇的前世今生。王老師細致梳理了這一地方戲曲的形成脈絡(luò),從早期民間小調(diào)的雛形,到因黃河流域民俗交融、勞作場景孕育而生的藝術(shù)形態(tài),讓我們深刻理解了呂劇與這片土地的深厚羈絆,呂劇不僅是戲曲藝術(shù)的瑰寶,更是黃河文化在民間藝術(shù)中的生動體現(xiàn)。

隨后,王老師帶我們走近草柳編的匠心故事。他首先介紹了博興草編的歷史淵源——博

興縣湖濱鎮(zhèn)地處麻大湖之濱,盛產(chǎn)葦草、蒲草、三棱草,自古便是草編的重要產(chǎn)區(qū),在現(xiàn)代,博興草編遠銷海外,因此博興被譽為“中國草柳編之鄉(xiāng)”。實踐團成員由博興草柳編聯(lián)想到了黃河口草編,在墾利區(qū)做實地調(diào)研時,實踐團有幸聯(lián)系到黃河口草編傳承人張奎善老師并仔細學(xué)習(xí)黃河口草編文化,黃河口草編創(chuàng)新運用“火燠”技藝——將材料置于蠟燭火焰外焰烘烤,通過精準控制火候和力度,使其熱脹變形,最終彎曲成所需的形狀。這一技藝難度極高,需心、眼、手協(xié)調(diào)一致,成品卻幾乎看不出火烤痕跡,展現(xiàn)了匠人對自然的深刻理解與藝術(shù)的極致追求。

(圖2“探憶黃河行”暑期“三下鄉(xiāng)”社會實踐團與黃河口草編傳承人張奎善老師合影)

了解到實踐團在墾利區(qū)學(xué)習(xí)過草編相關(guān)知識后王老師還特別提到,無論是博興草編的細膩工藝,還是黃河口草編的獨特技法,都承載著黃河流域人民的生存智慧。古代先民用草

編儲存酒水,在容器瓶口涂抹紙與豬血的混合物防潮防滲;用草編編制生活用品,草鞋陪伴勞作者走過黃河岸邊的歲月。如今,這些非遺技藝正與現(xiàn)代市場結(jié)合,成為鄉(xiāng)村振興的重要抓手,帶動就業(yè),煥發(fā)新生。

舌尖上的黃河文化和記憶中的黃河刻印同樣令人難忘。王老師講述了水煎包因黃河碼頭商旅聚集而興起的故事,金黃酥脆的外皮里,包裹的是當(dāng)?shù)厝藢ι畹臒o限熱愛。而談及丈八佛時,王老師眼中泛起溫情——這座歷經(jīng)滄桑的佛像,承載著他童年時聽老人講古的記憶,也見證著博興人的精神傳承。

走出文化館,實踐團成員們都沉默著、回味著、思考著……這場旅程不僅讓實踐團成員們觸摸到非遺技藝的溫度,更讀懂了黃河文化如何在歲月流轉(zhuǎn)中滋養(yǎng)著一方水土與人文。從呂劇的婉轉(zhuǎn)唱腔到草編的火燠技藝,從水煎包的市井煙火到丈八佛的精神傳承,每一項技藝、每一段故事,都讓實踐團對“文化傳承”有了更鮮活的理解,收獲滿滿,意猶未盡……這場黃河文化的浸潤之旅,必將成為我們實踐記憶中最珍貴的一章。

二、德州·漕運新生

“探憶黃河行”暑期“三下鄉(xiāng)”社會實踐團走進山東夏津黃河故道旅游小鎮(zhèn),這片承載著千年農(nóng)耕文明的土地上,靜靜依偎在黃河故道的臂彎里。6000畝古桑樹群郁郁蔥蔥,2萬多棵百年古桑訴說著歲月的故事,它們不僅是全球重要農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn),更是黃河文明與現(xiàn)代農(nóng)耕交融的生動見證。

漫步古桑林間,仿佛能聽見歷史的聲音,清代縣令曾逢年推廣種桑的往事,與黃河改道形成的沙質(zhì)土壤交織成獨特的故事。如今,"白桑+無籽大十+魯桑"的品種組合,讓這片曾經(jīng)貧瘠的黃河故道煥發(fā)新生;文化節(jié)上,桑皮紙制作七道工序的精湛展示、桑蠶養(yǎng)殖的生動表演,讓傳統(tǒng)技藝煥發(fā)時代光彩;"古桑王"枝繁葉茂,碩果累累,成為最受歡迎的旅游打卡地;當(dāng)紅色遺址與桑文化相映成趣,革命故事通過文藝演出代代相傳,讓人們在品味桑文化的同時,也能觸摸紅色記憶的溫度,特別值得一提的是,這片古桑林所在的黃河故道,曾是古代漕運的重要通道,如今,雖然漕運的帆影不再,但"古桑經(jīng)濟"正續(xù)寫著新的漕運傳奇——桑果通過現(xiàn)代物流網(wǎng)絡(luò)運往全國各地,桑產(chǎn)品通過電商平臺走向千家萬戶,文化節(jié)吸引的游客絡(luò)繹不絕。這何嘗不是一種新時代的"漕運新生"?

(圖3“探憶黃河行”暑期“三下鄉(xiāng)”社會實踐團與村委干部合影)

在毗鄰夏津黃河故道旅游小鎮(zhèn)的后屯村,“探憶黃河行”暑期“三下鄉(xiāng)”社會實踐團看到了鄉(xiāng)村振興的生動實踐。村支書帶領(lǐng)村民探索鄉(xiāng)村振興的可行性道路,直播帶貨讓桑果采摘和加工工藝走進千家萬戶,讓觀眾了解產(chǎn)品的特色與優(yōu)勢;與可靠的物流企業(yè)合作,優(yōu)化配送路線和流程,提高運輸效率,建立物流信息跟蹤系統(tǒng),升級冷鏈物流系統(tǒng)將鮮果損耗率大大降低;文創(chuàng)產(chǎn)品的開發(fā)更是讓桑葉畫、桑果面膜等產(chǎn)品成為市場新寵,贏得市場認可。這些創(chuàng)新不僅拓寬了銷售渠道,更為鄉(xiāng)村旅游注入了新的活力。經(jīng)過調(diào)研討論實踐團也發(fā)現(xiàn),桑果保鮮技術(shù)不足、紅色文化挖掘不夠深入等問題仍然存在。實踐團建議引進真空預(yù)冷設(shè)備延長保鮮期,開發(fā)VR紅色體驗項目豐富旅游內(nèi)涵,推動建立"高校-合作社"產(chǎn)學(xué)研基地。

臨別時,夕陽為古桑樹鍍上金色的光,實踐團成員們站在黃河故道上遠眺,這片土地告訴我們,鄉(xiāng)村振興不是簡單的產(chǎn)業(yè)移植,而是要讓傳統(tǒng)智慧與現(xiàn)代文明交相輝映。作為新時代青年,實踐團將繼續(xù)關(guān)注這片熱土的發(fā)展,讓千年桑韻在新時代綻放更加絢麗的光彩,讓古老的黃河故道,在新時代續(xù)寫更加輝煌的篇章!

三、東營·河油共興

(一)油脈千鈞力

“探憶黃河行”暑期“三下鄉(xiāng)”社會實踐團成員循著黃河的足跡,從工業(yè)記憶到文化傳承再到生態(tài)奇跡,在東營完成了跨越千年的黃河對話。

站在華八井紀念廣場,這座靜靜矗立的功勛井架,像一本厚重的歷史教科書,在陽光下訴說著石油先輩的熱血征程,實踐團的成員們觸摸著銹跡斑斑的紀念鋼板,凝視浮雕上定格

的奮斗身影,仿佛穿越時空與那段激情燃燒的歲月對話。華八井1961年2月28日開鉆,4月6日完鉆,1755.88米的井深,3月5日油砂顯現(xiàn),4月16日日產(chǎn)8.1噸工業(yè)油流——這組躍動的數(shù)字背后,是石油人用腳步丈量荒原、用簡陋設(shè)備叩問地層的壯舉。在鉆機轟鳴聲中,他們以"石油工人一聲吼,地球也要抖一抖"的豪情,在齊魯大地豎起能源報國的精神豐碑。

(圖4華八井紀念鋼板)

撫摸鋼板上的勘探數(shù)據(jù),實踐團成員們讀懂了——華八井1755.88米的井深,丈量著石油人的堅韌;3月5日油砂初現(xiàn)的驚喜,見證著科學(xué)探索的嚴謹;4月6日完鉆的精準記錄,鐫刻著工業(yè)文明的精度。這些銹蝕的鋼板不僅是歷史的注腳,更是精神的路標(biāo)。當(dāng)年石油工人頂風(fēng)沙、戰(zhàn)烈日,在設(shè)備匱乏的條件下創(chuàng)造的奇跡,啟示著新一代的青年:新時代的"勘探精神"從未過時——它體現(xiàn)在鄉(xiāng)村振興田野調(diào)查的細致入微里,彰顯在科技創(chuàng)新攻堅克難的執(zhí)著中,流淌在每個青年學(xué)子勇?lián)姑难}里。

離開展廳前,夕陽為井架鍍上金邊。實踐團成員們約定:要把華八井的故事帶回校園,讓這份"我為祖國獻石油"的赤子情懷,在更多青年心中生根發(fā)芽,因為每一代人都有自己的"勘探場",無論是地下油層還是生活的任何場景,都需要我們以青春為鉆頭,在時代的地層深處,鉆取屬于中國青年的精神"工業(yè)油流"!

(二)河風(fēng)萬古聲

實踐團成員帶著對母親河的敬畏走進東營黃河文化館。柔和的燈光下,歷史的褶皺在展品間層層展開,黃河文化的厚重與紅色基因的熱烈在此交織,編織出一曲動人心弦的黃河史詩。

實踐團來到"南泥灣精神"展區(qū),展區(qū)內(nèi)的黑白照片里先輩們揮舞農(nóng)具的身影躍然眼前,鋤頭撞擊泥土的悶響仿佛穿越時空,與黃河兒女治理水患的號子聲產(chǎn)生奇妙共鳴。在物資極度匱乏的年代,他們用雙手將荒灘變良田的自力更生精神,恰與黃河流域自古抗?fàn)幒楹档膱皂g品格相契合。 "太行精神、呂梁精神"的展板上抗戰(zhàn)故事與黃河奔騰的氣勢形成震撼呼應(yīng),太行兒女用血肉之軀守護家園的壯舉,讓我們想起黃河千百年來孕育的文明堅韌。這些精神火炬不僅照亮了歷史,更為當(dāng)代黃河生態(tài)保護提供了精神坐標(biāo),守護黃河,本質(zhì)上是對先輩信念的傳承。

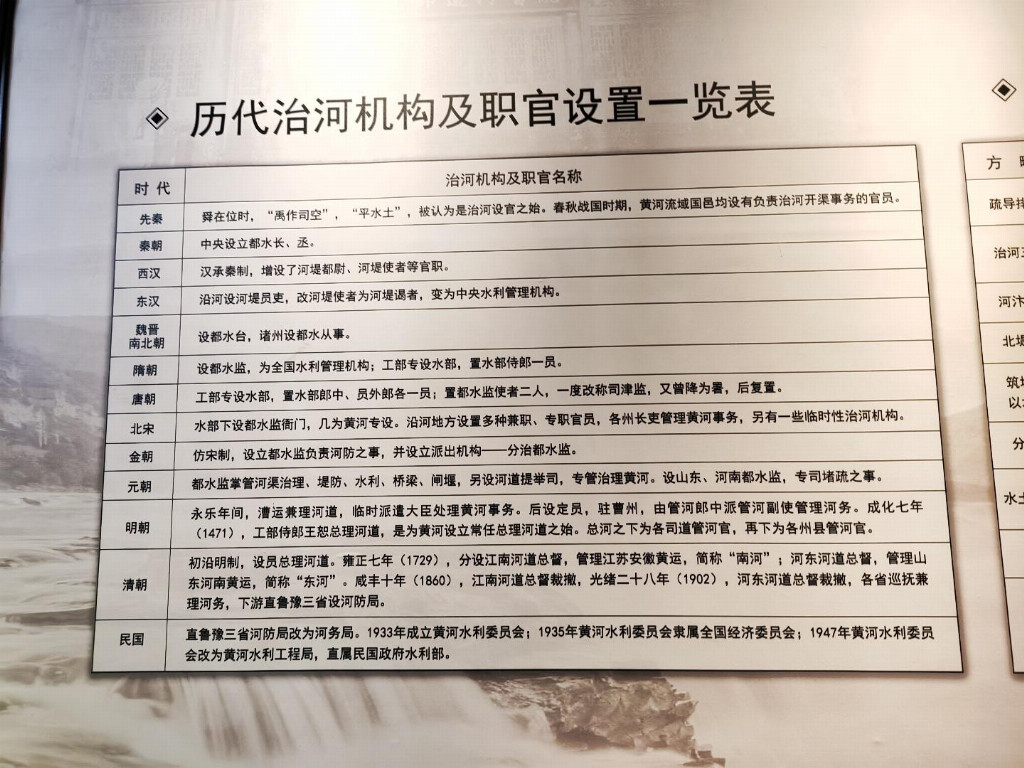

(圖5“探憶黃河行”暑期“三下鄉(xiāng)”社會實踐團學(xué)習(xí)歷代治河機構(gòu))

在"歷代治河機構(gòu)"展陳前,實踐團成員駐足良久。歷代治河機構(gòu)及職官設(shè)置的展示區(qū),像是一部厚重的治河史志,攤開在世人面前,從先秦治河官員的初步嘗試,到唐宋時期精細化的職官體系,這些非生態(tài)的文化遺產(chǎn),守護著黃河文化的歷史根脈,這張跨越千年的"治河路線圖",是黃河文化生生不息的見證,更是人們應(yīng)對黃河挑戰(zhàn)的智慧傳承。實踐團成員郭祿存同學(xué)感嘆:"這些竹簡上的官職名稱,不僅是歷史符號,更是先民智慧的結(jié)晶。"每一處治河成敗的經(jīng)驗,都化作文化基因,提醒人們黃河保護需要現(xiàn)代科技,更離不開對傳統(tǒng)的敬畏;黃河守護,不僅要守護她的生態(tài),更要守護她所承載的千年文化記憶。

離館前,成員們在展廳交流實踐心得,他們深刻認識到:新時代的青年,既要讀懂黃河文化的歷史厚度,更要擔(dān)當(dāng)傳承創(chuàng)新的時代使命。同時希望做一顆文化種子,讓黃河精神在更多年輕人心中生根發(fā)芽!

(三)泥火一脈承

站在黃河入海口的灘涂上,泥沙與草木的氣息撲面而來。腳下是黃河沖積的新土,遠處白鷺掠過堿蓬叢,這片濕地不僅是生態(tài)屏障,更是黃河文化的鮮活載體,而王學(xué)芳老師和她的黃河陶泥工坊,正用一捧捧黃河泥,書寫著傳統(tǒng)手藝的現(xiàn)代篇章,也讓生態(tài)保護的理念融入非遺傳承。

(圖6“探憶黃河行”暑期“三下鄉(xiāng)”社會實踐團與王學(xué)芳老師交流)

“探憶黃河行”暑期“三下鄉(xiāng)”社會實踐團成員們調(diào)研了解到,最初,只有王學(xué)芳和幾位同路人守著黃河灘的陶泥,在簡易作坊里摸索捏塑與燒制,器物上的每一道紋路,都帶著黃河灘的風(fēng)與沙。他們深知,黃河泥的珍貴不僅在于可塑性,更源于這片濕地的生態(tài)饋贈,守護黃河口生態(tài),就是守護陶泥的根脈。手藝傳承轉(zhuǎn)折來自與高校藝術(shù)專業(yè)的合作,學(xué)生們不僅帶來新潮設(shè)計,還將生態(tài)保護理念融入創(chuàng)作,陶器紋樣中,濕地候鳥、堿蓬叢生的景象被巧妙呈現(xiàn);燒制工藝上,團隊嘗試減少能耗,探索環(huán)保釉料,一件件作品從實用器皿升華為講述東營生態(tài)故事的文化符號。王學(xué)芳團隊不斷嘗試,他們用蘆葦絨增韌坯體,柴燒與電燒結(jié)合降低碳排放,紋飾中融入油田鉆井平臺與鹽田風(fēng)光,展現(xiàn)人與自然共生的智慧。傳承更在工坊里悄然發(fā)生,老匠人教拉坯時講述黃河濕地變遷,年輕人用數(shù)字技術(shù)記錄傳統(tǒng)工藝,甚至設(shè)計環(huán)保主題陶藝課程,向游客和孩子們傳遞生態(tài)理念。

臨走前實踐團收到了一份特別的禮物,是張學(xué)芳團隊做的一份魚形黃河陶泥作品,成員們帶著感動與好奇細細觀賞、觸摸……據(jù)了解,張學(xué)芳團隊會習(xí)慣將一尊尊黃河陶泥作品贈與來參觀學(xué)習(xí)的青年學(xué)生們,那一尊尊被送出的黃河陶泥作品,或許是一只纏著九曲紋路的陶罐,或許是一方綴著飛鳥釉彩的鎮(zhèn)紙,它沉甸甸的,不僅是泥土的分量,更是一群人用雙手接續(xù)的文化脈搏——從守藝到創(chuàng)新,從個體堅守到產(chǎn)業(yè)生根,從生態(tài)保護到文化傳承,黃河的故事,永遠在生長。青年人接過黃河陶泥作品,走向不同的地方,于是黃河分流南北,文化傳承萬千,小魚小魚在黃河之水的浪潮下快快游,帶著黃河的氣魄,勇躍龍門,搏擊海潮!

滔滔黃河水奔涌向海,“探憶黃河行”暑期“三下鄉(xiāng)”社會實踐團成員們深切感受到這條母親河不僅是地理上的紐帶,更是中華文明的精神圖騰。從東營的油田崛起,到博興的草編新生,從德州的"因河而憂"到"因河而強",黃河文化始終在傳承中創(chuàng)新,在激蕩中煥發(fā)新的生命力!作為新時代青年,我們以腳步丈量黃河的厚重,用實踐回應(yīng)歷史的召喚——守護黃河根脈,講好黃河故事,讓中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化在新時代的征程中繼續(xù)奔騰向前,成為我們民族屹立于世界文化之林的永恒底氣!

(供稿人:石藝苒)