一繡一針藏歲月,千絲萬縷映初心。為進一步推動中華優秀傳統文化與紅色基因融合傳承,引導青年學子厚植文化自信與家國情懷,7月12日,成都理工大學“紅”揚繡韻,“彝”脈相承非遺煥新實踐團走進四川省樂山市峨邊縣城,在青山疊翠的彝鄉開啟了一場兼具文化尋根與精神淬煉的研學實踐之旅。

繡色藏文脈,研學溯本源實踐團首站前往峨邊文化館,宣講老師為成員系統講解峨邊文化,涵蓋彝鄉文化發展歷程、多民族文化交融史實及當代非遺傳承創新實踐等內容。期間,實踐團成員參觀了館內彝繡服飾、漆器茶具、民俗書畫等展品,并認真聆聽記錄講解,對彝鄉文化有了直觀且真切的認識,不僅體會到展品所承載的鮮活歷史,感受到小涼山文化的獨特溫度,還深入了解了峨邊文化的根魂及彝族的歷史脈絡、文化內涵與傳統智慧。

圖為文化館宣講老師為實踐團隊講解彝鄉文化。江天一 供圖

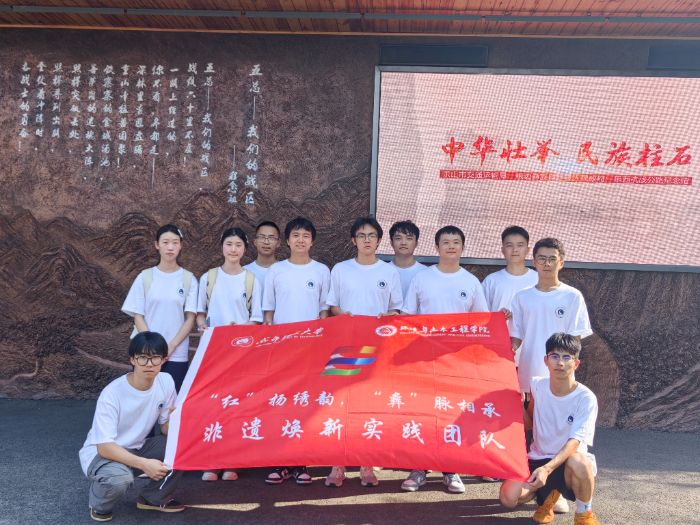

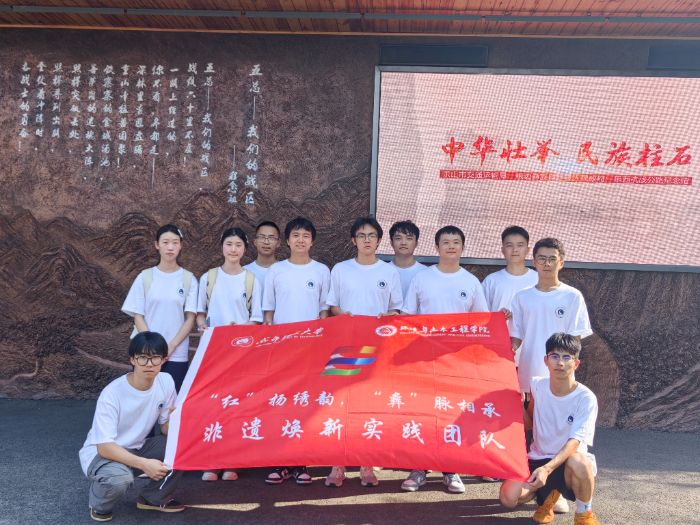

攀峰臨云闕,同心共奮進告別文化館后,實踐團沿山路登上背峰山。山巔廣場的“云之門”旁,巍峨的民族團結故事墻靜靜矗立,墻上“民族團結之窗”區域陳列著五十六個民族的圖文展板,藏族經幡、蒙古族馬頭琴、傣族孔雀舞等各民族文化歷史元素在展板上清晰呈現。程宏偉老師帶領實踐團成員駐足觀看,同步講解民族文化知識及黨關于筑牢民族團結的精神,引導大家深刻領會“中華民族一家親”的理念,為實踐團隊開展后續工作筑牢了思想根基。

圖為實踐團隊駐足參觀學習“民族團結之窗”。江天一 供圖

鐵釬凝歲月,赤心鑒山河研學活動最后,實踐團走進莊嚴的樂西抗戰公路紀念館。銹蝕的鋼釬、泛黃的圖紙、磨破的工裝將隊員們拉進那段烽火彌漫的艱苦歲月。據講解人員介紹,樂西公路是抗日戰爭時期的重要生命線,峨邊路段每公里就有8名建設者犧牲。在寒冬臘月里,筑路鄉民們赤足踏雪,在懸崖峭壁間用血肉之軀鑿出生路。館內浮雕墻生動再現了當年筑路場景:一錘一釬鑿通絕壁,一血一汗鑄就生命要道,民工肩扛巨石攀爬棧道、不懼風雨筑路的畫面清晰可見。此次參觀讓實踐團成員深切感悟到先輩們的奉獻與擔當,為大家奠定了堅實的紅色精神思想基礎,進一步凝聚起堅定的理想信念。

圖為實踐團隊走進樂西抗戰公路紀念館研學。江天一 供圖

一針一線連古今,一心一意為家國。此次活動,實踐團在彝繡中讀懂文化傳承,在云門畔感悟民族團結,在抗戰遺跡里汲取紅色力量。隊員們表示,將以實踐為針、以擔當為線,讓非遺技藝與紅色基因在交融中煥發新的生機,為中華民族偉大復興貢獻青春力量。

圖為實踐團隊樂西抗戰公路紀念館浮雕處合影。江天一 供圖

供稿單位:環境與土木工程學院--“紅”揚繡韻,“彝”脈相承非遺煥新實踐團隊文字:肖家豪 黃云馨 照片:江天一 李鑫城

團隊負責人:殷峻指導老師:程宏偉