會寧,這座坐落于甘肅中部的歷史文化名城,自古便是連接中原與西域的交通樞紐,在歷史長河中始終扮演著文化傳承與交融的重要角色。作為多民族文化交融的關鍵節點,這里孕育了剪紙、秦腔、皮影戲、刺繡等絢麗多彩的非物質文化遺產,這些扎根于隴東大地的民俗技藝,是中華優秀傳統文化的生動縮影,見證著地域文化的傳承與變遷。

為深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記關于文化自信的重要指示精神,傳承中華優秀傳統文化,挖掘會寧非遺的歷史底蘊與當代價值,展現青年學子守護文化根脈的使命擔當,7月19日至25日,蘭州交通大學“尋找最美隴原笑臉”暑期社會實踐團深入會寧縣開展實踐研學活動。

探訪剪紙藝術感受指尖乾坤

會寧剪紙,作為甘肅省白銀市會寧縣的傳統藝術瑰寶,于2011年成功入選第三批國家級非物質文化遺產名錄,成為中華民間文化走向世界的重要文化符號。這項誕生于黃土地的“指尖藝術”,既是尋常百姓節慶期間的裝飾載體,更承載著民族的審美意趣與生活智慧。

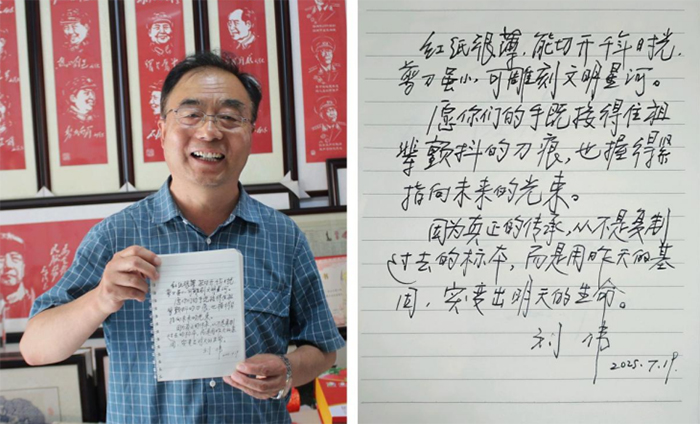

實踐團首先來到定西市,對國家級剪紙傳承人劉偉先生展開深度訪談,并參觀其工作室。推開工作室的門扉,滿墻滿窗的剪紙作品如紅云般撲面而來。劉偉先生的剪紙創作既深植黃河流域與隴原大地的文化根脈,又彰顯鮮明的時代特征,尤以人物肖像剪紙見長。他創新性地將“甘肅元素”融入創作,打造“紅色剪紙”“彩陶剪紙”“大夢敦煌”“書法剪紙”等系列作品,拓展了剪紙的藝術邊界。參觀結束后,實踐團成員與劉偉先生展開深度訪談,他分享了自己與會寧剪紙的結緣歷程,從童年時跟著奶奶、媽媽和姐姐學剪窗花,到如今成為國家級傳承人,數十年的堅守讓他對剪紙藝術有著深刻的理解。他還現場進行剪紙示范,靈巧的剪刀在紙上翻飛游走,片刻間便勾勒出栩栩如生的圖案,讓成員們直觀感受到傳統剪紙藝術的魅力。

隨后,實踐團走進會寧縣非物質文化遺產保護中心,在剪紙傳承人的指導下,親手體驗“一剪一刻”的精妙,讀懂會寧鄉土文化如何為非遺注入靈魂,讓非遺成為講述中國故事、傳承紅色基因的鮮活載體。國家級非遺項目《會寧剪紙》市級代表性傳承人王新勝、郭進英兩位老師耐心指導,從握剪技巧到鋸齒剪法,成員們在實踐中感受民俗文化的深厚底蘊。訪談中,王新勝老師回憶起1986年用小刀刻出兩米長卷《十八羅漢斗悟空》的經歷,郭進英老師則分享了將剪紙融入數學教學的創新實踐,他們的故事讓成員們體會到剪紙藝術在生活中的鮮活力量。

實踐團還深入會寧縣甘溝驛鎮與柴家門鎮,分別拜訪了省級代表性傳承人曹秀英與市級代表性傳承人曹海仁。在曹秀英老師家中,一幅會寧早期的窗花剪紙靜靜掛在墻上,《十二生肖》剪紙窗花惟妙惟肖。她12歲跟著母親學剪窗花,如今78歲高齡仍堅守著這份熱愛,利用農閑時間在村里講課、進校園教孩子們握剪刀。曹海仁老師的傳習所里,作品既有對傳統農耕文化的禮贊,也有對時代脈搏的把握,她通過快手、微信短視頻等平臺傳播會寧剪紙,還在當地兩所小學開設剪紙課,讓這門技藝被更多人知曉。這些剪刀下的圖案,早已超越裝飾本身——它們是會寧人對生活的詩意表達,是祖輩智慧刻在紅紙上的密碼,更是非遺在當代語境中生生不息的證明。當年輕學員握著剪刀的手逐漸穩健,那些鋸齒紋、月牙紋里,便長出了傳承的新芽。

走近皮影戲領略光影傳奇

會寧皮影,作為扎根隴原大地的傳統民間藝術,以其精湛的雕刻技藝與獨特的光影敘事,成為甘肅會寧極具代表性的文化標識。這項以驢皮、牛皮為料,經挑、刮、刻、染等二十余道工序制成的“光影藝術”,在節慶廟會中演繹著民間故事,承載著當地的民俗風情。

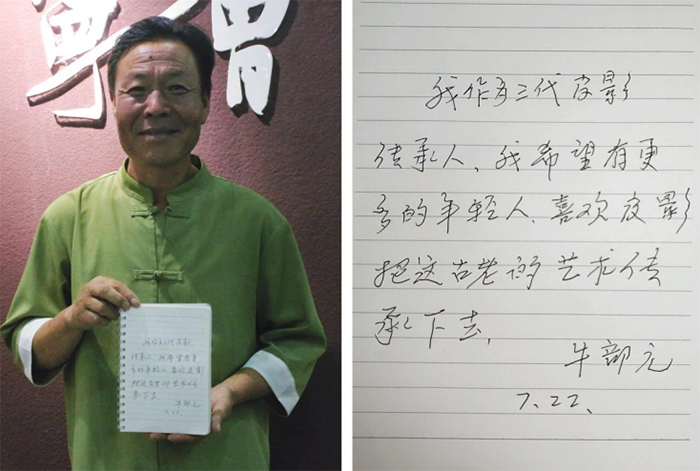

7月22日,實踐團走進會寧縣皮影文化藝術館,與皮影戲傳承人牛部元先生展開對話。步入藝術館,一件件精致的皮影道具在展柜中靜靜陳列,牛部元先生詳細介紹了會寧皮影戲的源流、特點及制作工序。從選皮、制皮到雕刻、上色,每一道工序都凝聚著匠人的心血與智慧。更動人的是會寧皮影中流淌的文化基因,“孝悌忠信禮義廉恥”八大美德都藏在戲里,讓皮影戲成為傳統文化的“活教材”。

當幕布亮起,牛部元先生帶領皮影團帶來《大墩梁》表演,將成員們拉回那段波瀾壯闊的歲月。表演者們默契配合,影人抬手投足間似有千鈞之力,唱腔高亢激昂,紅軍戰士的堅毅、戰場的硝煙在光影中徐徐鋪展。表演結束后,牛部元先生解讀了《大墩梁》背后的歷史故事,讓成員們在光影中感受歷史的回響。訪談中,牛部元先生講述了家族三代人與皮影的羈絆,從爺爺帶著一箱子皮影走村串鎮,到如今他與兄弟、徒弟共同扛起傳承重任,盡管面臨傳承人斷層等困境,他們仍堅守著這份熱愛,積極進校園、進社區開展講學與演出。這門需要二十余道工序的技藝,從來不是博物館里的標本,而是能在光影中講述新故事的“活態傳承”——就像那盞照亮幕布的燈,只要有人添油,便永遠不會熄滅。

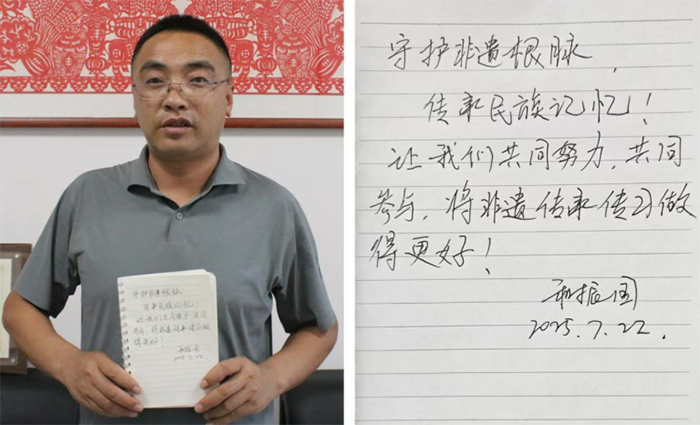

隴原守藝傳薪火青春笑臉承匠心 在城市的文化脈絡中,文化館猶如一座貫通古今的文化橋梁,既承載著歷史的厚重記憶,又孕育著現代的創新活力。而非物質文化遺產,作為這座橋梁上最璀璨的文化明珠,凝聚著民族的智慧結晶與精神基因。7月22日,實踐團專訪了會寧縣文化館館長和振國先生,深入了解當地非遺保護工作。

和館長自2011年投身文化領域,一直專注非遺保護與傳承。他介紹,會寧縣已建立起涵蓋國家、省、市、縣四級的非遺保護體系:國家級項目“會寧剪紙”是當地的文化名片;省級項目則包括會寧民歌、皮影戲、曹氏中醫正骨、石磨炒面制作技藝等十項,為后續保護打下了堅實基礎。保護的核心在于讓非遺“活”起來,文化館為此采取多種方式:比如邀請專家指導會寧民歌創作、整合民間資源搭建展示平臺;組織剪紙藝人交流、利用短視頻直播推廣、推動“剪紙進校園”活動吸引青少年,希望讓非遺的種子在年輕一代心中扎根。面對當前部分非遺市場化不足、傳承人經濟壓力大等挑戰,未來工作將聚焦兩方面:一是深入普查挖掘新項目,二是創新保護方式,加強與新媒體、時尚、文創等領域的合作,探索新形式讓非遺真正走進年輕人的日常生活。和館長深情寄語青年:“守護非遺根脈,傳承民族記憶!”他呼吁更多年輕人成為非遺的傳承者、傳播者和創新者,讓這些珍貴的文化遺產在新時代煥發光彩。實踐團成員們深受觸動,不僅感受到文化傳承的使命與溫度,更明白了文化的生命力,就蘊藏在一代代人接力的笑容里。

聆聽刺繡故事品味絲線情懷

會寧刺繡,作為扎根隴原大地的傳統手工藝瑰寶,于2024年底被列入甘肅省非物質文化遺產保護名錄,是會寧民俗文化中濃墨重彩的印記。這項以針為骨、以線為魂的“指尖技藝”,深深植根于當地人民的日常生活,一針一線都凝結著會寧人的生活美學與情感寄托。

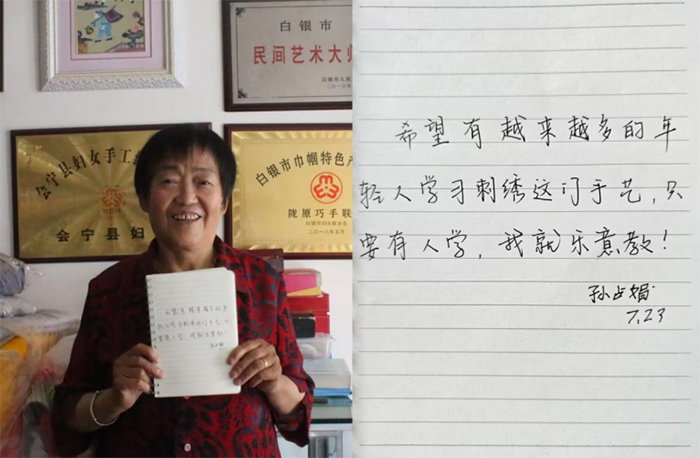

7月23日,實踐團走進市級非遺代表性傳承人孫占娟老師的工作室,滿屋絲線的清香與棉布的溫潤撲面而來。琳瑯滿目的繡品中,傳統香包繡著“吉祥如意”的紋樣,大幅刺繡作品盡顯會寧刺繡的質樸底蘊,底色用土紅、靛藍、姜黃等鄉土色調鋪展,或繡隴原山川,或繡田間勞作場景,每一縷絲線都纏繞著會寧人對生活的熱忱。孫占娟老師現場展示了刺繡技藝,銀針在紅緞上起落如蝶,她邊繡邊講解技法,指尖的老繭是三十余年與針線為伴的勛章。

訪談中,孫占娟老師講述了自己與刺繡跨越半生的緣分,從九歲拿起針線學納鞋底,到拜師系統學習刺繡技藝,再到創立個人工作室收徒傳藝,她的堅守讓刺繡藝術得以傳承。其徒弟高小翠老師也分享了自己對刺繡的熱愛,從蹲在母親身邊看十字繡,到登門拜師學習民間刺繡,穿針引線的時刻成為她最治愈的時光。盡管面臨年輕人不愿學、作品難賣等困境,但兩位老師仍滿懷期盼,希望會寧刺繡的根脈能在年輕一代手中扎得更深。會寧刺繡被列入省級非遺名錄的意義,或許正在于此:讓每一縷絲線都能連接過去與未來,讓“女紅”不再只是閨閣技藝,而是能在新時代織就文化自信的經緯。

親歷秦腔演出感悟非遺活力

秦腔,作為中國最古老的戲劇之一,扎根黃土高原,歷經千年傳承而不衰。它以高亢激昂的唱腔、剛勁有力的表演、濃郁厚重的鄉土氣息,被譽為“中國戲曲活化石”,是西北大地最鮮活的文化符號。

7月25日,實踐團在會寧縣漢唐街親歷“紅色會寧歡悅盛夏”文旅消費月啟動儀式暨甘肅安萬秦腔藝術劇院惠民演出。在綿綿細雨中,鄉親們冒雨而至,雨傘連成流動的彩云,對秦腔藝術的熱情絲毫不減。隨著鏗鏘唱腔刺破雨簾,臺下掌聲與喝彩聲此起彼伏,不少觀眾通過手機直播分享雨中觀戲的獨特體驗。

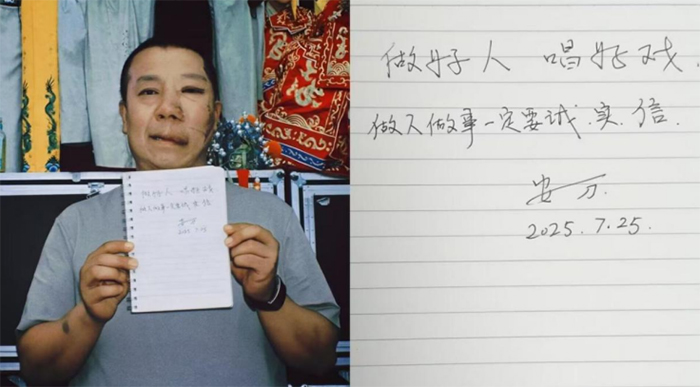

實踐團成員在后臺訪談了被譽為“西北秦腔王”的國家二級演員安萬先生。這位從會寧老君鄉走出的藝術家,一生飽經坎坷,9歲時在村里社火中初次登臺,便對秦腔產生了深厚熱愛。12歲小學畢業后只身前往戲校學戲,后輾轉多個劇團演出,2008年拜“西北花臉王”張蘭秦先生為師后技藝突飛猛進。他率先入駐“快手”直播講解秦腔技巧,如今257萬粉絲的關注讓古老唱腔在直播間煥發新生。2024年組建甘肅安萬秦腔藝術劇院后,他招募年輕學員,讓傳承之路越走越寬。更令人動容的是,安萬先生將藝術傳承與社會責任相連,通過秦腔演出助力農貨銷售,讓這門古老藝術在鄉村振興中發揮著新的作用。

非遺印記?隴原笑靨會寧記憶里的傳承群像

剪紙的紋路里藏著歲月的密碼,秦腔的水袖間卷著鄉土的情懷,皮影的燈影中晃動著民間的智慧,刺繡的絲線里纏繞著匠心的溫度。七天的時光,足以讓實踐團成員觸摸到這些非遺技藝的脈搏——看老一輩藝人將半輩子光陰揉進剪刀、刻刀、針線,看年輕一代用直播、文創、跨界合作讓傳統技藝跳上時代的舞臺,看農貨因非遺賦能而增值,看鄉村因文化振興而煥彩。

七天的實踐旅程中,實踐團鏡頭記錄下的每一張笑臉,都串聯起非遺傳承與鄉土振興的生動圖景。劉偉先生捧著剪紙寄語時,陽光勾勒出他鬢角的弧度,笑容里有紅紙裁出的歲月沉淀,更有對青年接力的殷殷期盼;安萬老師鋪開描述“秦腔傳承”時,眼角的細紋里盛著板胡弦上的熱忱,笑意中藏著帶領劇團助農增收的踏實;牛部元先生操控皮影時,專注的神情中透著對光影藝術的執著,笑容里滿是將皮影故事講給更多人聽的渴望;孫占娟老師穿梭在絲線間,嘴角的笑意藏著對刺繡技藝的熱愛與傳承的決心……這些笑臉,在剪紙工作室的窗欞邊、秦腔劇場的聚光燈下、鄉村巡演的戲臺旁次第綻放,共同構成了隴原大地非遺傳承最鮮活的表情。

七天很短,短到只能匆匆掠過剪紙的紋路與秦腔的水袖;七天很長,長到足以看清傳承路上那些執著的身影——從老一輩藝人將技藝化作生命的一部分,到年輕一代用創新為傳統注入新解,從非遺與鄉村振興的碰撞,到文化根脈在代際接力中愈發堅韌。這些瞬間串聯起的,不僅是一場實踐之旅,更是一幅非遺傳承的立體畫卷。當鏡頭再次回放那些笑臉,會發現每一道笑紋里都藏著答案:非遺從不是束之高閣的古董,而是流動在生活里的活水,是能讓鄉土煥發新機的力量。這些定格的微笑,是七天里最珍貴的收獲,它們讓實踐團成員深刻明白:非遺的生命力,正在于每一張笑臉背后的熱愛與堅守,而青春的使命,便是成為這股活水的疏浚者,讓這笑容在更多人臉上綻放,讓隴原大地上的文化薪火,既燒得旺傳統的根,也照得亮未來的路,在代代相傳中永遠熱氣騰騰,在歲月流轉中永不熄滅。 (通訊員:蔣鑫)