中國計量大學8月5日訊(通訊員 徐千惠)為賡續(xù)紅色血脈、厚植家國情懷,2025年7月,中國計量大學“紅色記憶守護”實踐小隊赴山西省長治市,開展暑期“三下鄉(xiāng)”社會實踐。團隊成員踏訪魏拯民故居、八路軍太行紀念館與抗大一分校舊址,用腳步丈量信仰厚度,在斑駁墻垣與殘章舊物中,探尋革命精神的回響。

斑駁夯土墻下,聽見密營的風雪

在屯留王村,魏拯民故居靜臥田野之間。院落東北角,一尊半身銅像靜立如松,魏拯民身著灰布中山裝,鏡片后的目光似乎穿透了歲月與風塵。基座青苔斑駁處,鐫刻著那句直抵人心的誓言:“革命是艱苦的,要打倒敵人,就要流血犧牲。”

穿過三重垂花門,二進院內(nèi)的五間棚樓式北房靜默矗立,仿佛正等待訴說密營中的寒夜與堅守。展柜中,一件黑呢大衣肘部針腳細密如星斗,一只銅壺布滿凹痕,三枚銹蝕彈殼與半袋發(fā)黑炒面無聲對望。最讓人動容的,是展板上炭筆復刻的那句:“一口炒面一口雪”——鐵血生涯的真實注腳,在此刻化為無言的震撼。

圖1 魏拯民銅像矗立于其故居庭院之中 賈祎煒 供圖

太行山下的星火,補丁鍋中的信仰

沿太行山一路向東,八路軍太行紀念館以六大展廳次第展開抗戰(zhàn)史詩。從誓師出征的號角,到百團大戰(zhàn)的硝煙;從口糧短缺的戰(zhàn)火歲月,到民族覺醒的歷史時刻,一幅幅珍貴照片與手稿資料,串聯(lián)起那段血與火鑄就的八年崢嶸。

在一口補滿17處鐵補丁的老行軍鍋前,實踐隊成員久久駐足。鍋底焦痕斑斑,仿佛未熄星火尚在跳躍。講解員低聲講述:“這是1942年‘反掃蕩’最艱難的時刻,炊事班用最后半袋小米熬粥,戰(zhàn)士們把窩頭掰碎喂給傷員,自己啃凍硬的樹皮。這口鍋,是‘人民至上’與‘同生共死’的見證;那17塊補丁,是17次不屈的勛章。”信仰不死,焦痕猶熱。實踐隊成員寫下:“在這口鍋里,看見的不只是食物,而是撐起民族脊梁的精神火種。”

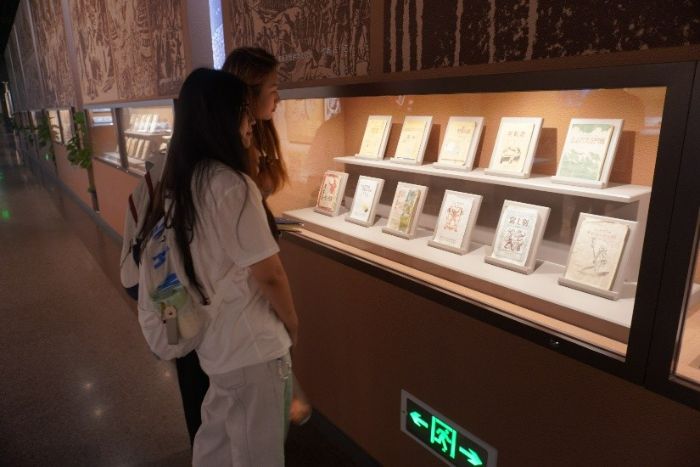

圖2 實踐隊成員在八路軍太行紀念館內(nèi)觀看抗戰(zhàn)時期出版物展陳 何凡 供圖

路線圖上的躍遷征程,四合院中的教育火種

屯留北崗村,抗大一分校舊址四合院的夯土墻安靜佇立,一如1939年寒冬中,它迎接的那群風雪兼程的抗大青年。作為“抗大十二分校之首”,這里創(chuàng)下“創(chuàng)辦最早、歷時最長、培養(yǎng)干部最多”的紀錄——七個月,培養(yǎng)2412名軍政骨干。

展室內(nèi),一張脈絡(luò)分明的《東遷、北上路線圖》吸引了眾多目光。線條蜿蜒堅定,從太行山“背包大學”,到人鏈夜渡沂蒙,再到東北戰(zhàn)場,《論持久戰(zhàn)》《城市接管手冊》都曾在此輾轉(zhuǎn)傳讀。墨線所至,是理想的方向,是信仰的路標。“教育火種,永燃征途。”站在地圖前,實踐隊成員感受到一代人以血汗丈量信仰之路的厚度,那些日夜兼程、負雪前行的腳步聲,仿佛就在耳畔。

圖3 抗大一分校展覽館大門外景 賈祎煒 供圖

與歷史的溫度對話:老戰(zhàn)士與青年學生的雙向奔赴

除了實地探訪紅色遺址,實踐隊還對話長治當?shù)乩宵h員與革命親歷者,聆聽他們用親身經(jīng)歷講述的烽火歲月。那是課本上難以復刻的歷史溫度,是只屬于他們的口述中國。

在一場場對談中,青年與老兵隔空相望,時代與信仰彼此呼應(yīng)。實踐隊員將這些珍貴資料整理成文稿、音頻與圖像,計劃編輯成《長治紅色口述記憶手冊》,為校內(nèi)外紅色教育與文化傳播注入新內(nèi)容。

賡續(xù)精神血脈,傳承不止于此

此次“紅色記憶守護”之行,不只是一次“走近歷史”的實踐,更是一場“走進信仰”的深度觸摸。從夯土墻的靜默,到煙火鍋的余溫;從路線圖的墨跡,到老兵眼中的熱淚,青年學子感受到的是一條由鮮血鑄成的精神脈絡(luò),一場橫跨時空的思想洗禮。

未來,他們也將把這份從太行山間汲取的信仰之力,帶入更廣闊的學習與實踐中——在基層服務(wù)中守初心、在專業(yè)學習中擔使命、在社會傳播中講好紅色故事。讓革命精神不只是紀念館中的記憶,更是一代又一代青年砥礪前行的精神燈塔。

圖4 “紅色記憶守護”實踐隊在抗大舊址前合影 何凡 供圖