屏山茶園牽鄉脈,振興藍圖映遠山

——福建農林大學學子赴三明市大田縣進行實踐活動

(通訊員 范筱翎)

6月30日,福建農林大學“阡陌文旅織錦,政策潤壤興田”實踐團隊踏上暑月的屏山鄉大仙峰,開啟了一段探索大田縣屏山茶園的旅程。晨曦微露,云霧正以宣紙暈染的姿態漫過茶壟。隊員們的帆布鞋踩碎晨露,驚起幾只山雀——它們振翅時帶起的茶香,與隊員手中筆記本里的油墨香悄然交融。在這片海拔1500米以上的青綠版圖上,茶樹以年輪為箋,記錄著高山云霧的饋贈,而青年學子正以數字技術為筆,在阡陌間續寫著鄉村振興的詩篇。

圖為團隊成員與指導老師在屏山茶園的合影 通訊員 楊芷怡/攝

探秘大田美人茶:茶蟬共生的鄉村振興密碼

“大田美人茶的特點在于:需要茶小綠葉蟬的叮咬才能生長。”大田縣屏山茶園以盛產大田美人茶而聞名。團隊成員漫步于茶園間,近距離觀察不同茶種之間的細微差異,捕捉下茶小綠葉蟬叮咬的全過程,并從實際情況出發,切實考慮如何結合大田美人茶自身優勢,擴大其知名度,并服務于鄉村振興。

圖為實踐團隊同老師一同近距離觀察茶小綠葉蟬 通訊員 楊芷怡/攝

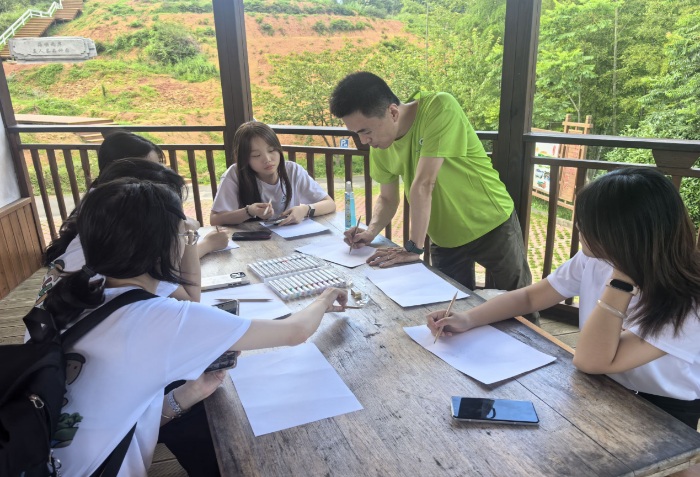

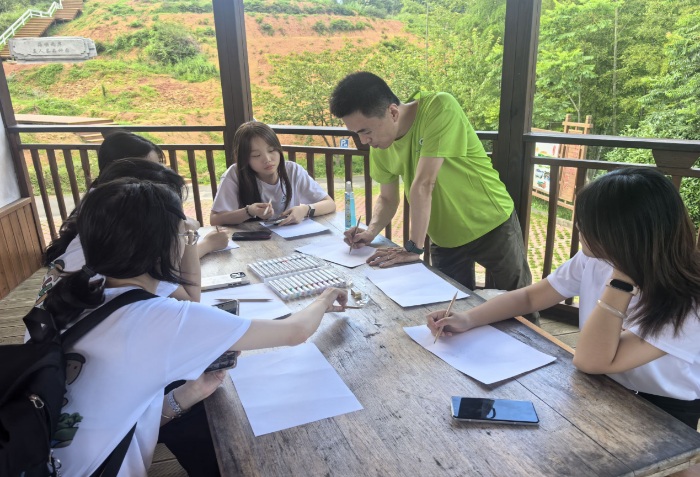

在屏山鄉茶文化展示中心的長桌前,實踐隊成員與指導教師正圍繞大田美人茶包裝設計展開熱烈探討。板燈龍紋樣以土堡夯土墻的肌理為底,每一道紋路都復刻著老茶農手掌的紋路——那是數十年炒茶生涯留下的歲月痕跡。"我們想把非遺竹編工藝壓印在盒身,就像茶農編竹簍時的每一道經緯,都是對品質的堅守。"在全面推進鄉村振興的實踐中,茶包裝設計正成為推動鄉村產業升級與文化傳播的重要載體。青年們以地域文化元素為核心,將傳統村落風貌、非遺手工藝圖案融入包裝視覺設計,用藝術化表達展現鄉村獨特魅力;采用竹編、秸稈纖維等生態環保的本土材料,這不僅契合綠色發展理念,更能帶動竹制品加工、手工編織等鄉村特色產業發展。

圖為隊員們在劉曉龍老師的指導下進行茶葉包裝的設計 通訊員 范珈毓/攝

屏山鄉作為大田縣核心茶產區,素有“高山茶鄉”美譽,其出產的大田美人茶憑借獨特的蜜香風味和生態品質聞名。然而,傳統銷售渠道限制了產品市場拓展。實踐團隊將直播間搬進萬畝茶園,通過鏡頭實時展現云霧繚繞的生態環境、傳統制茶工藝和茶藝沖泡過程,以沉浸式場景化營銷,讓大田美人茶的文化價值與品質優勢直觀呈現在消費者眼前。直播中,隊員們結合專業知識,生動講述茶葉生長特性與茶文化內涵,有效打破地域壁壘,搭建起鄉村特色農產品與廣闊市場的橋梁。此次直播活動是高校服務鄉村振興的生動實踐,不僅助力農產品拓寬銷路,更從多維度賦能鄉村發展,為鄉村振興戰略實施提供了可復制的樣本。

圖為團隊成員在抖音直播帶貨大田美人茶 通訊員 楊芷怡/攝

在鄉村振興戰略的指引下,屏山茶園堅持生態優先、綠色發展理念,成為生態振興的生動典范。當地積極探索生態農業發展模式,推廣生物防治病蟲害技術,以物理誘捕、天敵昆蟲等綠色防控手段替代化學農藥;同時大力推進有機肥替代化肥,構建起循環農業體系,實現農業廢棄物的資源化利用。在茶園規劃建設中,采用科學的梯級種植模式,配套生態溝渠、植被緩沖帶等設施,有效提升水土保持能力。如今,屏山茶園呈現出"茶林共生"的生態景觀,這既為優質茶葉生產奠定生態基礎,又實現生態效益與經濟效益的有機統一,為鄉村生態振興提供了具有示范意義的實踐路徑。