7月17日,長安大學赴長三角“交通強國筑路行”暑期社會實踐隊奔赴上海世博會博物館與中華藝術宮,開展了一場專業認知與紅色教育深度融合的實踐活動。隊員們以腳步丈量歷史脈絡,在輝煌成就與藝術經典中汲取奮進力量。

步入氣勢恢宏的展館,仿佛踏進了一架貫穿時間的橋梁。作為歷史上首次以展示世博文化遺產為核心內容的博物館,世博會博物館承載著跨越一個半世紀的世博榮光與集體記憶,萬國博覽的盛景、科技文明的躍遷、文化交融的共鳴得以永恒定格,象征著人類為創造和諧共存世界的不懈追求。

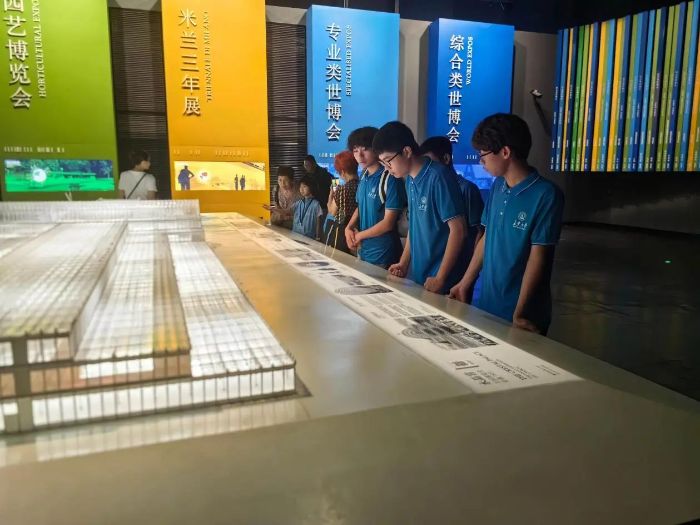

1851年倫敦世博會水晶宮建筑模型巍然矗立,成為人類跨文明協作的永恒見證。法國圣戈班工廠六國工業力量的精密協作,首次將“萬國博覽會”的全球人民團結一致的理念熔鑄于鋼鐵骨架之中。水晶宮的每一顆鉚釘,都是人類命運共同體最早的金屬烙印,宣告著全球化時代的黎明。

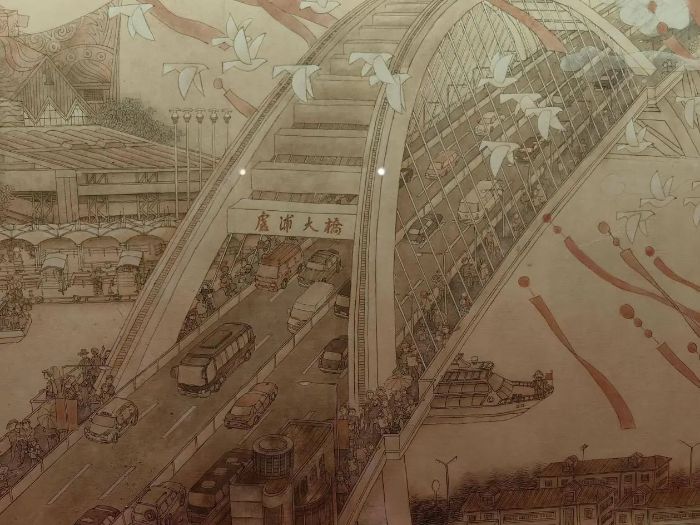

在“中華智慧”展區,《萬國風采耀浦江》以流動的金色光帶勾勒陸家嘴天際線,多媒體版《清明上河圖》上,北宋汴河漕運在數字長卷中蘇醒令隊員們驚嘆不已。在這里,祖國交通事業發展的輝煌成就清晰可見。

離開博物館,實踐隊來到中華藝術宮。這座由上海世博會中國館改建而成的建筑,以“東方之冠”的恢弘造型佇立在黃浦江畔。朱紅斗拱層層疊疊,既延續了傳統建筑的神韻,又彰顯出現代設計的張力,成為文化自信的直觀寫照。

展廳中邱瑞敏等人創作的《暢想·浦江》抓住隊員們的目光。這幅創作于2000年的油畫,以浪漫主義的筆觸打破時空邊界。畫面中,鄧小平同志乘舟浦江之上,背景里東方明珠、金茂大廈等浦東地標交相輝映。轉角遇見《千手萬禧》,這幅作品以“千手”意象表達多元包容的城市精神。創作者以細膩筆觸勾勒千手形態,每只手掌或托舉浦江明珠,或舒展城市剪影,傳統工筆的精巧與當代藝術的創新碰撞,讓“萬禧”的美好祈愿,錨定在上海兼收并蓄的文化土壤里。

從世博會博物館里的全球智慧,到中華文化宮的民族瑰寶,不同維度的文化碰撞讓隊員們體會深刻:創新與傳統從未割裂,世博精神中蘊含的開放包容,早已植根于中華文明的基因里,暮色中的“東方之冠”與遠處的世博軸遙相呼應,仿佛在訴說:文化的傳承,正是在回望中創新,在堅守中前行。