2025年7月上旬,江蘇第二師范學院“生生不息”鄉村生態文明建設實踐團懷揣青春熱忱,奔赴南京市溧水區,開展了一場融合深度調研與創新科普的綜合性實踐。從生機勃勃的農田到穿城而過的河湖,從熱鬧的社區到求知若渴的校園,這支青年團隊以扎實的專業素養和飽滿的行動力,在南京鄉村的沃土上,書寫著服務生態文明建設的青春答卷,為綠水青山的守護注入澎湃動能。

科學評估農田生態

團隊將目光聚焦于蟹塘社區的農田生態系統。志愿者們在常規農田、高標準農田及其周邊區域,科學布設具有代表性的樣本點。他們記錄地形地貌特征、詳實描繪植被分布圖譜、敏銳捕捉動物活動蹤跡,采集了不同植被覆蓋下的土壤樣本,依據生態學專業指標,評估了不同類型農田的植物群落差異,探究了微生物多樣性與植被類型、土壤關鍵養分間的深層聯系,為社區未來生態優化路徑提供了堅實可靠的科學依據。

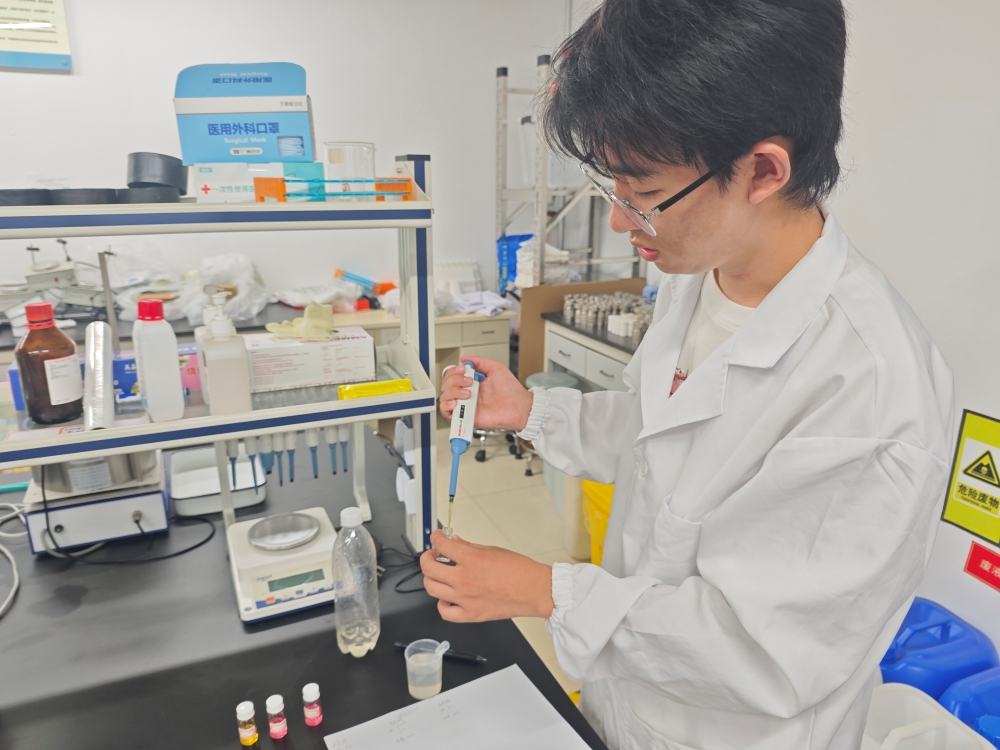

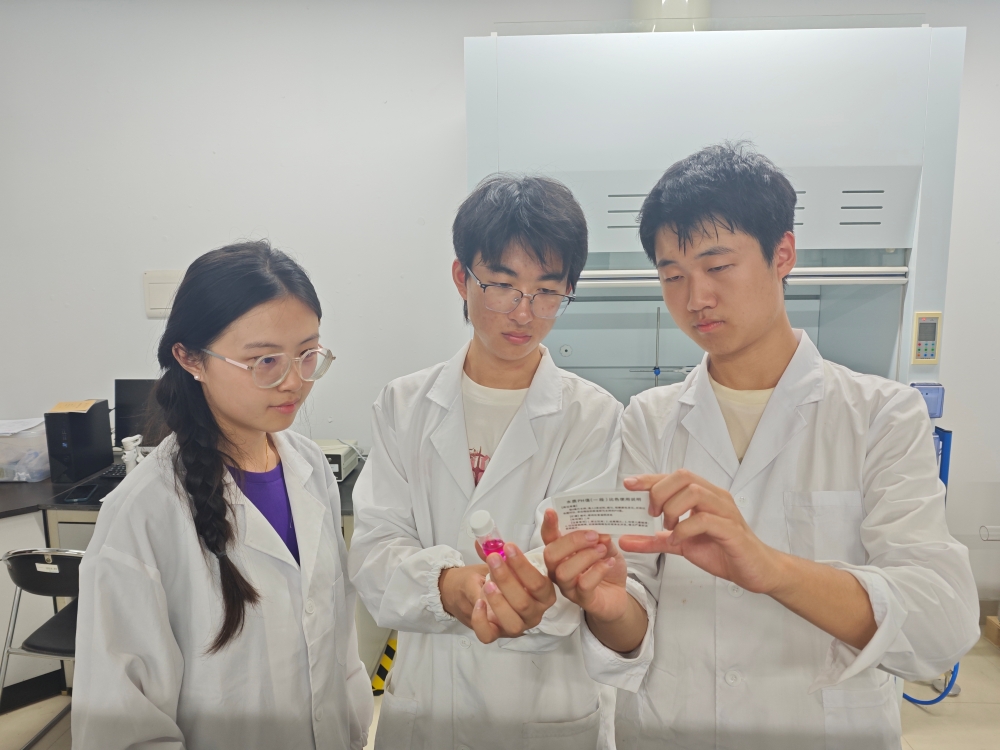

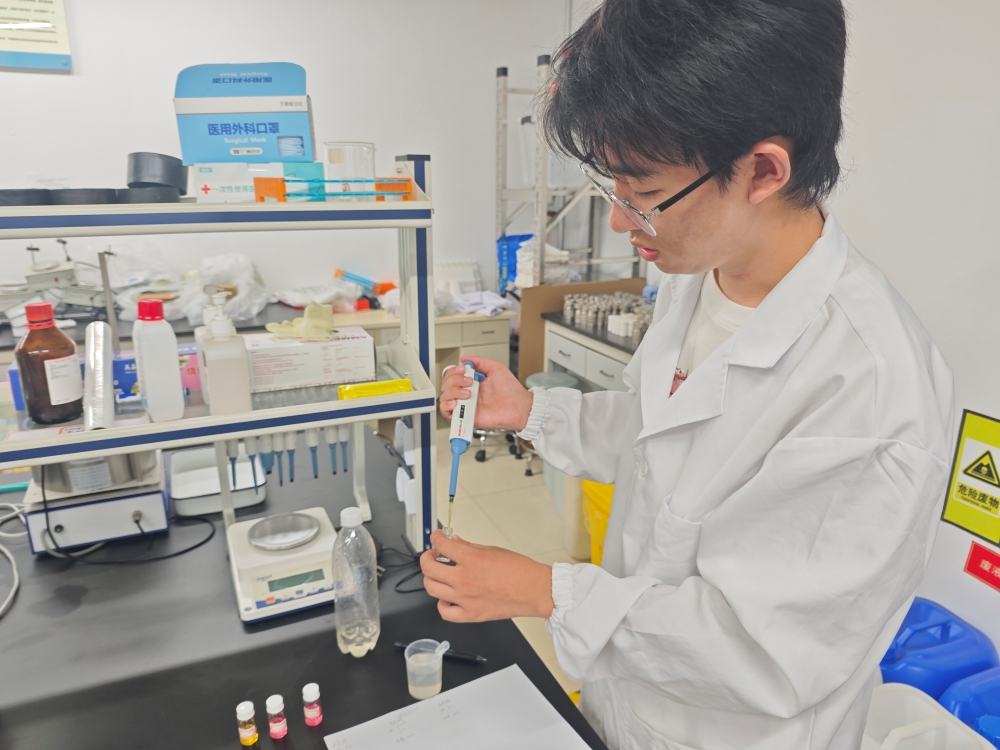

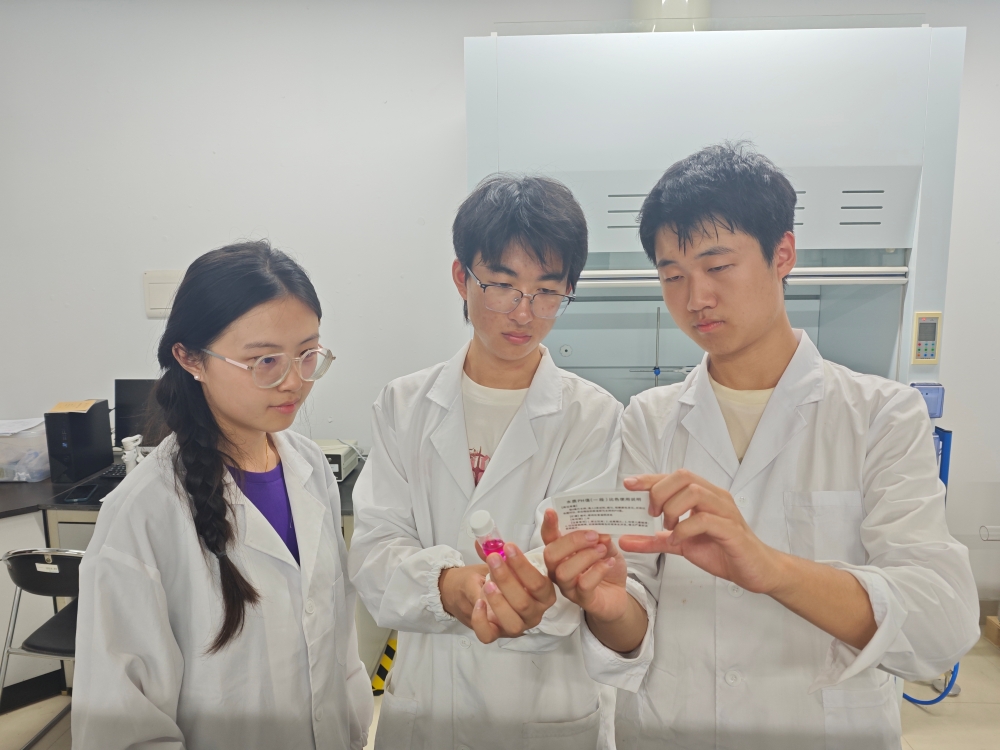

精準監測城市水質

團隊充分發揮跨學科協作優勢,啟動對秦淮河(月牙湖段、玄武湖段)及三干河段的水質專項監測,構建起連接主城區與鄉村水域的生態安全研究網絡。這些采集分析后的數據成果,為后續鎖定污染源頭、制定靶向生態修復策略奠定了至關重要的科學基礎。

深入走訪廣集民意

同步開展公眾意見征集,團隊成員在月牙湖、秦淮河沿岸及蟹塘社區周邊,通過電子問卷與深度訪談相結合的方式,廣泛收集市民對河道環境的感受與建議。將結果進行專業統計分析后,團隊勾勒出公眾對河道污染主要成因的認知分布圖譜及其核心關注點,為政府后續實施河道治理工程提供了堅實有力的社會調查支撐。

創新科普播撒綠意

團隊成員走進愛心暑托班,帶來一堂別開生面的環保科普課。志愿者們運用生動的案例、形象的模型和互動實驗,深入淺出地講解了碳循環、水循環的奧秘以及長江魚類生態保護的重要性。

精心設計的垃圾分類競賽、簡易水質凈化實驗、廢棄物創意改造等動手環節,極大地激發了學生們的參與熱情,有效提升了環保素養與實踐能力。

同時,團隊依托江蘇省環境科學學會權威宣傳資料,在社區設立咨詢點,向居民系統普及“新污染物”的概念、來源及其對水體和生態系統潛在的長期、隱蔽性危害。通過真實案例剖析和翔實數據展示,顯著增強了居民的環保風險意識。

深挖文化根脈,傳承古韻薪火

團隊成員深度挖掘成員人文專業背景優勢,精心策劃了“中醫探秘”、“花燈承藝”、“詩韻悠揚”三大沉浸式體驗板塊。成員殷卿誠手把手引導孩子們體驗中醫把脈,感悟生命和諧韻律;戴小雨講解花燈悠久歷史與民俗寓意,細致指導每個孩子動手扎制花燈;沈宇晨則帶領孩子們誦讀并賞析李白《將進酒》的豪邁氣魄,叩響古典詩詞的心扉。實踐團將持續以知識為火種,以熱忱為薪柴,在鄉村課堂書寫文化傳承的動人篇章。

探索科學 守護未來

團隊成員結合自身專業知識,為學生量身打造了“探索科學·守護未來”主題課堂。引人入勝的“火焰實驗室”環節,強調用火安全常識;緊隨其后的氣候課堂,則解析了全球變暖的成因、影響以及厄爾尼諾等極端氣候現象,在孩子心中埋下環保的種子。活動還特別融入體育技能指導,旨在多維度提升鄉村兒童的科學素養、環保責任意識與身心健康水平。課堂在孩子們響亮的“愛科學、護地球、強體魄”成長宣言中圓滿落幕。

傳承紅色基因,筑牢信仰基石

“生生不息”實踐團緊扣時代主題,以“赤血丹心筑基石,兩彈一星建功勛”為主題,為鄉村青少年量身打造了一堂富有感染力的紅色教育課。團隊成員深情回溯“兩彈一星”事業那段篳路藍縷、自力更生的崢嶸歲月,生動講述錢學森等功勛科學家以身許國、無私奉獻的感人事跡。

個人展望

徐沁:

深入社區與校園的實踐,讓我真切感受到環保意識播種與文化傳承的澎湃力量。從生動的科普課堂到沉浸式文化體驗,我們用行動點燃了孩子們和居民心中的綠色火種。展望未來,我將持續磨礪科普傳播與教育創新能力,探索更富感染力、互動性的環保與傳統文化宣教形式。我渴望搭建更多連接城鄉、連接科學與公眾的橋梁,激發更多人特別是青少年對生態文明的責任感與對文化根脈的認同感,讓守護與傳承成為自覺行動,生生不息。

錢沁玉:

此次實踐讓我深刻體悟到田野調查與科學監測在生態文明建設中的基石作用。從農田微生物分析到城市水質監測,我親歷了數據轉化為生態優化路徑的過程。未來,我將深耕環境科學領域,提升專業技能,致力于將實驗室研究與鄉村生態實際需求更緊密結合。我期望能運用所學,參與開發更精準的生態修復技術和可持續農業模式,為守護綠水青山、推動鄉村生態振興貢獻堅實的科學力量,讓科研成果真正在鄉土大地上生根發芽。

從阡陌縱橫的田野到碧波蕩漾的城市河湖,從實驗室里精密的儀器分析到社區校園中熱烈的互動宣講,“生生不息”實踐團的青春足跡深深烙印在南京城鄉大地,他們生動詮釋了新時代青年的社會責任與使命擔當。展望未來,“生生不息”團隊將繼續高舉綠色發展旗幟,持續聚焦綠色發展,探索更具創新性與實效性的環保實踐模式,為推動鄉村生態振興、建設美麗中國貢獻青春力量。