暑期“三下鄉”|擂茶與活字里的客家記憶

你是否對那傳承千年的木活字印刷心馳神往?是否對那擂缽中研磨出的醇香茶韻充滿好奇?是否渴望能夠進一步了解客家文化?這個夏天,廈門大學嘉庚學院“閩鄉的誘惑”實踐隊深入福建寧化——客家祖地,用鏡頭與文字記錄兩項國家級非遺:客家擂茶與木活字印刷的千年傳承,走進客家的世界,感受客家人世代相傳的智慧與溫情。

客家擂茶——左手執盞,品客家溫情

一盞寧化擂茶,沉淀著客家人跨越千年的遷徙史詩。從北方中原到閩贛山區,客家先民將中原飲茶習俗與南方山林智慧相融合,創造出這一獨特的養生茶飲,用以健身防病,祛風驅寒,緩解日常勞作的疲勞。寧化擂茶作為一種藥食兩用茶,具有清熱解暑、健脾養胃、調理養生的功效,被譽為“長壽茶”。其制作工藝相傳已久、家喻戶曉。2014年被列入國家級非物質文化遺產名錄。

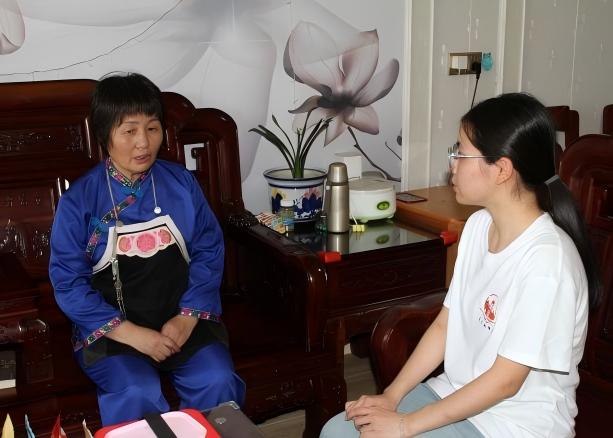

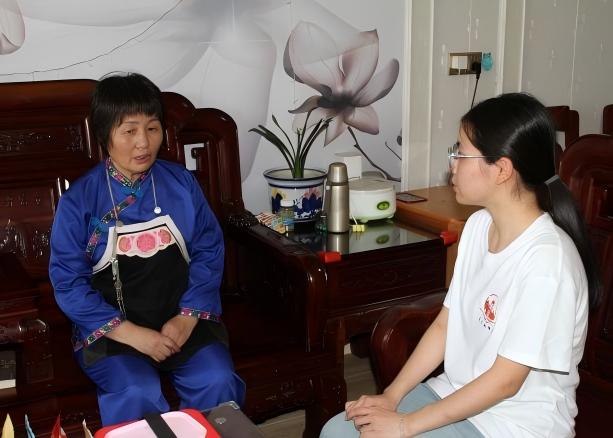

實踐隊前往寧化專訪福建擂茶傳承人江玫麗老師,學習擂茶制作技藝。擂茶制作,循序有道。江玫麗老師向我們介紹到,客家會根據當地氣候和草藥的生長期改變擂茶原料和比例,發揮出各個草藥的功效。

圖1:江玫麗老師講解客家擂茶制作工藝 胡婧琳攝

客家擂茶的獨特之處在于“擂”——要固定住擂缽的位置,同時要兩只手分別握住擂棍的頂部和中下部,頂部用以固定,下部奮力進行轉圈研磨,直至將將原料手工研磨至細膩。動作要利索干脆麻利,因為要盡量減少茶泥的氧化,影響擂茶的口感,是及其考驗耐心與技巧的,一份完美的茶泥會呈現出淡綠的顏色,散發出濃郁的草藥香。

圖2:實踐隊隊員在江玫麗老師指導下參與擂茶制作工藝 胡婧琳攝

在采訪中我們了解到,擂茶是客家人節慶、待客的重要載體。每當一戶客家人家中來了客人,那么全村人都會出動,各自帶著花生、芝麻、紫蘇、車前草等種種原料到達這戶人家中,集全村之力共同制作這一碗擂茶,用以招待客人。“我至今也不知道為什么全村都能知到是哪戶來了客人,并且都帶著這些草藥啊花生啊過去。但也因為這樣我們就能用擂茶來款待客人,因為我們客家人都很好客嘛。”江玫麗老師如是說道。

圖3:實踐隊隊員與江玫麗老師交流 胡婧琳攝

客家人以熱情好客聞名,不論遠親還是近鄰,只要踏入客家大門,主人都會用最質樸的方式表達最深厚的情誼。一捧草藥,一把芝麻,幾粒花生,在擂缽的旋轉中化作細膩茶泥,熱水沖開的剎那,香氣四溢——每一碗擂茶都飽含著制茶人的心意,寄托著客家人對客人的真摯祝福與熱情款待,承載著客家人遷徙歷史中團結互助的精神,以及對自然與傳統的敬畏之心。這是客家人待客的誠意,是游子思念的鄉味,更是非遺文化活色生香的見證。

木活字印刷——右手輕撫,嘆匠人心血

在數字化浪潮席卷的今天,仍有這樣一群人,用雙手守護者千年的文明印記。實踐隊抵達中國印刷博物館寧化分館,專訪木活字印刷非遺傳承人邱恒勇老師,近距離感受木活字印刷的魅力。

邱恒勇老師讓我們體驗拓印《如夢令·元旦》,講解到活字印刷首先要用木刷將墨水研磨細膩,在刷墨時,講究“三分力七分勻”,讓每塊字塊都均勻地染上墨水,接著覆上宣紙,要先用墨固定三側,隨后從上至下細細掃出字跡,最后將氣從下方排出。要求拓印者清楚這塊木板上所有字的分布點。當我將宣紙揭起來后,看到字塊上的筆畫在紙上清晰浮現,忽然就明白了什么是“文明的指紋”。

圖4:實踐隊隊員嘗試木活字印刷術 胡婧琳攝

印刷術是中國古代“四大發明”之一。寧化木活字印刷術是中國有幸保留下來并仍在使用的木活字印刷技藝之一,起源于宋代,相較于畢昇發明的膠泥活字更易保存。寧化客家人歷來重視宗族的維護,即“尊祖、敬宗、睦族、知本”,修譜習俗是其對客家先人的緬懷,是對生命之根的回眸。

寧化木活字印刷作為客家人族譜修訂與印制的重要工藝,至今得以活態傳承和使用,是客家人留給后世的一份沉甸甸的文化遺產。木活字從雕坯、陰干、反寫、刻字、精修、拋光、撿字、排版等多道工序,都為手工操作,過程不能有誤,極其考驗工匠的雕刻技術與耐心,要求每個字的大小、深度都精確控制,十分耗時耗力。因而有口訣“橫刀穩,豎刀準,點如雨,撇如刀”,一筆一劃間的深厚功力是工匠們無數個日夜的練習沉淀。從邱恒勇老師的桌面可見一斑。

圖5:實踐隊隊員與邱恒勇老師交流 胡婧琳攝

2011年,寧化木活字印刷術被列入福建省非物質文化遺產代表性項目名錄。然隨著科技的發展,機印以低成本、高效率逐漸贏得廣大市場,木活字印刷逐漸沒落。但邱恒勇老師始終堅守著對木活字印刷的傳承,不愿傳承數代的手藝就此失傳,積極推介木活字印刷術,創新性推出個性化工藝品定制,開拓網上市場,讓木活字印刷煥發出新的活力。在衰落遺失的邊緣堅守,在快捷功利的繁榮里堅持,致敬了不起的匠人。

圖6:實踐隊隊員與邱恒勇老師合照 胡婧琳攝

這個夏天,實踐隊在寧化觸摸到了非遺傳承的脈搏——擂缽里研磨的不只是茶香,更是客家人千年的團結智慧;木活字上鐫刻的不只是墨痕,更是匠人守護文明根脈的執著。當現代青年與古老技藝相遇,非遺不再是博物館里的標本,而是跳動在當代生活中的文化基因。讓我們以青春之名接力傳承,讓擂茶香飄得更遠,讓活字印刷永續文脈,這才是對"見人見物見生活"的非遺保護理念最生動的詮釋!

撰稿:蔡依欣

攝影:

編輯:

審核: