為探尋黔南非遺文化的深層脈絡,以青春力量激活文化傳承新動能,近日,陜西服裝工程學院“黔南非遺傳承小組”的八名同學——馬花、李子曦、陳昊南、趙嘉秀、師號陽、舒暢、尹寧航,奔赴黔南地區,開啟為期一周的暑期“三下鄉”社會實踐。他們沿著非遺傳承軌跡,深入貴州民族博物館、黔南州博物館,聚焦黔南非遺拼花等技藝,沉浸式解碼文化基因,用實際行動書寫青年傳承擔當。

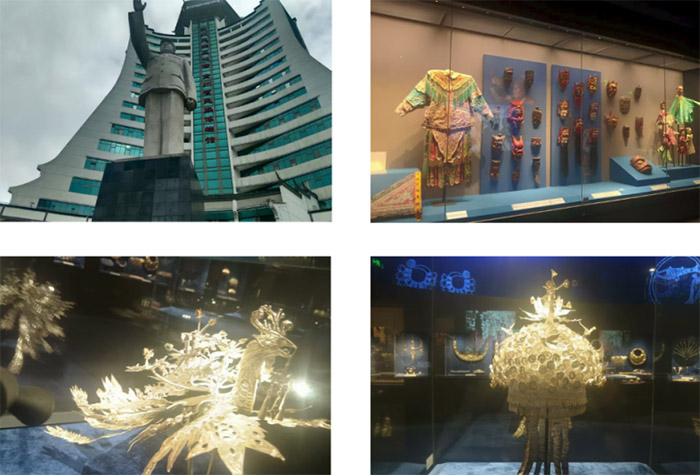

7月7日,團隊懷揣對民族文化交融的好奇啟程,首站抵達貴州民族博物館。踏入館內,布依族織錦、苗族銀飾、水族古籍有序陳列,復原民俗場景里,“先民”圍坐火塘,蠟染布隨竹架擺動,紡車咿呀似在耳畔。講解員從生產工具講到婚戀習俗,布依族的生活智慧、苗族的自然敬畏、水族的文化傳承,在講解中化作立體認知,為同學們解鎖黔南非遺拼花的文化背景,埋下探索伏筆。

7月9日-12日,團隊走進都勻市黔南州博物館,聚焦當地非遺拼花(古稱“堆綾”“貼花”,俗稱“摞花”)。這門可追溯至唐代“布帛貼畫”,在明清鼎盛、為黔南苗、布依等族女性必備“女紅”的技藝,經歲月沉淀,形成獨特藝術體系。專題展廳里,拼花作品題材豐富:自然意象類,“蝴蝶紋”藏生命繁衍密碼,“八角花紋”隱太陽崇拜;神話圖騰類,“魚紋”“龍紋”借幾何線條與配色,傳遞遷徙傳說;生活場景類,“耕種紋”“對歌紋”以寫實記錄生產生活。講解員指著《百鳥朝鳳》長卷介紹“花隨形走,形隨意變”的訣竅,同學們圍看“鎖邊拼”“重疊拼”演示,觸摸布面針腳,選料、配色等二十多道工序,是匠人無數次練習的堅守。”大家在傳統與創新交融的展品里,讀懂拼花承載的民族記憶與家族傳承。

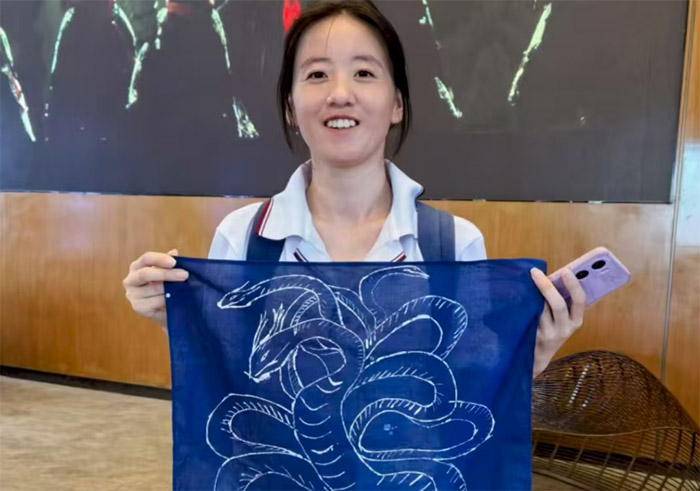

7月13日-14日,團隊雖未深入丹寨蠟染,但在黔南州博物館對拼花的探究已足夠深刻。從紋樣體系看,拼花扎根自然崇拜、圖騰信仰,“萬字紋”既含吉祥寓意,又藏遷徙記憶,是民族文化密碼;從技藝傳承看,明清時當地女性憑此傳家族故事,如今融入現代設計,讓古老技藝活在當下。同學們在觀察、交流中,明晰拼花作為文化載體,連接著民族過去與現在。

“拼花是民族文化基因密碼,要通過校園分享,讓更多人看見它的美。”此次“三下鄉”,陜服學子以腳步丈量非遺土地,在黔南非遺拼花的紋樣、技藝里,觸摸民族文化肌理,更扛起傳承擔當——未來,他們將以青春之姿,讓拼花等非遺文化,在新時代綻放更亮光彩,讓文化根脈在青年接力中永續傳承。

團隊名稱:黔南非遺傳承小組

活動地點:貴州省都勻市黔南布依族苗族自治州

學生負責人姓名:馬花

團隊成員:李子曦、陳號南、師號陽、趙嘉秀、舒暢、尹寧航

指導教師:趙麗娜、白巧燕

帶隊教師:趙麗娜