2025年7月19日,來自河海大學的“智匯水務”實踐團走進揚州,聚焦江都水利樞紐與邵伯船閘,結合本學校優勢與學科特點,開啟了一場兼具專業性與實踐性的水利工程探索之旅。

實踐團的首站是南水北調東線工程源頭相關區域,旨在深入了解工程源頭、建設成就及生態建設實效。?

圖為實踐團成員在江都水利樞紐前合影留念,費紫涵攝

圖為實踐團成員在江都水利樞紐前合影留念,費紫涵攝 行程伊始,實踐團成員們來到源頭紀念碑 “源頭中心區”。矗立的紀念碑莊嚴肅穆,仿佛在無聲地訴說著南水北調工程的宏大與艱辛。同學們駐足凝視,認真聆聽工作人員對源頭歷史和意義的介紹,心中對這項偉大工程的敬意油然而生。?隨后,實踐團對芒稻閘、金灣閘、江都東西閘等工程設施進行了實地考察。在現場,工作人員詳細講解了各水閘的功能、運作原理以及在防洪、排澇、灌溉、調水等方面發揮的重要作用。大家一邊仔細觀察水閘的結構和運行狀態,一邊思考著這些工程在建設和維護過程中的資金投入與成本控制問題。他們意識到,每一座水閘的順利運行,背后都離不開科學合理的資金規劃與管理。?江都四站抽水站是此次調研的重點之一,也是江都水利樞紐的核心組成部分。在這里,實踐團開展了數字化智慧水利調研。同學們在工作人員的引導下,近距離觀察泵站的解構,了解抽水原理。當看到先進的數字化控制系統精準調控泵站的運行時,大家不禁感嘆科技賦能水利的強大力量。同時,同學們也關注到這些智慧化技術在賦能生態方面的應用,例如通過精準控制抽水流量,維持河道生態水位,保護水生生物多樣性等。從會計學角度看,這些智慧化技術的投入雖然初期成本較高,但從長期來看,能提高效率、降低運營成本,具有顯著的經濟效益和生態效益。?

圖為實踐團成員參觀江都西閘工程,馬一諾攝

江淮明珠展覽館集中展示了工程歷史、治水文化和生態保護成果。展覽館從“歷史篇”“創業篇”“工程篇”“管理篇”“人文篇”五個方面徐徐展開,向大家全面介紹了了江都水利樞紐從規劃、建設到運營的全過程,以及在治水過程中形成的獨特文化。大家特別關注到,展覽館中有部分關于工程建設資金籌措、使用和管理的相關介紹,這讓大家對大型水利工程的財務管理有了更直觀的認識。?

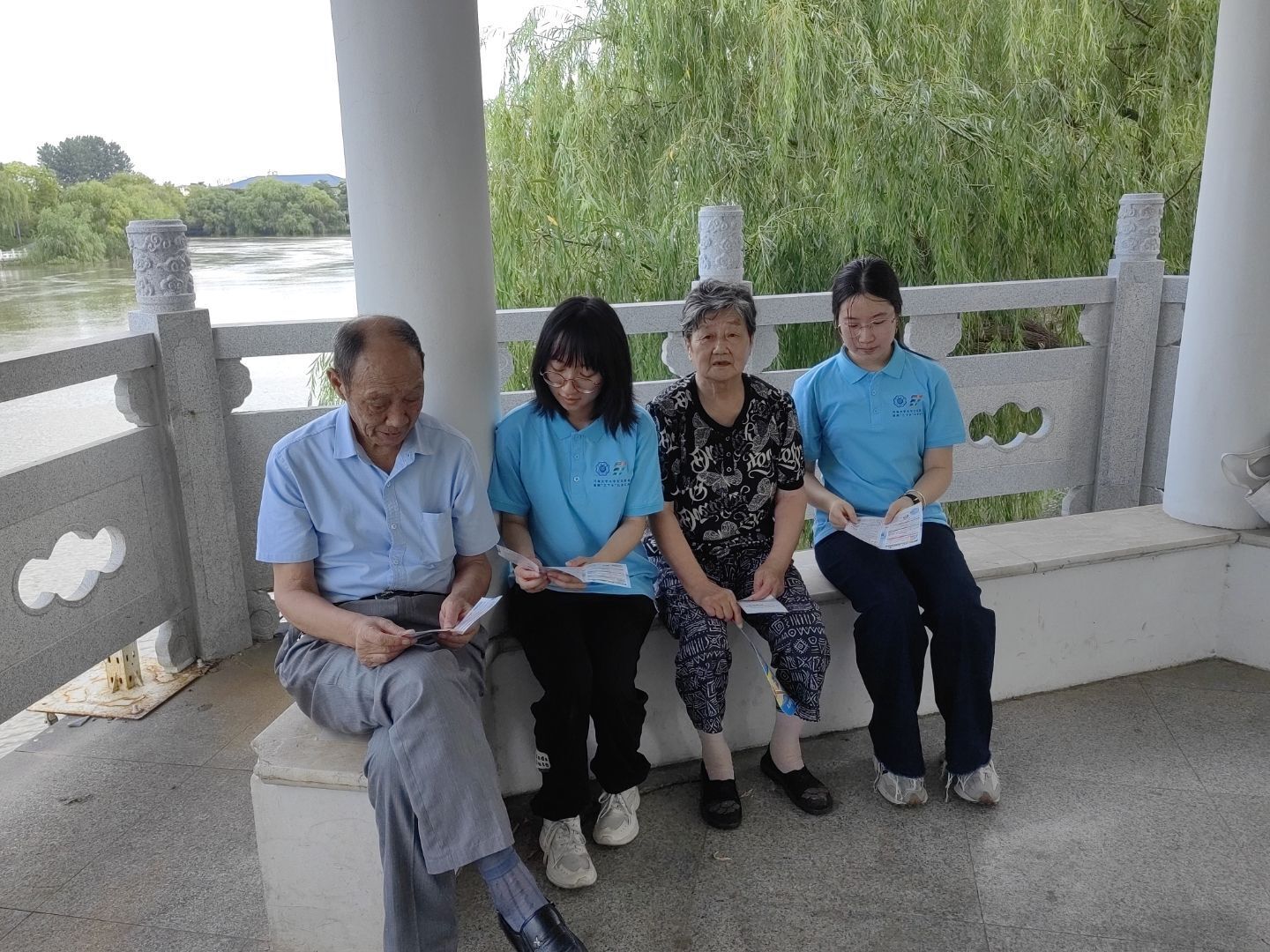

離開江都水利樞紐,實踐團來到了邵伯船閘及周邊區域,深入了解船閘運作、周邊生態及民生變化。?在邵伯鎮,實踐團開展了訪談與宣傳工作。同學們邀請當地居民、村干部填寫調查問卷,并與他們進行了深入交流,聆聽居民講述身邊的生態成就和生活變化。在邵伯鎮進行水資源相關科普宣傳時,實踐團成員們向大家發放宣傳海報,也得到了大家的熱情回應。一位村民用淳樸的鄉音告訴成員們,隨著水利設施的不斷完善和生態保護力度的加大,邵伯鎮的環境越來越好,吸引了更多游客前來,帶動了當地旅游業的發展,他們的收入也得到了增加。在當地尋訪過程中,大家親身感受到這項水利工程為民生經濟和生態建設帶來的福祉。成員們在記錄這些信息的同時,思考著生態改善如何轉化為經濟收益,以及如何對這些經濟收益進行合理分配。

圖為實踐團成員向當地居民宣傳節水知識,費紫涵攝

漁業法制文化廣場是邵伯鎮的一個特色地點,這里展示了與漁業相關的法律知識和文化。實踐團成員們在這里了解到生態環境改善對漁業的影響。隨著水質的提升,邵伯湖的魚類資源越來越豐富,漁民的收成也逐年提高。同學們與當地漁民交流,詢問他們的捕魚收入、成本支出等情況,從會計學角度分析生態環境改善給漁業帶來的經濟效益。?

邵伯湖是實踐團考察生態環境的重要站點。成員們湖畔植被狀況進行了探究,觀察到湖邊綠意盎然,各類植物生長茂盛。他們還進行了簡單水質調研,了解到邵伯湖的水質狀況良好。這些生態成果的取得,與水利工程的合理規劃和有效管理密不可分。成員們意識到,生態保護雖然需要投入一定的資金,但良好的生態環境能帶來長遠的經濟和社會效益,這是一種可持續的發展模式。

?

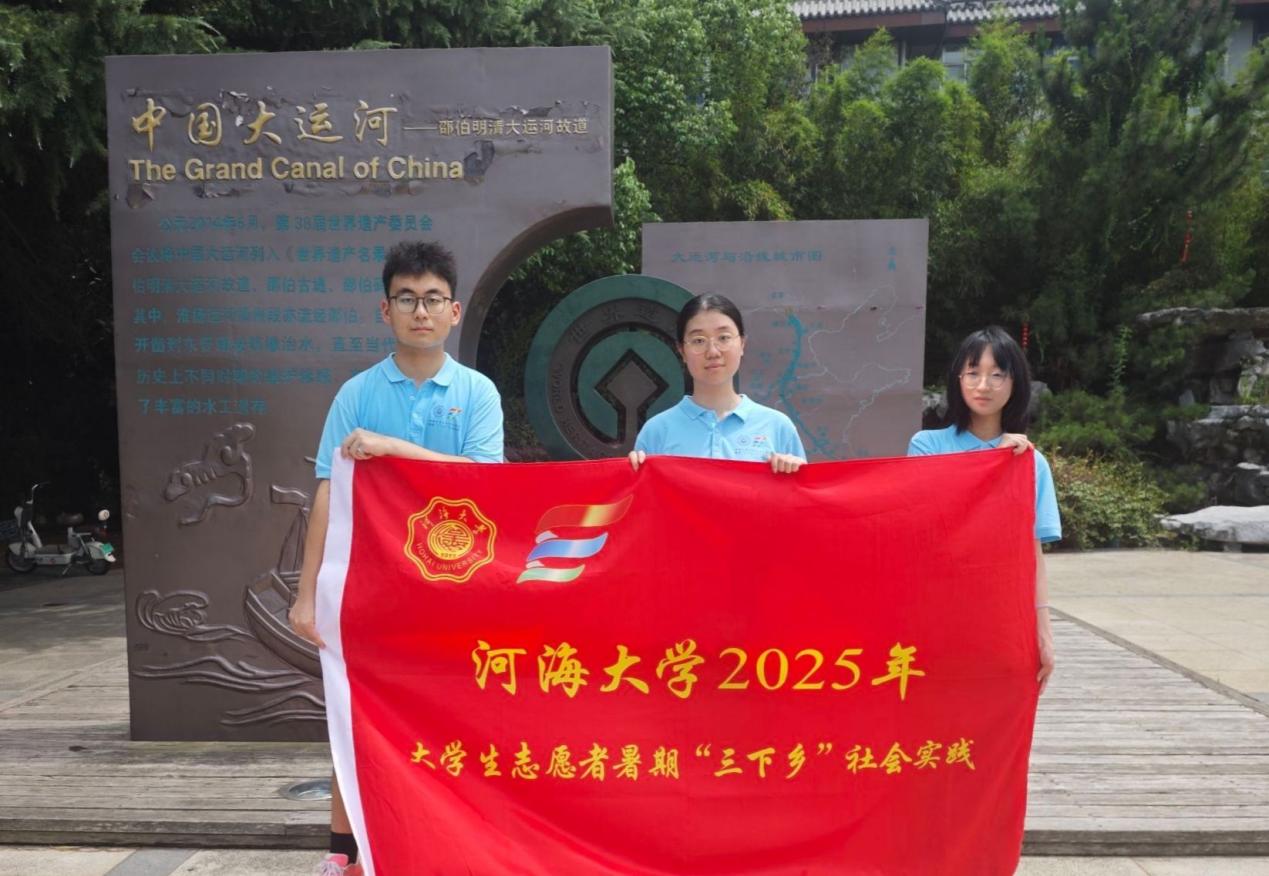

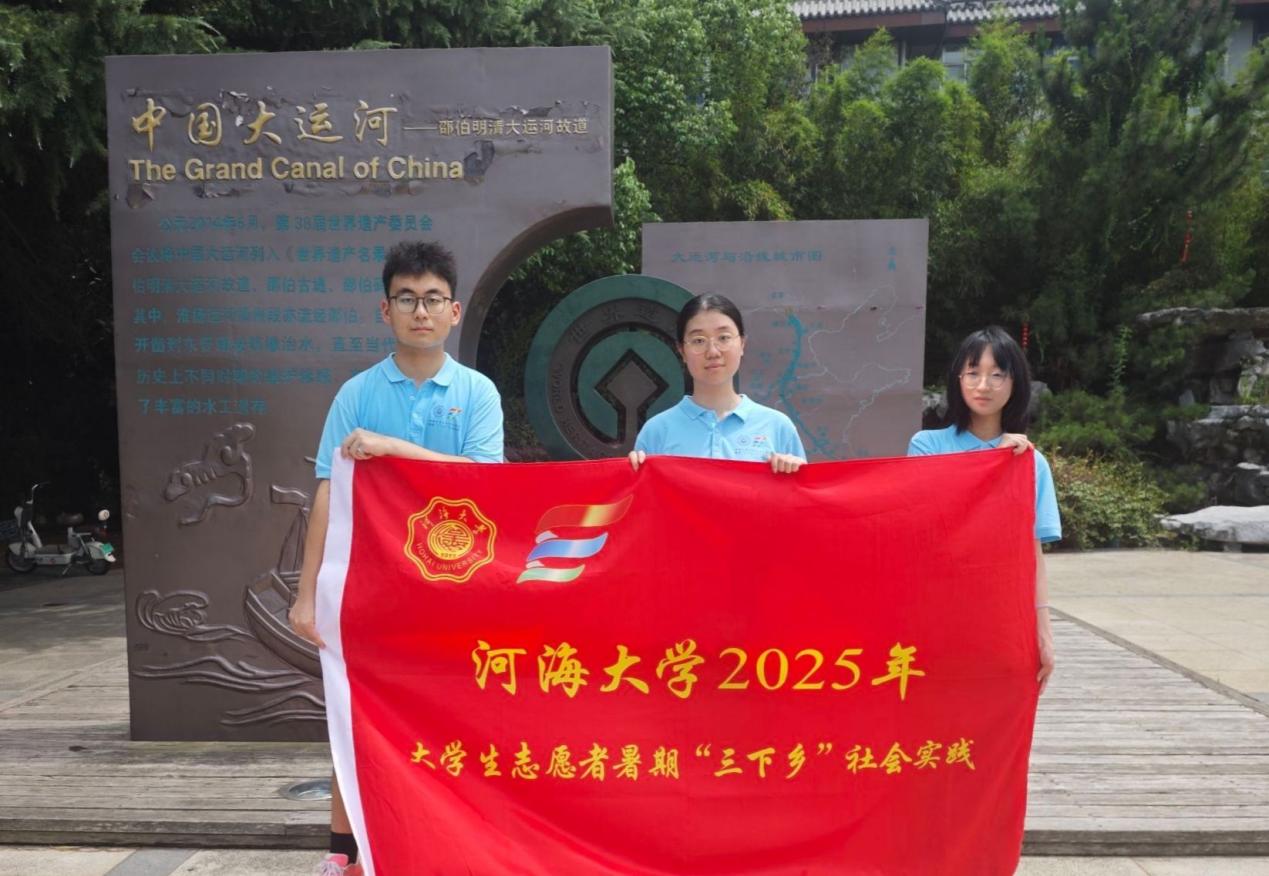

圖為實踐團成員在大運河故道紀念碑前合影留念,韋心妍攝

最后,實踐團來到邵伯船閘。同學們在工作人員的講解下,了解了船閘主體結構、建造規劃模式以及其生態社會意義。邵伯船閘作為京杭大運河上的重要節點,有效保障了航運的暢通,促進了區域物資運輸和經濟交流。從會計學角度看,船閘的建造和運營是一項重要的基礎設施投資,其帶來的經濟效益不僅體現在直接的過閘費用收入,更體現在對區域經濟發展的帶動作用上。?

此次揚州之行,河海大學“智匯水務”實踐團的成員們通過實地走訪、深入交流,對水利工程有了更全面、更深刻的認識。同時,大家也將專業知識與實踐相結合,從經濟管理角度對水利工程進行了深入思考。相信這次實踐經歷將激勵他們在未來的道路上,不斷探索學科知識與實際應用的結合點,為新時代中國水利事業的發展貢獻商科人的力量。?