青春的足跡踏遍邊疆熱土,奮斗的故事在戈壁綠洲間回響。為貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于青年工作的重要思想,增強新時代大學(xué)生社會實踐實效、深化實踐育人,2025年7月,重慶師范大學(xué)“絲路青春?渝見哈密”社會實踐服務(wù)團(外國語學(xué)院)跟隨前輩奮斗足跡,走進新疆哈密。深度對話西部計劃志愿者、新農(nóng)人和援疆干部,在傾聽與感悟中,見證扎根基層的赤誠與擔(dān)當(dāng)。

聆聽基層回響,感悟奉獻力量 青春奔赴邊疆,實踐書寫擔(dān)當(dāng)。“此心安處是吾鄉(xiāng)”,這是西部計劃志愿者們用行動書寫的誓言。在薩爾喬克鄉(xiāng),實踐團與張涵琳、冼榮美、朱運龍、穆標(biāo)四名志愿者促膝長談。初到邊疆時的語言隔閡、工作適配等難題,在日復(fù)一日的堅守中化為成長的勛章。張涵琳在黨政辦的上傳下達中逐漸得心應(yīng)手,冼榮美在鄉(xiāng)紀(jì)委走訪中學(xué)會獨立化解群眾急難,朱運龍在綜治辦對接中精進公文與溝通能力,穆標(biāo)在宣傳部多方溝通中實現(xiàn)從內(nèi)到外的成長蛻變。他們中有人主動延長服務(wù)期,用青春熱血為基層注入“新鮮血液”,也有人將這份寶貴回憶與經(jīng)驗裝進行囊奔赴下一個廣闊天地。鄉(xiāng)黨委彭副書記的肯定,正是對這份奉獻最生動的詮釋。實踐團成員深切感受到,平凡崗位上的堅守,恰是“到西部去”誓言最滾燙的注腳。

對話新農(nóng)赤子,見證匠心守味 瓜田守本味,十年礪初心。三塘湖鎮(zhèn)的瓜田飄香里,藏著新農(nóng)人閆小兵的十年初心。“要種出老百姓記憶里的哈密瓜”,2016年,28歲的他辭去外企工作返鄉(xiāng),頂著質(zhì)疑用苦豆、羊糞重拾傳統(tǒng)種植法。從推廣遇冷的窘迫到技術(shù)失誤的損失,他始終堅守品質(zhì)初心,嚴(yán)控種植標(biāo)準(zhǔn)、創(chuàng)新物流鏈路、拓展農(nóng)文旅融合業(yè)態(tài)。如今,“苦豆蜜瓜”已經(jīng)連續(xù)6年榮登熊貓指南,他也成為“哈密瓜助農(nóng)推廣大使”。實踐團在瓜田間讀懂:這份對鄉(xiāng)土的深沉熱愛與對品質(zhì)的執(zhí)著,正是鄉(xiāng)村振興沃土上最堅實的根基。

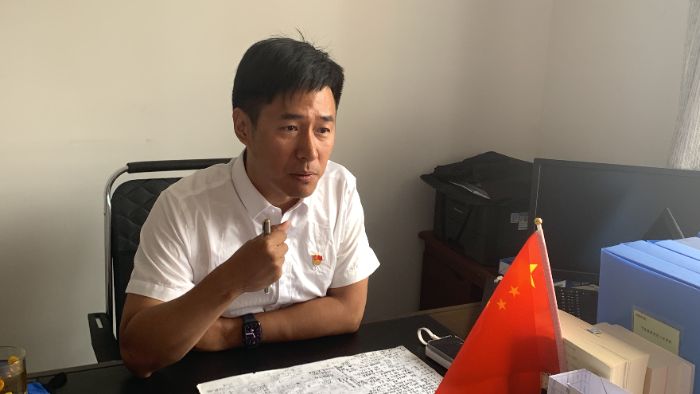

問道援疆行者,解讀發(fā)展經(jīng)緯 東門擔(dān)重任,赤誠寫丹心。“來了干什么、走了留什么、回去思考什么”,巴里坤縣發(fā)改委副主任、河南援疆干部蔡甲的“援疆三問”,道出了援疆工作的深層密碼。聽從組織召喚而來,他被當(dāng)?shù)卮緲忝耧L(fēng)打動,深耕邊疆發(fā)展。面對地廣人稀的挑戰(zhàn),他推動援疆重心從硬件建設(shè)轉(zhuǎn)向民生急需,讓邊境車輛通行更便捷、甲骨文文化進校園;以“柔性援疆”架起豫哈橋梁,促干部共勞動、文化互交融,推動煤化工提質(zhì)、畜牧業(yè)增效。實踐團在交流中感悟:援疆不僅是資源的輸送,更是“授人以漁”的長遠守護。

戈壁的風(fēng)傳頌著堅守的故事,綠洲的光映照著奮斗的身影。這些扎根邊疆的身影,以青春赴使命、以匠心守初心、以擔(dān)當(dāng)筑根基,將“此心安處是吾鄉(xiāng)”的深情書寫在戈壁與綠洲之間。實踐團將把這些故事細(xì)細(xì)珍藏,以筆為媒、以聲為介,讓邊疆奮斗者的精神跨越山海,讓青春的擔(dān)當(dāng)在傳承中生生不息。

來源:重慶師范大學(xué)外國語學(xué)院

日期:2025年7月22日

通訊員:韋思美