為深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,引導(dǎo)學(xué)生深入學(xué)習(xí)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,激發(fā)學(xué)生愛國主義情懷,2025年7月20日,河北工程大學(xué)能源與環(huán)境工程學(xué)院“紅色薪火”實踐團(tuán)赴鄴城考古博物館開展了主題“尋跡歷史長河,厚植家國情懷”的暑期“三下鄉(xiāng)”社會實踐活動。

鄴城考古博物館坐落于河北省邯鄲市臨漳縣,是一座以鄴城遺址為核心、承載千年歷史文化與愛國主義教育功能的重要場館。作為“三國故地、六朝古都”,鄴城見證了曹魏至北齊時期中原文化的繁榮與民族融合的壯闊歷程。博物館通過萬余件珍貴文物和復(fù)原建筑,系統(tǒng)展現(xiàn)鄴城在華夏文明中的獨(dú)特地位,成為愛國主義教育的實踐課堂。

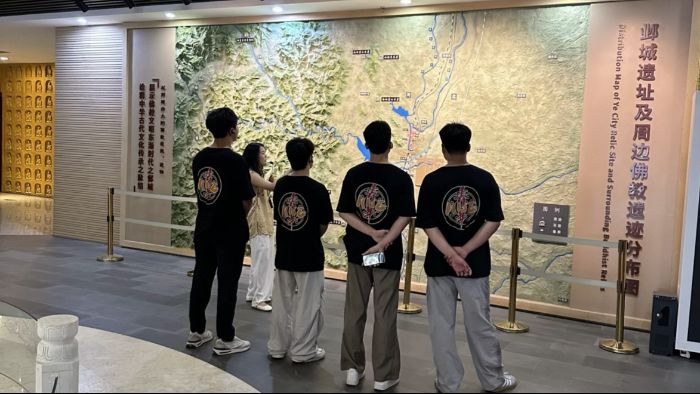

步入主展廳,一座巨型鄴城沙盤瞬間將我們拉回公元3世紀(jì)。漳河如帶環(huán)繞古城,“單一宮城居北、中軸對稱分布”的布局,開創(chuàng)了中國古代都城規(guī)劃的典范,深刻影響了隋唐長安的設(shè)計。講解員輕點激光筆,銅雀臺、金鳳臺、冰井臺“三臺”遺跡在光影中浮現(xiàn),曹操在此宴飲賦詩、建安七子揮毫潑墨的場景仿佛觸手可及。

十六國時期的展廳里,草原風(fēng)格的鎏金馬飾與漢式陶樓比鄰而列。一幅墓室壁畫中,鮮卑貴族身著漢服執(zhí)禮器——這正是鄴城作為“北方民族融合大熔爐”的實證。多元一體的基因,早在北朝就已深植中華血脈。

“中原要地·富庶糧倉”展區(qū)通過農(nóng)耕器具、糧食窖藏模型等展品,呈現(xiàn)鄴城作為古代經(jīng)濟(jì)中心對中華民族生存發(fā)展的支撐作用,彰顯“得中原者得天下”的歷史邏輯,引導(dǎo)實踐團(tuán)隊成員深入理解維護(hù)國家統(tǒng)一與領(lǐng)土完整的意義。

“佛教東傳·多元共生”展區(qū)展示了北朝佛教造像與“象教”主題文物,實證絲綢之路上文化交融的盛況。講解員結(jié)合鄴城作為佛教中國化關(guān)鍵節(jié)點的故事,闡釋“和而不同”的民族文化觀,強(qiáng)化“中華民族共同體”意識。

曹操所建的鄴城開創(chuàng)了中國古代都城規(guī)劃先河,其“中軸對稱、分區(qū)明確”的布局影響后世千年。展覽通過銅雀臺遺物、陶井臺等文物,詮釋古代中國的政治智慧與制度創(chuàng)新,激發(fā)了實踐團(tuán)隊成員們對中華文明創(chuàng)造力的自豪感。實踐團(tuán)隊在鄴城考古博物館的文物長卷中,深刻體悟到“大一統(tǒng)”的歷史必然、“民族融合”的磅礴力量與“文化自信”的深沉底蘊(yùn)。行走于展廳之間,隊員們將指尖觸碰的陶片、目光交匯的佛龕、心靈震顫的城垣,轉(zhuǎn)化為對中華文明傳承使命的熾熱擔(dān)當(dāng)——愛國情懷在此不再是抽象的概念,而是化作青年學(xué)子以文化血脈滋養(yǎng)精神根系、以考古實證厚植家國情懷、以知行合一踐行使命擔(dān)當(dāng)?shù)纳鷦幼⒛_!