暑期以來,由五名東北農(nóng)業(yè)大學英語專業(yè)學生組成的“英魂語驛”社會實踐團,以語言為媒介深耕紅色文化傳承,通過場館溯源、校園宣講、線上傳播等多維實踐,讓紅色故事跨越時空煥發(fā)新生命力,交出了一份扎實的青春答卷。

場館尋蹤:觸摸歷史肌理,打撈精神密碼 團隊首站走進東北烈士紀念館,在肅穆氛圍中梳理東北抗聯(lián)歷史脈絡(luò)。成員們分散行動,速記楊靖宇、趙一曼等英雄事跡關(guān)鍵節(jié)點,用鏡頭記錄家書、望遠鏡等展品細節(jié)。陽光透過窗欞灑在泛黃物件上,那些鐫刻著抗爭印記的文物,在青年們的注視下成為可觸可感的歷史見證。

七月初,團隊集體探訪侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館。成員們邊看展邊勾勒時間鏈條,從部隊建立到實驗內(nèi)容,冰冷的罪證文件與受害者記錄,讓館內(nèi)始終縈繞著沉重的沉默。“這里的每一份史料都在訴說‘銘記’的分量,無需過多言語,已足夠震撼人心。”團隊成員如是感慨。

七月中旬,團隊代表獨自前往侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館。黑色墻體上的歷史傷痕觸目驚心,史料陳列區(qū)的文件、照片與幸存者證詞,共同拼湊出那段苦難記憶。代表在館內(nèi)輕聲穿行,不時抄錄關(guān)鍵信息,筆尖劃過紙頁的聲響,成為與歷史對話的特殊注腳。

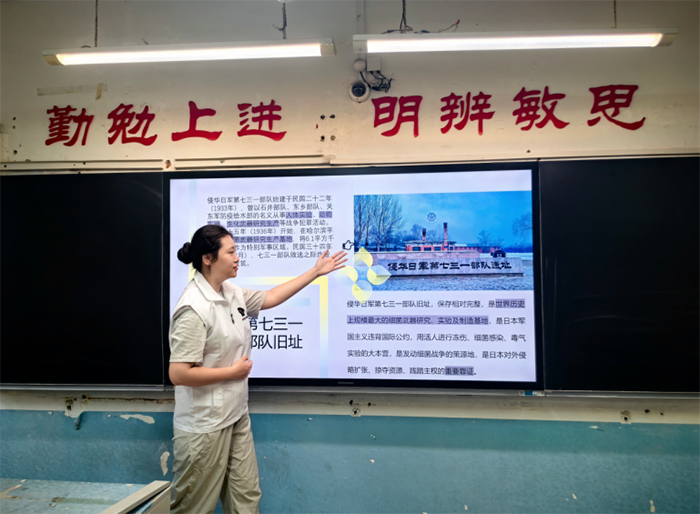

薪火傳遞:校園宣講落地,紅色基因扎根 帶著從場館收集的史料,團隊走進齊齊哈爾第五十一中學,開展四場面向高中生的專題宣講。從抗聯(lián)戰(zhàn)士的冰原堅守,到南京大屠殺的傷痛記憶,再到七三一部隊的罪證揭露,成員們結(jié)合一手素材生動講述,同步解答學生關(guān)于歷史背景與英雄精神的疑問。這場面對面的交流,讓320余名學生直觀感受紅色文化力量,更激發(fā)了年輕一代對歷史的思考。

云端發(fā)聲:線上傳播破圈,實踐意義延伸 暑期伊始,團隊便將實踐見聞?wù)沓蓤D文內(nèi)容,在網(wǎng)絡(luò)平臺如實呈現(xiàn)場館歷史細節(jié)與深度思考。截至7月31日,全平臺播放量突破27萬次,互動量超9300條,“謝謝你們的分享”“一定要去現(xiàn)場看看”等留言,印證著傳播的深遠影響。

“語言不僅是工具,更是連接歷史與當下、本土與世界的橋梁。”團隊成員表示,未來將繼續(xù)以雙語之力,讓紅色記憶在更廣闊的天地間傳承不息。