導語:6月27日,滁州學院瑯琊詩韻文化尋蹤小隊赴滁州瑯琊山景區,圍繞醉翁亭、瑯琊古寺等核心景點,開展為期1天的文化資源調研。聚焦游客文化體驗升級和非遺活態傳承,團隊運用創新傳播方式,形成調研報告,助力景區文化資源活化利用。

亭中“解謎人”:讓文學照進現實 醉翁亭內,游客常在“釀泉”邊駐足拍照,卻鮮有人知其與《醉翁亭記》的淵源。發現這一現象后,學生劉天昊設計了一套“文化尋寶”互動游戲:將“峰回路轉”“水落石出”等名句拆解為10個線索卡,分別隱藏在亭園九曲橋、寶宋齋等標志性景點。游客通過掃描二維碼獲取相關景點介紹。

圖為湖心亭瑯琊詩韻文化尋蹤小隊/提供

古寺周邊的清幽之境 瑯琊寺不僅建筑宏偉壯觀,周邊的自然環境也十分清幽宜人。寺廟周圍群山環抱,綠樹成蔭,花草繁茂。在寺廟的后方,有一片茂密的竹林,竹林中有一條蜿蜒的小徑,沿著小徑漫步,聽著竹葉沙沙作響,感受著微風的輕撫,仿佛置身于一個世外桃源,給人一種寧靜、祥和的感覺。

圖為瑯琊山風景瑯琊詩韻文化尋蹤小隊/提供

深秀湖畔:自然美學的當代詮釋 “這橋看著像蘇州園林,但總覺得少了點特色。”面對質疑,團隊提出“透明觀景臺”改造方案:在橋體增設亞克力玻璃平臺,既保留原有結構,又創造“懸浮賞景”的新視角。“我們特意選用防眩光材質,避免影響攝影效果。”隊員謝宇飛指著設計圖解釋。

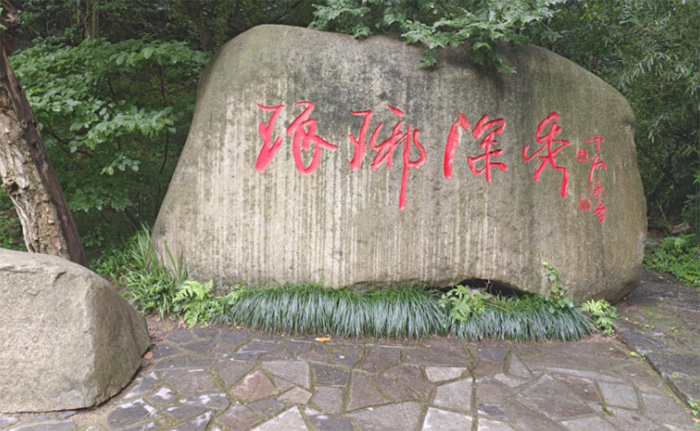

圖為深秀湖石刻瑯琊詩韻文化尋蹤小隊/提供

結語:古韻新聲的青春交響 1天時間里,7名大學生完成多處文化點位的深度調研。當團隊離開時,瑯琊古寺再次響起鐘聲,鐘聲里多了幾分屬于這個時代的回響;醉翁亭的釀泉依舊潺潺,卻因年輕人的創意煥發新的生機。這場文化傳承的實踐,不僅為景區注入創新活力,更讓大學生們在基層淬煉中讀懂“何以中國”的深厚底蘊。

圖為合影瑯琊詩韻文化尋蹤小隊/提供

撰稿:張劉安

攝影:滁州學院瑯琊詩韻文化尋蹤小隊