南京農業大學暑期社會實踐——擦亮生態底色,建設美麗秦淮

黨的二十大報告指出,推動經濟社會綠色化、低碳化是實現高質量發展的關鍵環節。實施生態系統保護和修復、實施生物多樣性保護是綠色低碳生活方式的重大工程,為此,南京農業大學資源與環境科學學院秦淮環保行暑期社會實踐團隊開展了生物多樣性調查活動,調查了秦淮河流域多個河段沿岸的生物多樣性,并采集典型物種葉片以進行功能性狀測定。

南京,枕長江水而立。從歷史歲月中流淌而來,秦淮河作為南京的母親河,見證了南京淵博厚重的歷史,孕育了生生不息、博大精深的金陵文化。而今,隨著經濟的快速發展與城市化水平的不斷提高,秦淮河水環境質量不斷惡化,造成了其生物多樣性的喪失。

6月28日-7月7日,“引人入生”生物多樣性調研團隊,以此展開對秦淮河沿岸生物多樣性的調查。

(圖為“引人入生”調研團隊合照)

擦亮生態底色,建設美麗秦淮。6月28日-6月29日,“引人入生”生物多樣性調研團隊在鄭聚鋒教授和博士生顏學賓的帶領下前往江寧區、溧水區、句容市,于秦淮河沿岸取點進行植物種群生物多樣性的調查、植物葉片性狀測定等,共取樣21個點位、40多種植物以及400多枚葉片。

(圖為團隊成員實地調查)

兩天的實踐中,團隊成員認識到狗牙根、小蓬草、馬唐等多種植物的形態特征,以及如何挑選采樣點、如何使用樣方繩圈樣、如何估測植株蓋度等,對秦淮河沿岸的植物群落豐富度和生態環境狀況有了初步的了解。在完成這些調查的同時,我們并肩而行,在陽光下,在綠蔭里,友誼的幼苗也在暗自生長拔高。途中,秦淮河周邊的毓秀景致也讓隊員們感受到生態之興,自然之美。

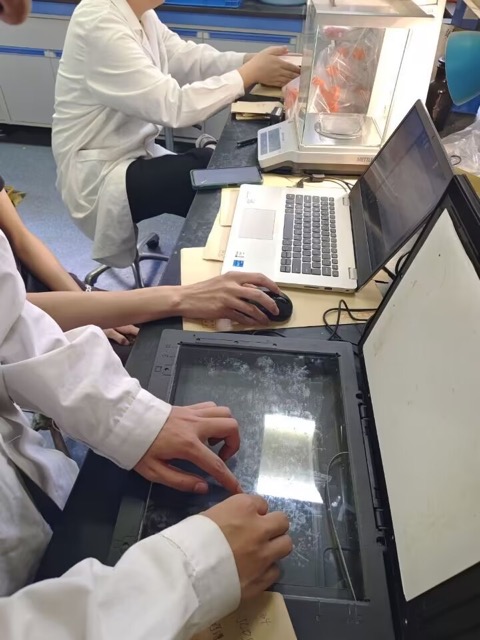

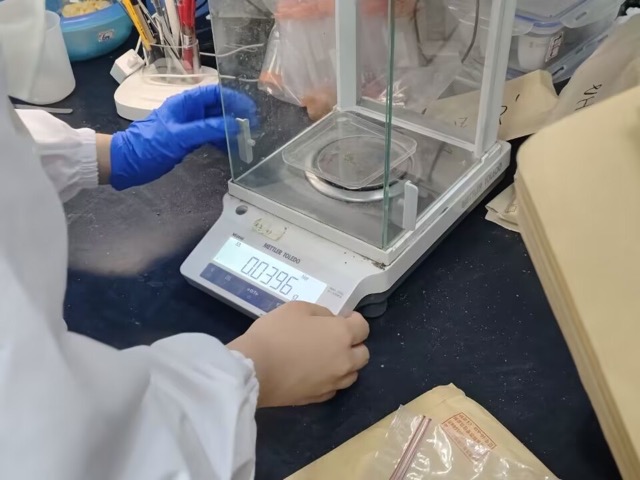

6月30日,生物多樣性調研團隊在博士生李佳璞的指導下開始了為期兩天的實驗分析階段。團隊成員對葉片進行了分類、鮮重測量、葉面積掃描、裝袋、烘干等操作,后續將測量葉片烘干后的干重并計算葉面積。

實驗分析具體分為以下兩步:

一、植物群落調查及物種多樣性的測定

成員整合分析實地調研過程中記錄的植物種類、數量、蓋度等數據,根據統計數據計算辛普森指數、香農-威納指數和PIE指數三種多樣性指數,作為生物多樣性特征的反映。

二、植物葉片功能性狀測定

成員們將近2000個植物葉片進行清洗、分類、干重測量、掃描、表面積計算、裝袋、烘干、濕重測量等操作,計算植物比葉面積(SLA)和葉干物質含量(LDMC)以及分別用重鉻酸鉀外加熱法、次氯酸-水楊酸顯色法和鉬銻抗比色法測定植物C、N、P計量化學特征。

檢測工作結束后,成員們將數據進行整合匯總,對實驗結果進行初步分析,以此來研究秦淮河沿岸生物多樣性的變化情況。

(圖為團隊成員進行實驗室測定)

植物的生物多樣性是群落生物組成結構的重要指標,它既是決定生態穩定性不可或缺的因素,也是生態環境質量的直觀反映。保護生態環境,提高秦淮河周邊的生物多樣性是資環學子應有的責任。我們因為對自然環境的關注而相聚在一起,通過調查對秦淮河流域的生物多樣性有了進一步的了解,擁有這些數據,我們就能更精準地找出生態問題所在,從而對癥下藥,維護秦淮河周邊的生態穩定。希望在不久的將來,秦淮河能因我們的行動而煥發新的活力。

一道秦淮水,長橋覓舊蹤。用行動深入秦淮生態,擦亮綠色發展的秦淮底色。