文旅融合,繪就鄉村振興畫卷——中國地質大學(北京)暑期社會實踐團赴芒山鎮考察調研

時間:2024-07-27 閱讀:

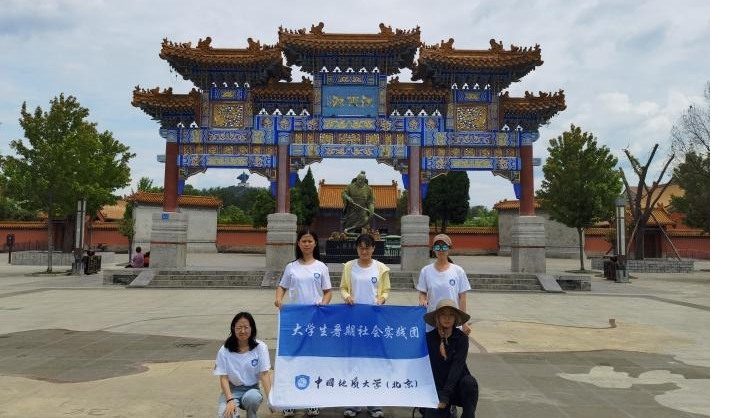

為深入貫徹二十大對鄉村振興的重要指示精神,考察永城文旅發展對鄉村振興的賦能作用,近日,中國地質大學(北京)馬克思主義學院永城社會實踐團前往芒山鎮的芒碭山漢文化遺跡分布區開啟調研,考察當地文化賦能芒山鎮鄉村振興情況。

“漢興之地”是永城市最閃亮的一張文化名片,歷史記載,漢高祖劉邦在芒山鎮芒碭山斬蛇起義,漢人、漢字、漢文化由此而興,在此昌盛,因此芒山鎮留下了眾多千古勝跡和文化遺產。但曾幾何時,芒碭山還是靠開山采石發展經濟,近年來,永城市城府擺脫傳統粗放型經濟模式,依托芒碭山得天獨厚的地理環境和自然資源,將文化資源與山水融合,封山造景,打造漢文化旅游區,使這里成為集山水、人文、民俗為一體的旅游勝地。芒山鎮也先后入選河南省重點示范鎮、中國特色小鎮、全國綜合實力千強鎮等。文旅融合為當地鄉村振興提供了新的契機、新的途徑。

為考察當地對文化遺址的保護與傳承工作,實踐團到達芒碭山后,依次參觀了西漢王陵墓群,劉邦斬蛇處、陳勝王陵、孔夫子避雨處、魯雨亭紀念館等歷史文化遺跡區。成員們看到一處處凝固的歷史遺址與當地自然風光巧妙融合,被轉化為符合現代社會的文化符號,深刻感受到了當地綠色文化、傳統文化、紅色文化與現代社會的深度融合。

隨后,實踐團對來往游客發放調查問卷,并對導游、當地居民等進行采訪,具體了解該區域的旅游和文化傳播情況,對該地區文旅發展對當地居民就業、環境建設、精神生活等進行深入考察。

據一位在景區工作了19年的當地人員介紹,芒山鎮的經濟發展之路就是從政府封山打造漢文化旅游景區開始的,在政府的大力扶持下,旅游景區快速發展,隨著2017年正式晉升為國家5A級景區,鎮子的基礎設施和環境建設水準也高質量提升。景區大多數的工作人員都是附近的居民,蜂擁而至的游客也帶動了鎮區餐飲、住宿、交通、購物等服務業迅猛發展,極大促進了他們的就業和收入增長。

近年來,芒山鎮按照挖掘好、保護好、傳承好的總要求,對漢文化創造性轉化、創新性發展,將漢文化轉為可見可感可體驗的旅游產品,持續推進“旅游+文化+演藝”模式,以“漢文化”為核心,開發了穿漢服、研漢字、習漢禮、賞漢舞、食漢宴等漢文化體驗活動;編排了大型歷史情景劇《劉邦斬蛇》等文藝節目;推出活字印刷、古法造紙、拓印等漢文化體驗項目,同時,打造了全國首個“互聯網+漢文化”智慧景區,與學校聯動組織漢文化研學。傳統文化的雙創發展和鄉村振興緊密契合,文化為鄉村振興提供源源不斷的動力。

為了更深一步考察芒山鎮的鄉村發展情況。下午,實踐團成員來到芒山鎮的夏莊村及周邊村落進行調研。

芒山鎮各村立足于綠色發展,搭上漢文化旅游發展的便車,從工業采石回歸到生態特色農業,因地制宜種植特色林果,整合山杏、山桃、紅薯、草莓等“山”字頭特色農業,果農變導游,果園變游園。“一村一品”建設芒山石雕、黑陶傳統工藝集中加工基地或產業園,展現非物質文化遺產魅力。

實踐團來到夏莊村時,村民們正在路口擺攤售賣水果,品種豐富的山桃和芒碭山酥梨琳瑯滿目。一位大姐向我們成員,村民們的水果都是自產自銷,她家專門以經營果園為生,在政府近幾年的大力扶持下,她們在山上種植了各類品種的特色水果,旅游旺季果園生意興隆。一位75歲老奶奶告訴成員,她主要在農閑時出來擺攤售賣,平時還會編織漢服流蘇穗子用來補貼家用。村子里像她這樣邊耕地、邊售賣農產品、邊做一些漢文化產品邊角料的村民還有很多。在周邊村落,成員們還看到村民在售賣石雕工藝,賣農產品和非遺產品提高收入的同時,也用文旅產品傳播傳統文化。村口小小的集市,生動展現了當地文化與經濟的相互促進與融合。

芒碭山旅游景區的開發與發展,推動了農村一二三產業融合發展,政府積極引導村民開山種植特色水果,發展芒山石雕、陶瓷等特色手工藝產業,文化產業的收入真真實實的落在村民的手里,農民用自己的勞動參與到傳統文化與非遺的傳承之中,同時也從中獲益。

習總書記曾言,“文化產業和旅游產業密不可分,要堅持以文塑旅、以旅彰文,推動文化和旅游融合發展。”曾經的采石場,現如今成為當地觀光旅游和富民增收的“錢袋子”,芒山鎮將文化資源、旅游資源、生態資源、特色農業結合起來,以文塑旅、以旅彰文,推動芒山鎮經濟與文化發展聯動、物質文明與精神文明協調發展,當之無愧是文旅發展和文化賦能鄉村振興的光輝典范。

作者:王楠

作者:王楠 來源:三下鄉網