“語”潤鄉土 賦能振興

——河南醫藥大學“‘普’寫華夏韻,宣傳‘中國聲’”實踐團開展推普志愿服務助力鄉村振興

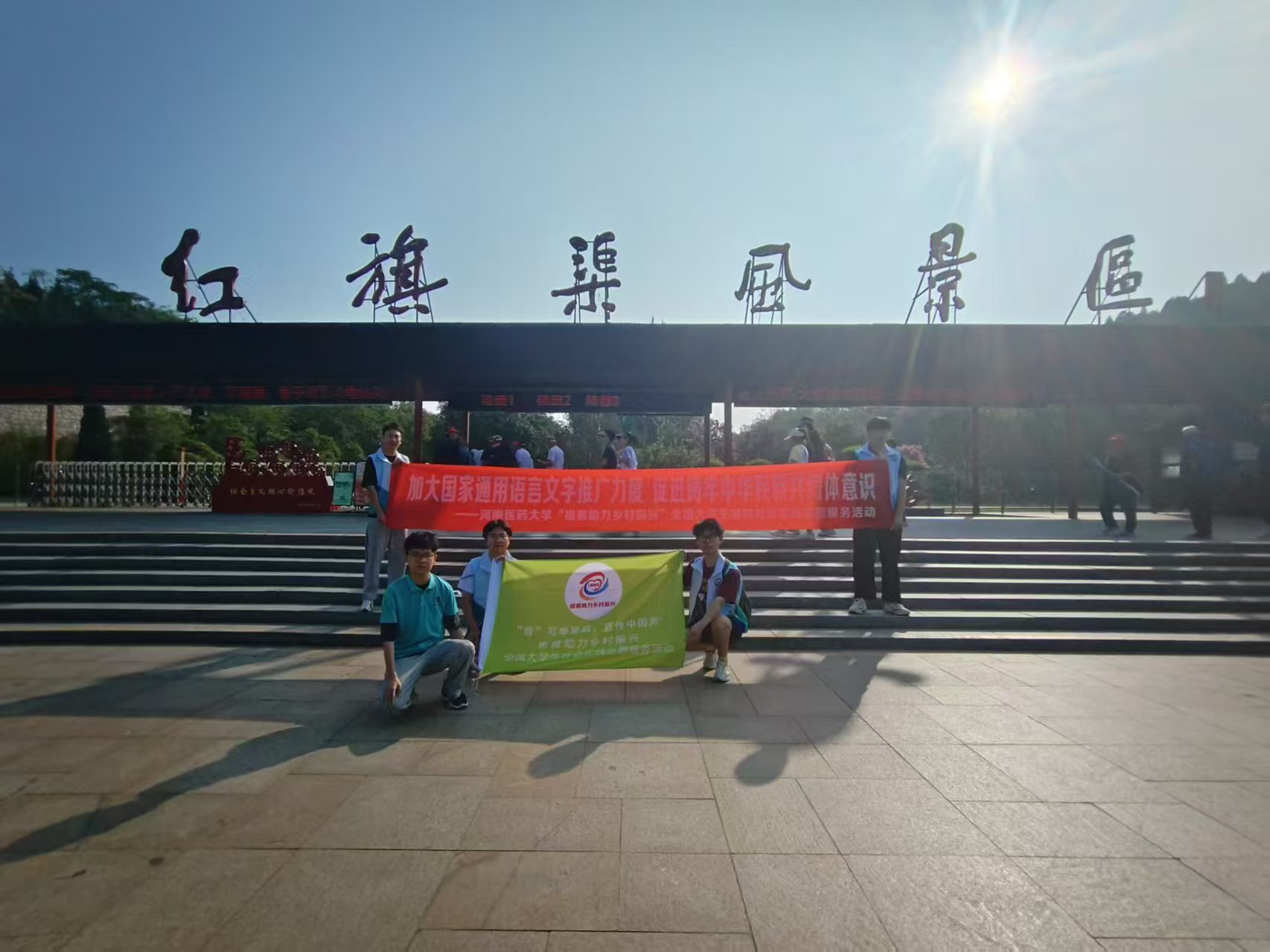

為深入貫徹落實國家語言文字事業“十四五”發展規劃,助力鄉村振興戰略實施,將普通話推廣與鄉村振興深度融合,2025年8月12日,河南醫藥大學“‘普’寫華夏韻,宣傳‘中國聲’”實踐團奔赴河南省安陽市紅旗渠、南陽市杜崗村、駐馬店市西平縣及浙江省溫州市等地,開展以“加大國家通用語言文字推廣力度,促進筑牢中華民族共同體意識”為主題的暑期社會實踐活動。10余名來自河南醫藥大學的青年志愿者深入基層,通過精準調研、互動宣講、場景化教學與醫療服務結合等創新形式,將普通話推廣與鄉村文化振興、教育振興深度融合,為鄉村振興注入語言動力。

2025年暑假期間,實踐團走進紅旗渠村鎮的活動中心和小學,開啟“精準推普”行動,分發宣傳頁并利用PPT進行詳細講解。在活動中心,志愿者們用方言與普通話對照、情景模擬對話等形式,手把手教老人學習“買菜就醫”“通訊聯絡”等高頻場景用語,還結合紅旗渠故事用普通話紅色往事;小學教室里同樣氣氛熱烈。志愿者通過PPT展示紅旗渠建設老照片,結合“愚公移山”“艱苦奮斗”等成語,將普通話教學融入紅色教育,激發同學們學習普通話的興趣。

志愿者們匯總當日調研數據得知:老年群體普通話普及率達28%,主要障礙集中在“書面表達”和“跨區域交流”;小學生普通話達標率約68%,部分孩子存在“平翹舌不分”“前后鼻音混淆”問題。團隊表示,后續將持續在當地民眾中開展普通話推廣活動,讓普通話推廣更“接地氣、有生氣”。

二、普語傳聲進鄉野,振興聚力音見暖

八月十二日,實踐團成員在杜崗村村委會與村干部展開深入座談,了解到村里老人因普通話不好,在就醫、購物時常遇到麻煩,結合村委會提供的信息,針對“就醫”“購物”等常見場景制定實用短語特色推廣方案,用“接地氣”的語言將普通話教學與醫療普及深度綁定。志愿者們帶著提前準備的教學卡片和生活物資,模擬就醫、采買情景,重點教學醫療知識、癥狀講述和購物用語,糾正老人們的發音,用身邊事物舉例練習,讓老人學得更明白。

走進南陽市杜崗村,志愿者們以“調研—教學—鞏固”三步走模式,為當地經濟困難、普通話基礎薄弱的老年群體量身定制語言幫扶方案,用貼心服務打通“語言關”。當青春力量遇上鄉土需求,當精準服務對接民生痛點,推普工作便不再是簡單的語言教學,而是溫暖人心的民生工程。

三、精準融語助鄉興,雙向賦能煥新生

八月十三日,團隊抵達溫州后立即展開多層次調研。上午,成員們運用公安大數據支持及網絡問卷,對當地方言使用與普通話普及率進行初步畫像。下午深入街道社區,通過分發宣傳冊、一對一訪談等方式,收集160余份有效問卷。調研發現,溫州農村地區60歲以上老人普通話使用率不足30%,就醫購藥、交通出行等場景存在明顯溝通困境。

次日,團隊轉戰西平縣陳莊村衛生室。上午的衛生室問診高峰時段,隊員們記錄下多例醫患溝通案例,發現村醫與老年患者交流時需頻繁切換方言,有些醫學名詞用方言解釋不清,影響治療依從性。針對此痛點,實踐團開發出“醫療場景普通話速學卡”,將“空腹檢查”等高頻醫療服務短語制成圖文卡片。

團隊依據兩地調研數據形成分析報告:農村老年群體普通話障礙集中于醫療、政務辦理場景且超八成愿意學習基礎用語。當語言壁壘在方言與普通話的交融中消解,在鄉村振興的壯闊畫卷上,普通話的“軟支撐”正轉化為民生改善的“硬實力”,讓每一個質樸的鄉音,都煥發出新時代的生機。

夏日的風帶走了難忘的實踐時光,卻留下了綿長的溫暖回響。語言是文化的根脈,更是振興的橋梁。這次的實踐中,我們看到的不僅是“中不中”變成“行不行”的轉變,更是鄉村與外界對話能力的躍升,這些細微卻深刻的變化正悄然改寫著鄉村的面貌。青春與鄉音的碰撞,終將綻放出更美的花。從鄉村田畔到更廣闊的天地,從這個夏天到更遙遠的未來,我們相信:當青年的熱情融入鄉土的溫度,當淳樸的鄉音遇上青春的新聲,每一句真誠的“你好”,都將成為打開鄉村振興新可能的鑰匙。