2025年7月19日,河海大學“遇見江洲”鄉村振興促進實踐團走進江蘇省鎮江市揚中市博物館,通過參觀館藏文物、聆聽歷史脈絡、觀察民俗變遷,深入探尋這座“江中明珠”的文化基因,為后續開展鄉村振興實踐活動筑牢文化認知根基。

揚中市博物館坐落于揚中市區核心地帶,以“江洲記憶”為主題,通過“溯源、生存、發展、振興”四大展區,系統展示了揚中從沙洲成陸到現代宜居島城的千年變遷,尤其聚焦鄉村在地理環境、生產方式、民俗文化等方面的演進軌跡。實踐團此次參觀,旨在從歷史維度理解當地鄉村振興的文化根基,為后續服務基層、助力發展積累第一手素材。

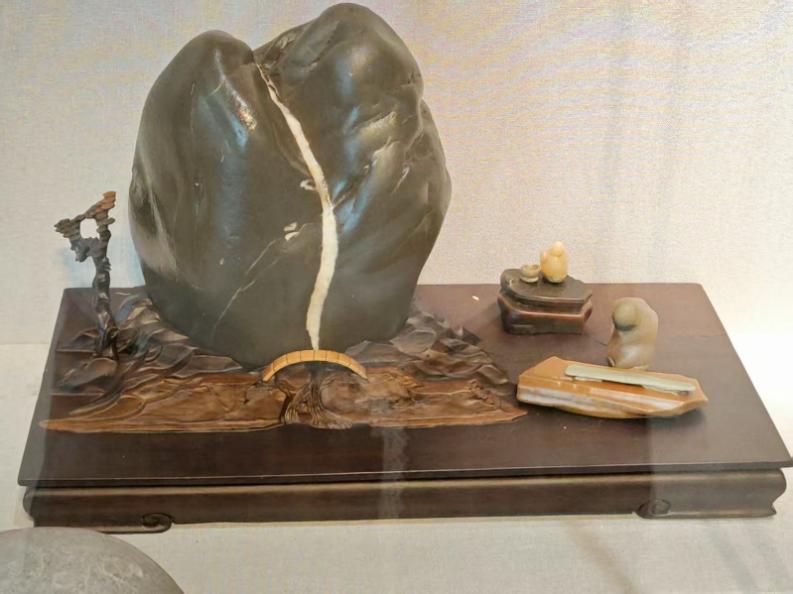

博物館一樓以“江石越千年”拉開“溯源”的序幕,陳列著來自青海的三江源奇石,這些石材以黑色為基調,造型獨特,記錄了長江流域的自然奇觀和厚重的人文歷史。江石的制作記憶與人們日常生活息息相關,其中,以“高山流水”為題的貴州盤江石, 與“空山新雨后,天氣晚來秋。明月松間照,清泉石上流。”的詩句照相呼應,它以獨特的方式印證著那些與生活息息相關的記憶,讓古典詩意在日常的煙火中始終擁有鮮活的生命力。

圖1 貴州盤江石雕刻作品“高山流水”

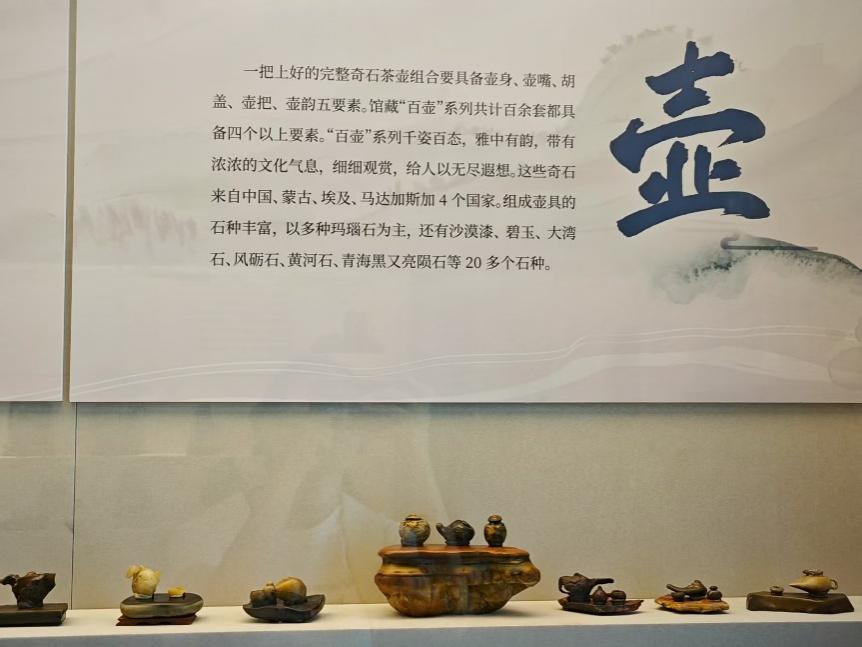

實踐團成員在關注精神文化內核的同時,更將目光投向了館內那些承載著匠心與傳承的實物陳列——從石材雕刻的十二生肖,到巧奪天工的壺具制作工藝,再到筆墨紙硯的雅致陳列,每一件展品都像打開的文化密碼,讓傳統工藝的肌理與溫度在眼前清晰可觸,每個傳統工藝都有詳細的闡述。

圖2 江石制作的各類茶壺

“遇見江洲”鄉村振興促進實踐團成員通過參觀二樓展區,系統了解了這座江中島市在地理環境、基礎設施及歲時民俗領域的發展歷程,對揚中市容市貌的變遷脈絡有了更立體的認知。博物館二樓首先映入眼簾的是墻上的字畫,成員們觀察到,不同時期的字畫在風格上呈現出變化,早期作品側重寫實記錄,后期則融入更多藝術化表達,但始終圍繞江島地理與民生展開,成為串聯揚中發展歷程的視覺線索。在揚中市博物館參觀過程中,于展柜內見到一件公元317年-428 年的水盂雕刻。實踐團成員駐足觀察時,注意到展柜旁的說明牌簡要標注了其出土背景,了解到這件水盂雕刻在一定程度上體現了當時的生活器具風貌。成員們仔細留意雕刻的紋飾布局與制作手法,感受其承載的上千年歷史信息,這一發現為團隊探尋當地歷史文化脈絡提供了具體實物參照。同時具有特色的是各類民俗實體雕塑,生動地描繪了揚中市當地的農業、工業及商業特色,人們對四季時節的把控、各類工具的實用性制作。場館內設置有聲音感應裝置,成員們在駐足在場景前會有聽見當地語言的叫賣聲或客戶之間的交流聲,仿佛置身于彼時彼地。

圖3 揚中市博物館農業民俗展示

圖4 實踐團成員觀察水盂

圖5 實踐團成員欣賞書畫

“展區里的每一件展品都像一個時間節點,串聯起來就是揚中從‘沙洲’到‘新城’的成長故事。”實踐團成員在參觀中不時交流觀察所得,地理環境的特殊性塑造了城市形態,基礎設施的升級支撐了發展速度,而歲時民俗則沉淀著城市的文化根脈。展區盡頭的 “鄉村變遷” 互動屏前,實踐團成員們駐足停留,指尖輕觸屏幕,一幅幅揚中市不同年代的全景俯瞰圖隨之切換。“硬件升級的同時,如何留住文化鄉愁?”這一問題成為成員們討論的焦點,也為后續實踐中“文化振興”方向提供了思考。

河海大學商學院“遇見江洲”鄉村振興促進實踐團將帶著在博物館收獲的發現,深入揚中鄉村一線,探索如何讓江洲大地上的“文化記憶”真正成為“振興動力”。