2025年暑期三下鄉:青陽縣實踐團探索皖南土雞的扶貧密碼

池州學院7月26日訊 通訊員 李婧雯 黃燦

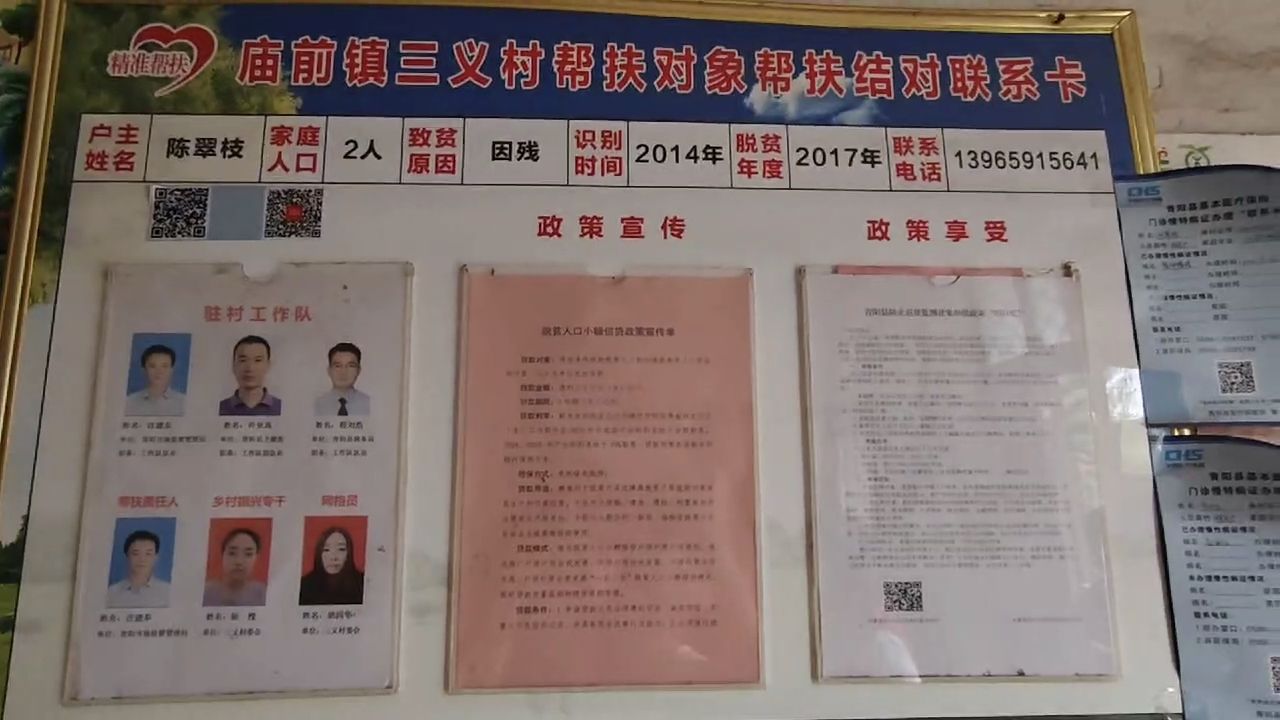

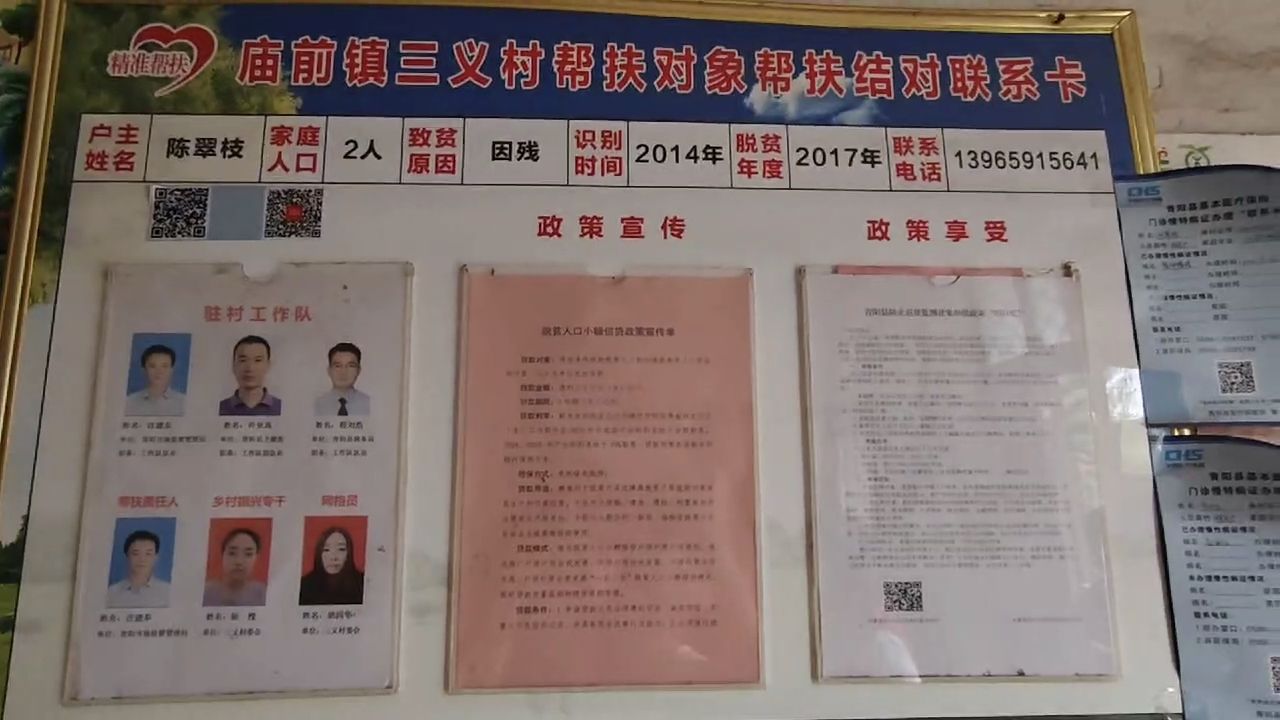

七月的皖南,青山如黛,綠水潺潺。2025年7月9日,池州學院赴青陽縣調研實踐團走進廟前鎮三義村,在一片雞鳴聲中,見證了陳嬸與包伯夫婦因“皖南土雞”改寫命運的故事。從2014年被列為貧困戶的困境,到2017年依托土雞養殖穩定脫貧,再到如今日子越過越紅火,這對特殊夫婦的生活變遷,正是皖南土雞產業賦能鄉村振興的生動注腳。

困境中的微光:從“等靠要”到“主動干”

2014年,三義村開展貧困戶精準識別時,陳嬸因精神疾病需長期照料,包伯又患上肌無力,干不了重活,女兒遠嫁黃山,夫婦倆成了村里典型的“無勞力、無產業、無收入”家庭。

“那時候哪有錢看病,能養活自己就算不錯了,全靠鄰居們和低保的接濟。”包伯回憶,當時家里唯一的經濟來源是村集體發放的低保金,除去基本開銷所剩無幾。扶貧隊第一次上門走訪時,陳嬸躲在門后不敢見人,包伯也只能無助地拄著拐杖站在門口。汪隊長回憶,他當時那一瞬間,心都顫抖了一下。

轉機出現在2016年。青陽縣將皖南土雞養殖列為特色扶貧產業,提出“一戶一策、因戶施策”的幫扶思路。時任扶貧隊隊長的汪隊長和副隊長許隊長多次上門,帶著養殖手冊和成功案例,耐心勸說包伯嘗試小規模養殖。“剛開始我哪敢啊?怕養死了,連本錢都賠進去。”包伯坦言,是扶貧干部那句“你只管養,銷路我們包”的承諾,讓他動了心。

當年春天,扶貧隊送來50只皖南土雞苗,還有消毒水、飼料和簡易雞棚搭建材料。看著毛茸茸的雞苗在院子里啄食,陳嬸竟露出了久違的笑容,主動幫著包伯給雞添水喂食。“從那天起,她好像有了牽掛,精神頭都好了不少。”包伯說,妻子的變化讓他更堅定了養好雞的決心。

全鏈條護航:扶貧干部的“保姆式”幫扶

在陳嬸家里,實踐團成員看到了令人暖心的一幕:許副隊長正幫著包伯熟練地呼喚雞群,又熟練地撒出一把玉米粒,陳嬸則在一旁認真整理剛收的雞蛋,動作熟練而專注。“村里為養殖戶打造了‘從雛到售’的全鏈條服務,像包伯這樣的特殊家庭,更是我們重點關照的對象。”汪隊長向實踐團介紹道。

為打消貧困戶的養殖顧慮,三義村構建了“政府+合作社+貧困戶”的幫扶體系。扶貧隊聯合縣農業農村局,邀請畜牧專家每月駐村指導,從雞苗選育、疫病防治到飼料配比,全程提供技術支持。針對包伯夫婦的身體狀況,村里還組建了“黨員幫扶隊”,定期上門幫著清理雞棚、搬運飼料。

“最讓我們放心的是銷路。”包伯指著墻上的收購記錄說,每批雞養成后,村里合作社都會聯系縣城的超市、餐館和電商平臺,按高于市場價10%的價格上門收購。2017年,包伯家的土雞出欄300只,雞蛋銷售2000余枚,純收入突破2萬元,一舉摘掉了貧困戶的帽子。

實踐團成員在現場體驗抓雞時,深切感受到養殖過程的不易。悶熱的雞棚里,土雞身手矯健,隊員們追得滿頭大汗,一只都沒抓住。“包伯每天要在雞棚里待五六個小時,喂料、撿蛋、清理糞便,這些在我們看來簡單的活,對他來說每一步都很吃力。”實踐團成員小李感慨道,正是這份帶著溫度的幫扶,讓困難家庭有了“跳一跳夠得著”的希望。

土雞成“金鳳凰”:產業扶貧的乘數效應

在青陽縣農業農村局的檔案里,一組數據格外亮眼:自2016年發展皖南土雞扶貧產業以來,全縣累計帶動876戶貧困戶脫貧,戶均年增收穩定在1.5萬元以上,三義村更是實現了“戶均1個雞棚、人均30只雞”的產業規模。

“皖南土雞之所以能成為扶貧利器,關鍵在于它適合山區實際。”汪隊長解釋,這種土雞耐粗飼、抗病強,適合散養,不需要復雜設備;生長周期約6個月,成本不高;且其肉質鮮美、營養豐富,在市場上供不應求。更重要的是,在土雞的養殖過程中,勞動力的門檻大大降低,對勞動力有吸附作用,即使是陳嬸這樣有精神障礙的村民,也能參與簡單勞動,實現自我價值。

脫貧后的包伯家,變化不止于收入。2020年,用養雞攢下的錢,夫婦倆翻新了漏雨的老屋;2022年,村里通了產業路,收購車輛能直接開到家門口;2024年,陳嬸的病情在規律照料下明顯好轉。實踐團在同她打招呼時,她甚至會主動擁抱成員們,臨走時,陳嬸還比劃著讓成員們打傘,不要曬著。“現在她見人會笑了,也會用肢體動作表達她的想法,大家現在都能看得懂了。”包伯的語氣里滿是欣慰。

實踐團在調研中發現,像包伯家這樣的案例并非個例。三義村通過土雞養殖,不僅讓17戶貧困戶順利脫貧,還帶動了飼料加工、物流運輸等關聯產業發展。

從“輸血”到“造血”:產業扶貧的深層邏輯

“扶貧不是送錢送物,而是要教會老百姓掙錢的本事。”許副隊長在與實踐團交流時強調,皖南土雞產業的成功,在于它構建了可持續的“造血”機制。村里通過合作社統一注冊商標、制定養殖標準,將散戶養殖與大市場對接,讓貧困戶既能享受產業紅利,又能在勞動中提升技能。

為防止返貧,三義村建立了“防返貧監測+產業升級”雙保險。2023年禽流感期間,包伯家的雞棚受到影響,合作社立即啟動應急機制,免費提供防疫物資,還按保底價收購存活的土雞,確保他的收入不受損失。“當時要是沒有合作社兜底,我們可能又要回到從前的日子。”包伯說。

如今的三義村,土雞養殖已從扶貧產業升級為特色產業。村里建成了集養殖購買于一體的產業鏈,游客可以體驗抓雞、撿蛋的樂趣,還能購買真空包裝的土雞蛋作為伴手禮。實踐團成員在現場體驗抓雞時,就遇到了來自合肥的顧客李先生,他笑著說:“這土雞是家養的,之前聽說這里的雞好吃就來買了,現在又來了。”

鄉村振興的啟示:小產業里的大文章

夕陽西下,余暉灑在三義村的山坡上,成群的皖南土雞在竹林間自由覓食,構成一幅生機勃勃的鄉村圖景。陳嬸將剛撿的雞蛋小心翼翼地放進籃子,包伯則在一旁清點數量,夫婦倆的臉上洋溢著踏實的笑容。

這次調研讓實踐團成員深刻認識到,扶貧的核心在于激活內生動力。皖南土雞雖小,卻承載著貧困戶對美好生活的向往;幫扶措施雖細,卻搭建起通往小康的橋梁。從“要我脫貧”到“我要脫貧”,從“政府幫扶”到“自主發展”,包伯夫婦的蛻變,印證了產業扶貧的強大生命力。

離開三義村時,實踐團成員看到村口的宣傳欄上寫著:“一只土雞,點亮一個家庭;一個產業,振興一個鄉村。”這不僅是三義村的寫照,更是皖南地區通過特色產業實現脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接的縮影。正如汪隊長所說:“只要選對了路子,再小的產業也能撐起老百姓的幸福生活。”

皖南的群山深處,土雞的鳴叫聲依舊清脆。這聲音里,有脫貧戶的喜悅,有扶貧干部的堅守,更有鄉村振興的希望。而陳嬸與包伯的故事,還在繼續書寫新的篇章。