這個暑假,城市建設學院“暖苗計劃”基層服務團隊,來到內蒙古包頭、江蘇南京、浙江義烏等地,聚焦“綠色節能”主題,將專業學科力量播撒到一線基層和生產實踐當中。他們用行動讓知識不止于書本,更潤澤社會,以“服務先行、實踐生根、綠動四方”的實踐初心,為生態友好型的現代化建設注入青春活力。

傳統蒙古包與現代空氣調節技術的融合:

包頭草原的蒙古包群是團隊探索綠色節能的“首站實驗室”。內蒙古分隊以“牧區居民節能科普”為切入點,深入牧民家庭和社區活動室,為當地牧民和老少年群體講解室內空氣調節原理和常見問題。團隊成員攜帶紅外線熱成像儀、風壓測試儀等設備,深入牧民生活區系統記錄蒙古包在防風、保溫、通風等方面的基礎數據,以此為基礎與牧民們探討民居通風調節方法,探索將綠色高效專業技術融入特色居所的途徑。團隊成員建筑環境與能源應用工程2403班劉珂仲同學分享道:“蒙古包是草原牧民的特色住所,結合現代高效調節技術的運用普及,對于提升牧民居住體驗有積極影響,我們期待未來看到更多現代技術與傳統特色民居的融合!”

南京“清涼崗亭”背后的智慧:

不同于內蒙古分隊側重傳播與融合,江蘇南京分隊則將目光投向建筑節能設備效率提升環節。在南京,對于駐守在炎熱酷暑中的城市崗亭值班人員來說,有提升制冷設備效率的需求。團隊成員奔波于各個崗亭,與值守人員共享節能制冷知識。團隊成員建筑環境與能源應用工程2401班周瑞航分享道:“設備運行效率的提升其實就在細節處,使用習慣的不同也會造成運行負擔以及能耗浪費,我們希望通過自己的努力向更多人普及節能方法,點滴節能的意識都是低碳生活的起始。”

義烏“老窗”煥發的“新綠意”:

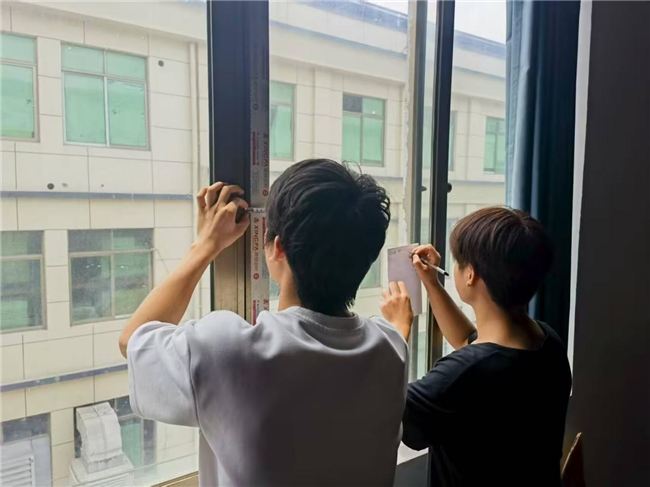

義烏分隊成員聚焦老舊小區門窗老化的問題,提出改進方案。重點對門窗處進行傳熱性能檢測、噪音阻隔能力測試等,努力解決了門窗縫隙大導致的保溫能力差、噪音阻隔能力弱、制冷設備耗能大的問題。團隊成員建筑環境與能源應用工程2403班丁志豪同學說:“看著老舊社區的調整后的新窗戶我們非常有成就感!”

落地生花——智慧+團隊合作展風采:

在甘肅、湖南等地也分布了團隊其他合作成員,他們借助“分組團隊起頭,整體團隊協作”的方式,共同探討并試行了“智能技術+服務”的節能推廣模式。先由甘肅分隊成員深入甘肅某新能源企業進行了培訓學習和現場實踐,了解到智能技術的應用和工業生產對節能減排的深入需求。而后團隊成員共同探討,對工業生產中的智能化管理技術與民用日常的節能減排操作需求進行了對比、研究和參照,結合居民訪談和整合的線下數據,制作了《節能診斷卡》《熱舒適手記》等環境舒適度檢測方法;并專門為內蒙古分隊解析了蒙古包傳統采暖結構的原理,繪制出蒙漢雙語《節能小貼士》《蒙古包傳統采暖繪本》等,為牧民們提供了簡單易行的保溫隔熱與采暖優化實用技巧。

團隊成員建筑環境與能源應用工程2403班汪子翔同學說到:“我在現場學習和實踐的過程中更深刻地體會到了理論技術和實際應用的區別,我們要解的‘能源題’,答案或許就在這知識與基層實踐的深度對話里。”

從草原蒙古包到江南崗亭,從老舊社區到新能源工廠,團隊成員用腳步丈量大地,用專業洞察需求,用協作共享智慧。從草原到城市,從知識到實踐,這個夏天“暖苗計劃”基層服務實踐團用青年擔當為中國式現代化畫上鮮活注腳——當青春智慧在基層沃土扎根生長,便能激蕩起推動綠色發展的磅礴力量!

來源 | 城市建設學院“暖苗計劃”基層服務踐行團