2024 年暑假,南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 “雅韻染九州,文脈灌云川” 社會(huì)實(shí)踐團(tuán)隊(duì)赴蘇州市及多地城市街頭,開(kāi)展了為期一個(gè)月的傳統(tǒng)文化傳承現(xiàn)狀調(diào)研。

團(tuán)隊(duì)通過(guò)走訪中國(guó)絲綢檔案館、非遺工坊、社區(qū)文化站,以及對(duì)不同年輕群體進(jìn)行街頭采訪,旨在探究傳統(tǒng)技藝在當(dāng)代的生存狀態(tài)與年輕一代的文化認(rèn)知,為傳統(tǒng)文化的活態(tài)傳承尋找現(xiàn)實(shí)路徑。

在中國(guó)絲綢檔案館的恒溫庫(kù)房?jī)?nèi),一卷乾隆年間的云錦樣冊(cè)靜靜陳列,泛黃絹面上金線勾勒的龍鳳紋樣仍泛著溫潤(rùn)光澤。“這批文物對(duì)濕度極其敏感,0.1% 的波動(dòng)都可能造成不可逆損傷。” 檔案館技術(shù)部主任周明指著墻上的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)解釋。團(tuán)隊(duì)成員注意到,庫(kù)房角落的高精度掃描儀正將紋樣轉(zhuǎn)化為數(shù)字檔案,隔壁實(shí)驗(yàn)室里,3D 打印的織機(jī)零件與百年前的木制原件幾乎無(wú)異 —— 現(xiàn)代科技正成為破解 “人亡技絕” 困境的鑰匙,讓古老紋樣得以跨越時(shí)空留存。

圖為隊(duì)員在參觀中國(guó)絲綢檔案館。隊(duì)員供圖。

繅絲車(chē)間的蒸汽里,兩種設(shè)備構(gòu)成奇妙的對(duì)照:左側(cè)百年木制繅絲車(chē)在工人推動(dòng)下緩緩轉(zhuǎn)動(dòng),右側(cè)全自動(dòng)繅絲機(jī)組的機(jī)械臂正精準(zhǔn)分揀蠶繭。國(guó)家級(jí)非遺傳承人李德喜雙手浸在 38℃的溫水里,指尖輕巧挑出蠶絲接頭,“機(jī)器一天能處理 50 公斤繭子,但宋錦的‘活色’效果,得靠手工把握絲線的‘呼吸感’。” 這種 “雙軌并行” 的生產(chǎn)模式,恰是傳統(tǒng)工藝在效率與質(zhì)感間尋找平衡的生動(dòng)注腳。

跨界創(chuàng)新讓傳統(tǒng)技藝煥發(fā)新彩。在蘇州一家文創(chuàng)工作室,團(tuán)隊(duì)見(jiàn)到了將緞紋與 LED 柔性屏結(jié)合的裝置藝術(shù)《蠶宇宙》:流動(dòng)的傳統(tǒng)纏枝紋在電子光效中虛實(shí)交織,賽博朋克風(fēng)格的解構(gòu)讓老花紋褪去 “土氣”。“米蘭設(shè)計(jì)周上,很多年輕人圍著看。” 工作室負(fù)責(zé)人介紹,2022 年系列衍生品銷(xiāo)售額突破 300 萬(wàn)元,這些收益反哺了傳統(tǒng)工坊的運(yùn)營(yíng),讓老師傅們能安心鉆研技藝。

圖為館內(nèi)陳列的紡織原材料。隊(duì)員供圖。

教育領(lǐng)域的探索同樣亮眼。在開(kāi)設(shè) “非遺現(xiàn)代應(yīng)用” 專(zhuān)業(yè)的教室里,學(xué)生張曉琳正通過(guò) AR 技術(shù)設(shè)計(jì)紋樣,平板電腦屏幕上,不同經(jīng)緯密度下的面料光澤實(shí)時(shí)變化。“這比書(shū)本教學(xué)效率提升 40%,能直觀看到絲線交織的每一個(gè)細(xì)節(jié)。” 據(jù)專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人介紹,近三年該專(zhuān)業(yè)已向行業(yè)輸送 127 名既懂傳統(tǒng)技藝又通現(xiàn)代設(shè)計(jì)的復(fù)合型人才,成為連接古今的橋梁。

社區(qū)里的傳承更顯溫度。震澤鎮(zhèn)文化站的 “蠶花娘娘” 工作坊內(nèi),65 歲的沈阿婆正手把手教孩子們穿針引線,制作簡(jiǎn)易繡繃。站長(zhǎng)吳芳翻著登記冊(cè):“全鎮(zhèn) 23 個(gè)居委會(huì)都有這樣的活動(dòng),累計(jì)超 6000 人次參與。” 更令人欣慰的是,居民手工作品義賣(mài)去年籌得 8 萬(wàn)元,全部用于老藝人補(bǔ)助;調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)?shù)厍嗌倌陮?duì)絲綢工藝的認(rèn)知度從 2018 年的 32% 升至 2023 年的 71%,文化認(rèn)同正在代際傳遞中悄然生長(zhǎng)。

夜幕下的震澤古鎮(zhèn),一場(chǎng)特別的時(shí)裝秀正在明代慈云寺塔前上演。模特身著用回收絲綢邊角料制作的服飾,裙擺搖曳間,廢料重生為時(shí)尚符號(hào)。策劃人陳濤說(shuō),“每場(chǎng)秀能消耗 200 公斤廢料。” 環(huán)保理念與傳統(tǒng)面料的結(jié)合,讓文化遺產(chǎn)有了更貼近當(dāng)代生活的表達(dá)。

街頭采訪中,年輕群體的多元態(tài)度更顯真實(shí)。在商業(yè)街,一位年輕女孩談及傳統(tǒng)工筆畫(huà)時(shí)眼露光彩:“勾勒線條時(shí)像在跟古人對(duì)話,線上學(xué)習(xí)小組里,我們常為一片葉子的暈染技法聊到深夜。” 籃球場(chǎng)上剛結(jié)束比賽的大學(xué)生們則對(duì)傳統(tǒng)武術(shù)充滿(mǎn)熱情,其中一位男生說(shuō):“‘天人合一’的理念比招式更動(dòng)人,我們正籌備校園武術(shù)表演,讓更多人看到它的哲學(xué)美。”

而在一家擺滿(mǎn)刺繡、陶瓷的手工藝品店,創(chuàng)業(yè)者的實(shí)踐引人深思。“不能守著老物件等消亡。” 他指著貨架上繡著傳統(tǒng)紋樣的棒球帽說(shuō),將刺繡融入現(xiàn)代服飾后,來(lái)體驗(yàn)手工課程的年輕人多了三成。但采訪中也有遺憾:幾位高中生被問(wèn)及傳統(tǒng)節(jié)日習(xí)俗時(shí)面露茫然,“只知道放假吃好吃的,具體講究說(shuō)不上來(lái)”,這讓團(tuán)隊(duì)意識(shí)到,傳統(tǒng)文化的普及仍需更精準(zhǔn)的觸達(dá)。

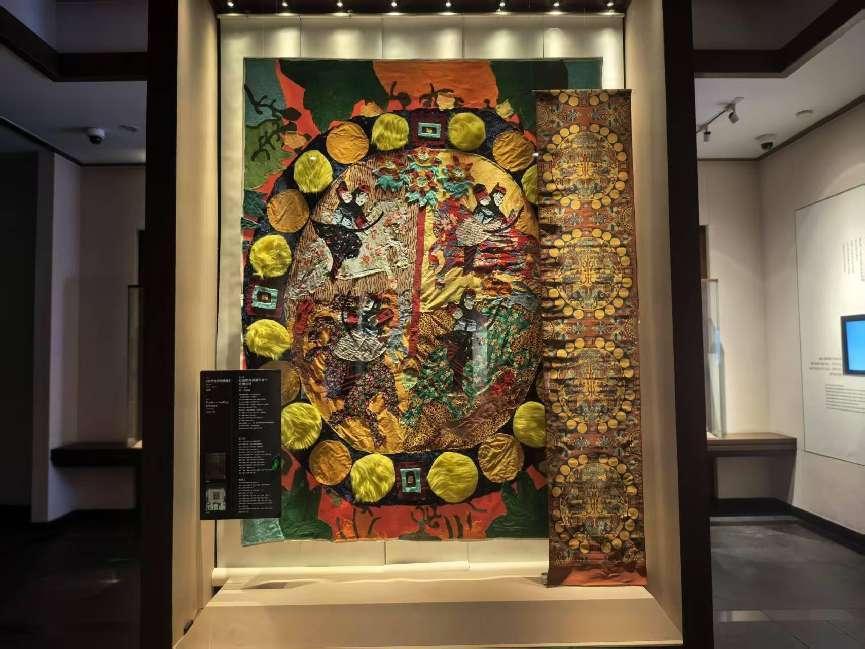

圖為蘇州絲綢博物館中展示的美麗展品。隊(duì)員供圖。

實(shí)踐結(jié)束時(shí),團(tuán)隊(duì)站在京杭大運(yùn)河畔,望著滿(mǎn)載絲綢制品的貨輪駛過(guò)。正如蘇州絲綢博物館館長(zhǎng)陸敏所言:“最好的保護(hù)是讓年輕人覺(jué)得它酷,讓匠人活得體面,讓世界看到不可替代的中國(guó)智慧。” 這場(chǎng)跨越檔案館、工坊與街頭的調(diào)研,讓團(tuán)隊(duì)清晰看到了:傳統(tǒng)文化的生命力,正在與青春力量的對(duì)話中,不斷找到新的生長(zhǎng)點(diǎn)。

(通訊員 夏欣)