2025年7月25日,為深入挖掘蘇州民間信仰文化肌理,探尋傳統(tǒng)在現(xiàn)代社會(huì)的轉(zhuǎn)化路徑,蘇州大學(xué)姑蘇信仰探尋實(shí)踐團(tuán)踏訪(fǎng)原貝家祠堂——今蘇州民俗博物館,開(kāi)啟一場(chǎng)跨越時(shí)空的文化對(duì)話(huà),青磚黛瓦間,感知其獨(dú)特的文化魅力,揭開(kāi)這座古老建筑背后的歷史密碼。

古祠煥新顏 信仰存薪火始建于清代的貝家祠堂,現(xiàn)為蘇州民俗博物館核心展區(qū),是省級(jí)文保單位。其廳堂布局嚴(yán)謹(jǐn)、木雕彩繪精妙,不僅是江南宗祠建筑的典范,更承載著蘇州民間祭祀禮儀與家族信仰的集體記憶。

上午9時(shí),團(tuán)隊(duì)細(xì)致考察梁枋上的暗八仙浮雕,葫蘆、花籃等等。這些符號(hào)并非單純裝飾,它們寄托了貝氏家族對(duì)安康祥瑞的祈愿,是民間俗神信仰融入日常空間的鮮活見(jiàn)證。成員們仰首記錄建筑細(xì)節(jié),在斗拱雀替間捕捉信仰流淌的痕跡。

調(diào)研過(guò)程中,團(tuán)隊(duì)成員與蘇州民俗博物館工作人員展開(kāi)深入對(duì)話(huà)。工作人員介紹道:“這片區(qū)域曾是蜚聲中外的建筑大師貝聿銘先生祖上的居所。如今作為公共文化空間供游客參觀(guān),整體上保留了貝家祠堂的原汁原味,僅在外部進(jìn)行了必要的保養(yǎng)維護(hù)。”

圖為實(shí)踐團(tuán)成員在博物館門(mén)前合影。 通訊員湯語(yǔ)璐供圖 展品述滄桑 品味江南意

圖為實(shí)踐團(tuán)成員在博物館門(mén)前合影。 通訊員湯語(yǔ)璐供圖 展品述滄桑 品味江南意步入館內(nèi),實(shí)踐團(tuán)成員沿中軸線(xiàn)依次參觀(guān)展區(qū)。這座承載著吳地千年民俗記憶的場(chǎng)館,以“賞四季”“饗三餐”“禮一生”三大主題展區(qū)為骨架,將散落的民俗碎片串聯(lián)成生動(dòng)的文化長(zhǎng)卷,讓古老的蘇州民俗在當(dāng)代煥發(fā)出鮮活生命力。

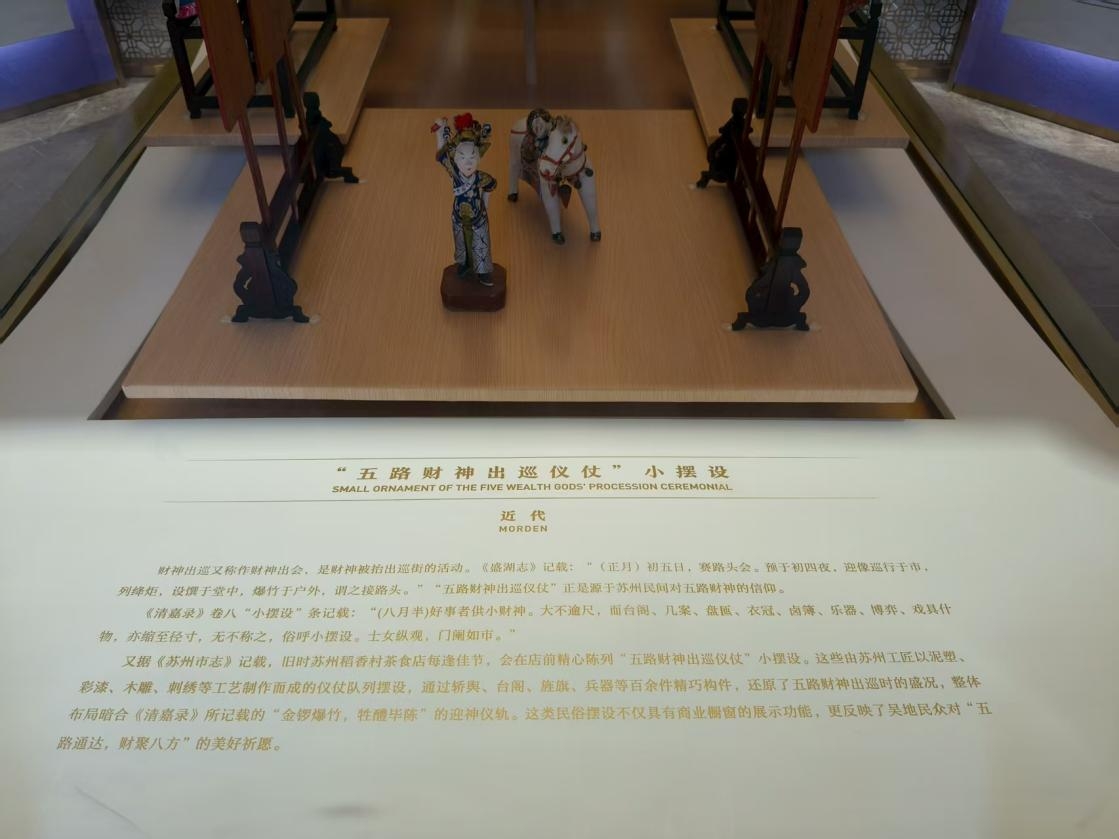

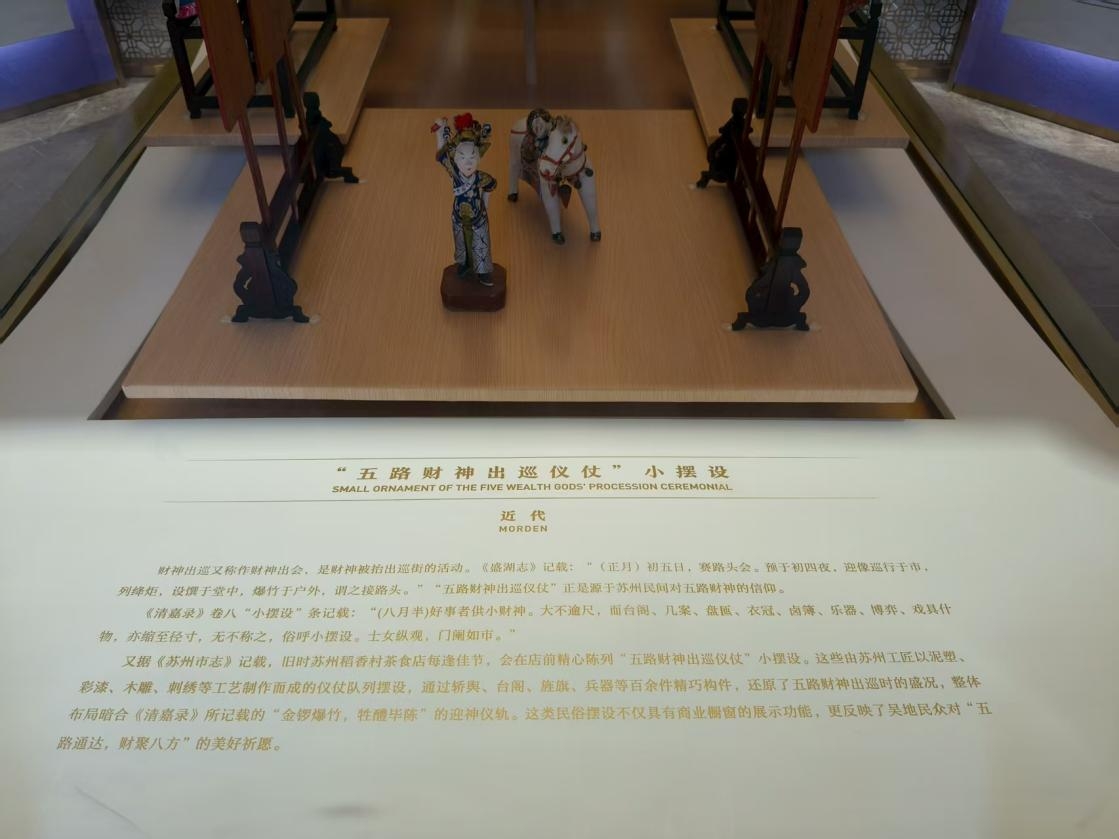

館內(nèi)采用了多種展陳形式,如傳統(tǒng)的文物陳列、場(chǎng)景復(fù)原、模型展示、多媒體展示等,還設(shè)計(jì)了兼具社教科普和體驗(yàn)功能的展陳裝置,打造沉浸式觀(guān)展場(chǎng)景。如“五路財(cái)神出巡儀仗”的小擺設(shè),集中體現(xiàn)了泥塑、彩漆、木雕、刺繡等工藝,整體布局暗合吳地歲時(shí)風(fēng)俗志《清嘉錄》中所載的 “金鑼爆竹,牲醴畢陳” 的迎神儀軌。實(shí)踐團(tuán)成員湯語(yǔ)璐說(shuō):“這些習(xí)俗背后是百姓對(duì)‘平安順?biāo)?rsquo;的樸素愿望,也蘊(yùn)藏著古人與自然和諧共處的智慧。”

調(diào)研團(tuán)成員也積極與現(xiàn)場(chǎng)游客進(jìn)行交流互動(dòng)。一位來(lái)自安徽的游客分享了她的感受:“江南地區(qū)的民俗風(fēng)情、建筑景致與我家鄉(xiāng)差異顯著,這里有許多獨(dú)具韻味的風(fēng)景是在家鄉(xiāng)難以見(jiàn)到的。”另一位帶著孩子的家長(zhǎng)游客則表示,此次參觀(guān)貝家祠堂是行程中的“意外之喜”,之前并未特意規(guī)劃。她贊賞道:“博物館的陳設(shè)布置相當(dāng)精致考究,細(xì)節(jié)之處可見(jiàn)用心。”

圖為博物館內(nèi)“五路財(cái)神出巡儀仗”小擺設(shè)。 通訊員湯語(yǔ)璐供圖 積淀明認(rèn)知 傳統(tǒng)啟今用

圖為博物館內(nèi)“五路財(cái)神出巡儀仗”小擺設(shè)。 通訊員湯語(yǔ)璐供圖 積淀明認(rèn)知 傳統(tǒng)啟今用 “歷史文化是城市的靈魂,要像愛(ài)惜自己的生命一樣保護(hù)好城市歷史文化遺產(chǎn)。”調(diào)研結(jié)束后,團(tuán)隊(duì)圍坐博物館二樓茶會(huì)研學(xué)空間展開(kāi)思辨,實(shí)踐團(tuán)成員單茹首先結(jié)合《吳郡歲華紀(jì)麗》書(shū)籍進(jìn)行分享,她以蘇州的迎神賽會(huì)為例,深入分析其從古至今的演變過(guò)程以及所蘊(yùn)含的文化內(nèi)涵和價(jià)值觀(guān)念,感悟到這些民俗活動(dòng)不僅是對(duì)神靈的敬畏和祈福,更是一種文化的延續(xù)和傳承。討論中,“創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化”也成為高頻詞——如何使古老信仰基因注入現(xiàn)代城市精神,引發(fā)深度共鳴。當(dāng)調(diào)研尾聲的鐘聲在古祠廊檐下回蕩,調(diào)研團(tuán)成員們更感重任在肩。

習(xí)近平總書(shū)記強(qiáng)調(diào):“要加強(qiáng)對(duì)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的挖掘和闡發(fā),使中華民族最基本的文化基因與當(dāng)代文化相適應(yīng)、與現(xiàn)代社會(huì)相協(xié)調(diào)。”蘇州大學(xué)政治與公共管理學(xué)院姑蘇信仰探尋實(shí)踐團(tuán)此次調(diào)研不僅厘清了蘇州民間信仰的歷史脈絡(luò),更深刻認(rèn)識(shí)到其作為傳統(tǒng)文化重要載體的時(shí)代價(jià)值。未來(lái),團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)深入研究,助力民間信仰文化中的積極元素融入現(xiàn)代生活,為增強(qiáng)文化自信與傳承地方文脈貢獻(xiàn)青春力量。

圖為博物館二樓茶會(huì)研學(xué)空間。 通訊員湯語(yǔ)璐供圖

圖為博物館二樓茶會(huì)研學(xué)空間。 通訊員湯語(yǔ)璐供圖 素材來(lái)源:蘇州大學(xué)姑蘇信仰探尋實(shí)踐團(tuán)

撰稿人:湯語(yǔ)璐